2012/02/14 21:48:55.584000 GMT+1

Pavlos Hatzopoulos, Ilias Marmaras y Dimitris Paranoglou escriben en

Uninomade sobre las manifestaciones contra el nuevo plan de ajuste griego del domingo 12 de febrero. Aquí un extracto:

"

Cada

vez más, las manifestaciones en Grecia parecen escalar precisamente

cuando menos organizadas están y cuando no están convocadas por

organizaciones políticas formales. Aunque se convocaron tres días de

acción (del 10 al 12 de febrero) contra el voto parlamentario del

memorandum no. 2,

durante los dos primeros días, que coincidieron con una huelga general

de 48 horas apoyada por todos los sindicatos, la participación fue

inesperadamente baja, las protestas siguieron la táctica habitual de

marchar hacia el parlamento agrupados en bloques políticos y terminaron

relativamente pronto. El domingo 12 de febrero, cuando no había huelga,

ninguna convocatoria formal de acción ni ningún itinerario previsto para

manifestarse la participación en la protesta fue sin precedentes. Todos

sabían que por la tarde la gente tenía que ir a la plaza Syntagma,

frente al Parlamento. La mayoría de los participantes simplemente caminó

desde diferentes partes de la ciudad, uniéndose a las manifestaciones en pequeños grupos de amigos, con gente que se encontraban aleatoriamente de

camino a Syntagma, en las asociaciones de vecinos que se han formado en

los últimos 6 meses por toda Grecia. No hubo un punto de partida de la

"manifestación", solo un destino. La gente intentaba alcanzar Syntagma

muchas horas después de que supuestamente hubiera empezado la

manifestación, la mayoría fue abandonando de manera intermitente las

áreas gaseadas por la policía para poder respirar y retornar después de

un rato. Incluso algunos grupos políticos, que lograron formar unos

pocos bloques de manifestantes cerca del Parlamento, se disolvieron poco

después de que la policía disparara las primeras rondas de gases

lacrimógenos, a una hora tan temprana como las cinco de la tarde.

El único grupo que mantuvo su carácter cohesionado y sus

tácticas durante la jornada del 12 de febrero fue el Partido Comunista

Griego (KKE), cuyos activistas permanecieron en gran medida fuera del

ámbito geográfico de la manifestación, alrededor de la Atenas central, evitando mezclarse con el resto."

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Convocados";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/convocados";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Convocados";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/convocados";

Escrito por: Samuel.2012/02/14 21:48:55.584000 GMT+1

Etiquetas:

protestas

neoliberalismo

sindicatos

grecia

kke

multitudes

ajuste

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2012/02/11 14:32:34.439000 GMT+1

El Partido Popular inició su legislatura anunciando dos medidas que afectan directamente a Canarias. El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Miguel Arias Cañete

propuso nada más llegar al cargo una modificación sustancial de la Ley de Costas con el objetivo de "poner en valor el litoral", es decir, estimular la privatización del suelo y la especulación inmobiliaria. Por su parte, el nuevo Ministro de Industria y presidente del PP de Canarias José Manuel Soria anunció la eliminación de las ayudas a las energías renovables y la reanudación de la

exploración de los yacimientos de hidrocarburos existentes en aguas adyacentes a Fuerteventura y Lanzarote, pese a la

oposición de los respectivos cabildos insulares (las prospecciones fueron paralizadas por el Tribunal Supremo en 2004 debido a la falta de estudios de impacto ambiental).

En un

comunicado de rechazo, la asociación canaria Ben Magec-Ecologistas en Acción denuncia que este proyecto "

perjudica seriamente las posibilidades de las islas de caminar hacia un modelo energético más independiente y sostenible." El grupo ecologista sostiene, con razón, que la extracción de crudo entraña elevados riesgos de contaminación -no solo por los eventuales vertidos-, particularmente en aguas profundas, polución que puede afectar negativamente a sectores como el turismo o la pesca. Esta contaminación se añadiría a los vertidos que ya se producen desde buques petroleros que pasan por el archipiélago.

Para muchos, las consideraciones ecológicas quedan

en un segundo plano frente al hecho de que sea el Estado central y no Canarias el que otorgue las licencias. Es, por ejemplo, la

posición del actual gobierno de Coalición Canaria-PSOE. Por otro lado, desde posiciones soberanistas se sostiene que lo intolerable es que Canarias no tenga control alguno sobre lo que sucede en sus aguas colindantes, pero no para cuidarlas, sino para explotarlas de manera intensiva. Así, si Soria declara que "

España no puede permitirse el lujo" de no explotar el petróleo, mientras Marruecos concede licencias a diversas empresas multinacionales, algunos sostienen lo mismo pero de otra manera: "

Canarias no puede permitirse ese lujo", pues sufrirá de todas formas las prospecciones que realice Marruecos. Es más, la extracción de petróleo y gas constituye una oportunidad para apuntalar una mayor autonomía o una eventual independencia. Bien explotado, reduciendo los riesgos, y bien gestionado, evitando derivas cleptocráticas, la extracción de petróleo y gas aportaría la financiación necesaria para un desarrollo exponencial de la economía canaria, así como de los servicios públicos esenciales. Rizando el rizo, se llega a afirmar que gracias al petróleo Canarias podrá invertir en energías renovables (argumento delirante que acaba de

avanzar por cierto el presidente Yoweri Museveni en Uganda, para justificar los acuerdos petroleros firmados con diversas empresas).

Sin embargo, en la vida real las cosas no funcionan así. Además de los problemas ecológicos que detalla muy bien Ben Magec, una economía articulada en torno a la explotación de combustibles fósiles:

- profundizará la dependencia del capital extranjero (petroleras en este caso). Más tiempo llevaría instaurar un "modelo venezolano" que mezcle la propiedad pública con la participación de transnacionales petroleras. Pero quienes sueñan con esta alternativa después de una eventual independencia, olvidan que la revolución bolivariana no creó, sino que heredó una economía petrolera. Es cierto que ella le ha permitido financiar determinados programas sociales y cierta influencia en el ámbito internacional, pero también ha agudizado importantes problemas internos (falta de soberanía alimentaria, contaminación ambiental, corrupción, conflicto sobre tierras indígenas, etc.).

- sin una radical democratización previa en Canarias, la renta petrolera se concentrará en pocas manos, vinculadas a las corporaciones y a la administración. La fuerte concentración de capital que requiere el extractivismo suele venir acompañada de la centralización del poder político, la estatización y el verticalismo. Todo ello con elevados niveles de corrupción.

- generará por tanto una creciente polarización social y económica.

- estimulará aún más el uso del transporte privado motorizado en las islas, que hoy constituye una auténtica plaga.

- como señalé más arriba, el petróleo afectará a la seguridad y autosuficiencia alimentaria de las islas, pues siempre saldrá más barato importar comida que producirla. Este es un mal muy común entre los países petroleros.

- implicará una mayor militarización de Canarias y la posible

integración del archipiélago en el mando estadounidense del Africom,

como ya ha

solicitado

Estados Unidos al gobierno español. Especialmente si hay empresas

angloamericanas entre las adjudicatarias de las prospecciones.

Que partidarios de la "descolonización" del archipiélago depositen sus

esperanzas políticas en el extractivismo muestra cuán deudores son en realidad de la ideología colonial. El extractivismo, es decir,

la extracción y apropiación privada o estatal de recursos naturales -bienes comunes- para la exportación y la generación de rentas financieras, refuerza patrones de colonialidad en la producción económica. En Canarias supone aplicar lo que lleva produciéndose en América Latina desde tiempos de la colonia y que ahora retoman sus gobiernos progresistas, "

confundiendo el crecimiento del producto interno bruto con desarrollo" (Raúl Zibechi): la explotación intensiva de recursos naturales destinados al mercado global, con independencia de los impactos sociales y medioambientales. Como

señala el economista uruguayo Eduardo Gudynas para el caso latinoamericano:

"

Ésta es una nueva paradoja: el

desarrollo clásico, y en especial el

extractivismo, pasa a ser defendido

como necesario no solamente para el

crecimiento económico en general,

sino específicamente como medio

indispensable para financiar la lucha

contra la pobreza. Sin embargo, bajo

ese camino se cae en una relación perversa

donde se hacen necesarias compensaciones

económicas de los daños

extractivistas, lo que a su vez requiere

embarcase en nuevos proyectos extractivos

para obtener esos recursos

económicos. Tampoco se reconoce

que esas economías de enclave impiden

revertir la subordinación productiva

y comercial de América Latina,

sino que la agravan. Por este tipo de

contradicciones, el extractivismo depredador

es un callejón sin salida."

Si en Canarias queremos construir un proyecto de sociedad alternativa, más democrática y más sostenible, tenemos que pensar de otra manera, según nuestras necesidades reales, qué es la producción, qué es riqueza y buena vida, y cuestionar los

patrones productivistas y de consumo depredadores que son hoy hegemónicos, en el archipiélago como en el resto del mundo. Es una tarea colectiva que no puede dejarse para más tarde, siguiendo un etapismo perverso. Y que pasa, necesariamente, por el rechazo frontal a las prospecciones petrolíferas y a la lógica extractivista.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Canarias y la amenaza extractivista";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/canarias-y-la-amenaza-extractivista";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Canarias y la amenaza extractivista";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/canarias-y-la-amenaza-extractivista";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/02/11 14:32:34.439000 GMT+1

Etiquetas:

canarias

extractivismo

hidrocarburos

españa

petróleo

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (2)

2012/02/05 22:59:55.993000 GMT+1

Me entero por medio de Twitter de la existencia de una supuesta entrevista a Henry Kissinger en la que prevé una confrontación militar entre Estados Unidos, China y Rusia con motivo de un eventual ataque a Irán. Ha circulado en diversos medios y foros, incluyendo el

Global Research de Michel Chossudovsky, también

en español. El supuesto autor es un tal Alfred Heinz, lo cual ya invitaba a la sospecha, pues el verdadero nombre de Henry Kissinger no es otro que Heinz Alfred Kissinger.

La fuente originaria del artículo es

The Daily Squib, un medio satírico británico al estilo The Onion o El Mundo Today. El tono cínico y descarnado del entrevistado invita a la confusión con el verdadero criminal de guerra, de ahí que si se difunde sin una aclaración o una referencia a la fuente originaria es posible confundirlo. Lo que es menos justificable es que sitios como el canadiense Global Research lo difundan sin más especificaciones (aunque luego haya añadido la expresión "

accurate satire"). El Global Research es fuente de referencia para mucha gente de izquierda, y Chossudovsky aparece regularmente en medios televisivos como

Russia Today,

PressTV o

Telesur, por lo que su capacidad de transmisión viral de la información es elevada. La obsesión particular de Chossudovsky desde hace una década es una eventual invasión militar a Irán por parte de Estados Unidos -aunque siempre ha sido más probable un ataque israelí- y todo su análisis gira en torno al enfrentamiento entre potencias por la hegemonía. Irónicamente, su esquema de interpretación está muy en la línea del

realismo estatal promovido por gente como Kissinger. La diferencia es que lo hace en un sentido inverso, con el objetivo de oponerse al militarismo occidental.

El incremento de la escalada con Irán y el veto ruso y chino a una resolución del Consejo de Seguridad sobre Siria ha animado a quienes conciben el mundo exclusivamente desde una cierta forma de ver la geopolítica, que en última instancia remite a una perspectiva de Estado. Los sujetos son los Estados, no las multitudes, de ahí que las revoluciones árabes, invitados no deseados en el juego de guerra, se conciban a menudo desde la óptica de la conspiración. Lo cual lleva a muchos a contraponer determinados medios frente a otros como fuentes de la verdad absoluta. O a promover informaciones falsas pero con el tono militante adecuado. Pero no hay tal verdad absoluta, ni militancia que no exija rigor. Del mismo modo en que hay que ejercer un espíritu crítico a la hora de leer o analizar lo que transmite la prensa corporativa occidental, también hay que tenerlo cuando nos referimos a la supuesta "oposición" mediática, máxime cuando se trata de defender la posición de unos gobiernos frente a otros. ¿Por qué no ser exigentes también con medios como los citados Telesur (vinculado a determinados gobiernos latinoamericanos, especialmente a Caracas), Russia Today (vinculado al Estado ruso), Al Jazeera (vinculado a Qatar), PressTV (Irán)?. ¿O con medios alternativos como el Global Research o Voltairenet, a los que les pierde la vena propagandística?. ¿O, por qué no, con este mismo blog?.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Desinformación alternativa";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/desinformacion-alternativa";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Desinformación alternativa";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/desinformacion-alternativa";

Escrito por: Samuel.2012/02/05 22:59:55.993000 GMT+1

Etiquetas:

irán

henry-kissinger

global-research

desinformación

| Permalink

| Comentarios (5)

| Referencias (0)

2012/01/27 12:55:20.869000 GMT+1

Traduzco un interesante artículo, publicado recientemente en The Washington Post y escrito por el jurista estadounidense Jonathan Turley. El texto incide en una idea ya expresada en este blog desde sus inicios, a saber, que constituye una estafa intelectual proponer a los gobiernos "occidentales" -o asimilados- como modelo de referencia indiscutible en materia de derechos humanos. Una percepción distorsionada que incide en el tratamiento dado por las propias organizaciones no gubernamentales en sus informes. Aquí Turley realiza un ejercicio de derecho comparado con respecto a países que habitualmente son objeto de críticas. Puede que sea discutible que elija como punto de partida el 11 de septiembre de 2001 (Estados Unidos tiene su historia de exclusiones y represiones internas), pero las conclusiones son igualmente demoledoras. * * *

10 razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad -

Jonathan Turley

"Cada año, el Departamento de Estado publica informes sobre los derechos individuales en otros países, controlando la adopción de leyes y regulaciones restrictivas por todo el mundo. A Irán, por ejemplo, se le ha criticado por negar juicios justos y públicos y por limitar la privacidad, mientras que a Rusia se le llama la atención por minar el derecho al debido proceso. Otros países han sido condenados por el uso de pruebas secretas y la tortura.

Incluso cuando emitimos juicios sobre países que consideramos que no son libres, los estadounidenses confían en que cualquier definición de lo que es una nación libre debe incluir a la suya: la tierra de la libertad. Sin embargo, las leyes y prácticas de esta tierra deberían sacudir esa confianza. En la década que siguió al 11 de septiembre de 2011, este país ha reducido de manera exhaustiva las libertades civiles en nombre de un expansivo estado de seguridad. El ejemplo más reciente de esto fue la

Ley de Autorización de la Defensa Nacional, firmada el pasado 31 de diciembre, que permite la detención indefinida de ciudadanos. ¿Hasta qué punto la reducción de derechos individuales en nuestro país cambia cómo nos definimos a nosotros mismos?

Mientras cada nueva competencia nacional que Washington promulga en materia de seguridad provoca controversia en el momento de su aprobación, con frecuencia se discuten de manera aislada. Conforman un mosaico de poderes bajo los cuales nuestro país podría ser considerado, al menos en parte, como autoritario. Los estadounidenses proclaman a menudo que nuestra nación es un símbolo de libertad para el mundo, mientras desprecian a naciones como Cuba y China como categóricamente no libres. Sin embargo, objetivamente, puede que tengamos solo parte de razón. Esos países carecen de derechos individuales básicos como el debido proceso, situándoles fuera de cualquier definición razonable de "libre", pero los Estados Unidos ahora tienen mucho más en común con tales regímenes que lo que a cualquiera le gustaría poder admitir.

Estos países también tienen constituciones que pretenden garantizar libertades y derechos. Pero sus gobiernos tienen una amplia discreción a la hora de denegar esos derechos y los ciudadanos tienen pocas vías reales para desafiarla; precisamente el problema con las nuevas leyes en este país.

La lista de poderes que ha adquirido el gobierno estadounidense desde el 11S nos sitúa en una companía bastante incómoda.

Asesinato de ciudadanos estadounidenses Como antes hiciera el Presidente George W. Bush, el Presidente Obama ha proclamado el derecho de ordenar el asesinato de cualquier ciudadano considerado como terrorista o cómplice de terrorismo. El año pasado aprobó el asesinato del ciudadano estadounidense

Anwar al-Awlaqi y de otro ciudadano bajo las supuestas atribuciones inherentes a su autoridad. El mes pasado, funcionarios de la administración reafirmaron este poder, declarando que el presidente puede ordenar el asesinato de cualquier ciudadano que considere aliado con los terroristas (naciones como Nigeria, Irán y Siria suelen ser criticados por los asesinatos extrajudiciales de los enemigos del Estado).

Detención indefinida

De acuerdo con las leyes que se firmaron en diciembre, los sospechosos de terrorismo deberán pasar a custodia militar; el presidente tiene también la autoridad de detener indefinidamente ciudadanos acusados de terrorismo. Mientras que el senador Carl Levin insistió en que la propuesta seguía la legislación vigente “cualquiera que sea ésta”, el Senado rechazó específicamente una enmienda que hubiera eximido de aquélla a los ciudadanos [estadounidenses] y la administración se ha opuesto a los esfuerzos por desafiar tal autoridad ante los tribunales federales. La administración continúa reclamando el derecho de eliminar las protecciones legales de los ciudadanos sobre la base exclusiva de su discrecionalidad (China codificó recientemente una ley de detención más limitada para sus propios ciudadanos, mientras países como Camboya han sido señalados por los EE UU por su “detención prolongada”).

Justicia arbitraria El presidente ahora decide si una persona puede ser procesada en tribunales federales o en un tribunal militar, un sistema que ha sido ridiculizado en todo el mundo por faltar a las protecciones más básicas de un proceso justo. Bush reclamó esta autoridad en 2001, y Obama ha continuado con esta práctica (Egipto y China han sido denunciados por mantener sistemas judiciales militares separados para determinados acusados, incluyendo civiles).

Investigaciones sin orden judicial Hoy el presidente puede ordenar una vigilancia sin órdenes judiciales, incluyendo una nueva capacidad para obligar a las compañías y organizaciones a pasar información sobre las finanzas, comunicaciones y asociaciones de los ciudadanos. Bush adquirió este amplio poder con la Patriot Act en 2001, y en 2011 Obama lo extendió aún más, incluyendo la investigación de cualquier cosa, desde documentos empresariales a los archivos de las bibliotecas. El gobierno puede usar “cartas de seguridad nacional” para pedir, sin basarse en pruebas suficientes, que las organizaciones pasen información sobre los ciudadanos y ordenarles que no lo revelen a la parte afectada (Arabia Saudí y Paquistán operan bajo leyes que permiten al gobierno comprometerse en una vigilancia generalizada y discrecional).

Pruebas secretas Actualmente el gobierno hace uso, de manera rutinaria, de pruebas secretas para detener individuos y emplea pruebas secretas en los tribunales federales y militares. También obliga que se desestimen demandas contra el gobierno de los Estados Unidos, simplemente rellenando declaraciones en las que se afirman que los casos harían que el gobierno revele información clasificada que podría dañar la seguridad nacional; un reclamo que se expresa en diversas demandas judiciales sobre privacidad y que ha sido ampliamente aceptado por los jueces federales sin que se cuestionen nada. Incluso las opiniones legales que se citan como base para las acciones del gobierno durante las administraciones Bush y Obama han sido clasificadas como secretas. Esto permite al gobierno invocar argumentos legales secretos para apoyar procesos secretos usando pruebas secretas. Además, algunos casos nunca llegan a los tribunales. Los tribunales federales suelen denegar demandas constitucionales a políticas y programas a partir de una definición estrecha de la capacidad para entablar acciones judiciales.

Crímenes de guerra El mundo clamó para que se procesara a los responsables de torturas (

waterboarding) de sospechosos de terrorismo durante la administración Bush, pero la administración Obama dijo en 2009 que no permitiría que los empleados de la CIA fueran investigados o perseguidos por tales acciones. Lo cual no solo vació de contenido las obligaciones previstas en los tratados internacionales sino los principios de Nuremberg de derecho internacional. Cuando los tribunales de países como España decidieron investigar a funcionarios de la administración Bush por crímenes de guerra, la administración Obama pidió a las autoridades de otros países que no permitieran que tales casos avancen, a pesar del hecho de que Estados Unidos hacía tiempo que había solicitado la misma autoridad con respecto a supuestos criminales de guerra de otros países (varios países han resistido investigaciones sobre funcionarios acusados de crímenes de guerra y tortura. Algunos, como Serbia y Chile, finalmente aceptaron cumplir con el derecho internacional; los países que han rechazado investigaciones independientes incluyen a Irán, Siria y China).

Tribunales secretos El gobierno incrementó el uso de la secreta

Corte de Vigilancia del Espionaje Exterior, que ha expandido sus órdenes judiciales secretas para incluir a individuos que se considera que están instigando o asistiendo a organizaciones o gobiernos extranjeros hostiles. En 2011, Obama renovó estos poderes, e incluso permitió las investigaciones secretas de individuos que no son parte de un grupo terrorista identificable. La administración reivindicó el derecho de ignorar los límites parlamentarios de dicha vigilancia (Pakistán sitúa el espionaje por la seguridad nacional bajo los poderes sin freno del ejército o de los servicios de inteligencia).

Inmunidad para la revisión judicial Al igual que la administración Bush, la administración Obama ha presionado a favor de la inmunidad de las compañías que participan en la vigilancia de ciudadanos sin orden judicial, bloqueando la capacidad de los ciudadanos para oponerse a la violación de su privacidad (del mismo modo, China ha mantenido los reclamos de una amplia inmunidad tanto dentro como fuera del país y bloquea de manera rutinaria demandas contra las compañías privadas).

Vigilancia continua de los ciudadanos La administración Obama ha defendido con éxito su reclamo de que puede usar dispositivos GPS para vigilar cada movimiento de ciudadanos específicos sin garantía de ninguna orden o supervisión judicial. Ahora está defendiendo este poder ante el Tribunal Supremo

*, un poder descrito por el magistrado Anthony Kennedy como “orwelliano” (Arabia Saudí ha instalado sistemas públicos masivos de vigilancia, mientras Cuba es conocida por el control activo de determinados ciudadanos).

Entregas extraordinarias El gobierno dispone ahora de la capacidad para transferir tanto ciudadanos estadounidenses como no ciudadanos a otro país mediante un sistema conocido como "entregas extraordinarias" [

extraordinary renditions], denunciado por usar otros países como Siria, Arabia Saudí, Egipto y Pakistán para torturar sospechosos. La administración Obama dice que no continúan los abusos de esta práctica de la era Bush, pero insiste en que se le conceda un derecho ilimitado para ordenar dichas transferencias, incluyendo la posible transferencia de ciudadanos estadounidenses.

Estas nuevas leyes llegan con una infusión de dinero en un sistema expandido de seguridad a nivel estatal y federal, incluyendo más cámaras de vigilancia pública, decenas de miles de empleados de seguridad y una expansión masiva de la burocracia dedicada a la lucha antiterrorista.

Algunos políticos se desentienden y dicen que estos mayores poderes solo son una respuesta a los tiempos en que vivimos. Así, el senador republicano Lindsey Graham pudo declarar la pasada primavera en una entrevista, sin objeción alguna, que "

la libertad de expresión es una gran idea, pero estamos en guerra." Por supuesto, el terrorismo nunca se "rendirá" y terminará esta peculiar "guerra".

Otros políticos racionalizan que, mientras tales poderes pueden existir, lo realmente importante es cómo se usan en la realidad. Esta es una respuesta común de los progresistas [

liberals] que no pueden criticar a Obama como lo hicieron con Bush. El senador demócrata Carl Levin, por ejemplo, ha insistido que el Congreso no está tomando ninguna decisión sobre la detención indefinida: “

Que es una decisión que dejamos donde pertenece, al ejecutivo”.

Y en la declaración que adjuntó a la firma de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, Obama dijo que no pretende usar los últimos poderes para encarcelar ciudadanos indefinidamente. Sin embargo, aceptaba tales poderes como si fuera un autócrata muy a su pesar.

Una nación autoritaria se define no solo por el uso de poderes autoritarios, sino por la capacidad de usarlos. Si un presidente puede arrebatarte tu libertad o tu vida con su exclusiva autoridad, todos los derechos acaban siendo poco más que una concesión discrecional sujetas a la voluntad del ejecutivo.

Los padres de la Constitución vivieron bajo un régimen autocrático y entendieron este peligro mejor que nosotros. James Madison es conocido por advertir que necesitábamos un sistema que no dependiera en las buenas intenciones o motivaciones de nuestros gobernantes: “

si los hombres fueran ángeles, ningún gobierno sería necesario.”

Benjamin Franklin fue más directo. En 1787, una tal señorita Powel se enfrentó a Franklin tras la firma de la Constitución y le preguntó: “

bueno, doctor, qué tenemos, ¿una república o una monarquía?”. Su respuesta fue un poco escalofriante: “

una república, señora, si puede mantenerla.”

Desde el 11 de septiembre de 2011, hemos creado justamente el tipo de gobierno que los padres fundadores temían: un gobierno con amplios poderes, en gran parte sin control, con la esperanza de que sean usados de manera sabia.

La disposición que prevé la detención indefinida en la ley de autorización de defensa pareció, a ojos de muchos progresistas, una traición de Obama. Mientras el presidente había prometido vetar la ley por este motivo, Levin, promotor del proyecto de ley, desveló en el pleno del Senado que en realidad había sido la Casa Blanca la que aprobó la supresión de cualquier excepción para la detención indefinida de ciudadanos.

Para los estadounidenses, la deshonestidad de los políticos no supone una novedad. La cuestión real es si nos estamos mintiendo a nosotros mismos cuando llamamos a este país la tierra de la libertad."

*

N. del T.: El Tribunal Supremo acaba de dictaminar que la policía debe solicitar una orden judicial para aplicar estos dispositivos.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: 10 razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/10-razones-por-las-que-estados-unidos-ya-no-es-la-tierra-de-la-libertad";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: 10 razones por las que Estados Unidos ya no es la tierra de la libertad";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/10-razones-por-las-que-estados-unidos-ya-no-es-la-tierra-de-la-libertad";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/01/27 12:55:20.869000 GMT+1

Etiquetas:

estados-unidos

derecho-procesal

derecho-penal

derechos-humanos

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (5)

2012/01/22 00:55:1.224000 GMT+1

Ignoro si entre quienes se arremolinaron estos días en torno

a la sede del Tribunal Supremo para informar del proceso judicial

abierto contra el juez Baltasar Garzón, se encontraba Taysir Alony, un

periodista de origen sirio

que conoció de cerca cómo trabaja el ahora

procesado y la propia Audiencia Nacional.

En una fecha tan

apropiada como la del 11 de septiembre de 2003 Baltasar Garzón dictó

desde el Juzgado Central de Instrucción número 5, un auto por el que

decretaba la prisión

provisional, incondicional y comunicada, de Taysir Alony por su presunta

vinculación con Al Qaeda. Vinculación que deducía de la relación

personal de Taysir con Imad Eddin Barakat Yarkas, "Abu Dahdah", y otros

sospechosos de pertenecer a la nebulosa organización, a uno de los cuales había entregado una determinada cantidad de dinero. El juez adoptó

esta medida tras retomar una investigación que había sido archivada en

2000 por falta de indicios criminales.

Pero en medio llegó el 11S y Garzón vinculó

el viaje que Taysir había efectuado a Afganistán como corresponsal de

AlJazeera a su causa contra Al Qaeda. El 21 de octubre de 2001, apenas

dos semanas después del inicio de la agresión estadounidense, Taysir

había realizado una

entrevista histórica a

Osama bin Laden. En 2003 viajó a

Bagdad como reportero de la misma cadena para cubrir una nueva invasión y

estuvo cerca de las inmediaciones del Hotel Palestina cuando un tanque

estadounidense asesinó a José Couso y Taras Protsyuk. Volvió a España de manera voluntaria para responder a las acusaciones de Garzón.

Entonces empezó un

calvario judicial, con otros jueces, con idas y venidas de la prisión y

con una precaria salud, que culminó con la condena por la Audiencia

Nacional, el 26 de septiembre de 2005, a siete años de prisión por ese

cajón de sastre que se llama "

colaboración con organización terrorista". En la sentencia se decían cosas como ésta: "

Sus méritos periodísticos anteriores a la entrevista con Ben Laden –además de no acreditados- no pueden ser

la causa de su contratación por una televisión de difusión extraordinaria en el mundo árabe como Al Yazira y con sede en Qatar." Da igual lo que dijera la propia cadena, ninguno de cuyos directivos estaba imputado en la causa.

"Hay un elemento perverso, kafkiano en la acusación de Alony", escribió Leslie Crawford para el Financial Times en 2006, cuando el Supremo confirmó la condena. El caso llegó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que finalmente

condenó esta semana

al Estado español a pagar a Taysir, en concepto de indemnización y

costas, 16.000 euros por no haber respetado las garantías procesales de

un juicio justo. La ínfima repercusión mediática contrasta con el

espectáculo que fue el macrojuicio. Según la sentencia del TEDH, España

violó el artículo 6.1 (derecho a un proceso equitativo por un tribunal

independiente e imparcial) del Convenio Europeo de

Derechos Humanos. La razón es que la juez ponente de la Sala que ordenó

la detención provisional de Alony en 2004,

Ángela Murillo -conocida por sus arrogantes salidas de tono- "

era también la juez ponente de la sala que, el 26 de

septiembre de 2005, condenó al demandante", por lo que Taysir "

podía

temer razonablemente que la juez Murillo tenía una idea preconcebida

del asunto sobre el cual ella tenía que pronunciarse ulteriormente en

tanto que miembro del tribunal y ponente de este último."

Es cierto que el TEDH no entra en el asunto de fondo y que descarta la

vulneración de otros artículos. Pero no por ello deja de ser relevante

su apreciación. Porque si primero el instructor y luego el tribunal sentenciador ataron cabos -hechos,

personas y datos- del modo en que lo hicieron es por esa "

idea preconcebida"

que impregna toda la sentencia, y que no es otra que la consideración previa de determinadas personas como terroristas. Esa idea justifica que, por ejemplo, se asocie automáticamente la voluntad de cometer atentados al hecho de profesar una determinada ideología y que se mezclen con escaso rigor los términos muyahidines, talibán y Al Qaeda.

Así, a "Abu Dahda" se le condenó por integración en Al Qaeda

básicamente por su ideología islamista y por haber coordinado el envío

de voluntarios a Chechenia, Bosnia y Afganistán (una forma de importar en nuestra jurisprudencia la figura del "combatiente enemigo"). Pero nunca se probó su

participación en la preparación o comisión de ningún atentado, y de

hecho el Tribunal Supremo, contrariamente a la Audiencia Nacional, le

absolvió del delito de "

conspiración para cometer el delito de homicidio terrorista",

en relación con los atentados de 11 de septiembre de 2001. El Supremo

tuvo que admitir que los indicios eran "

inconsistentes, casi

inexistentes". No obstante, mantuvo el cargo de integración en organización terrorista, figura discutible cuando se trata de redes difusas con diversos grados de conexión. Este tipo delictivo permite obtener condenas cuando no se puede probar ningún hecho delictivo concreto y puede estirarse a voluntad. Es lo que le sucedió al

ceutí Hamed Abderramán Ahmed, quien pese a haber estado secuestrado en el campo de

Guantánamo luego fue procesado por Garzón y condenado por la Audiencia

Nacional por haber viajado a Afganistán para apoyar al gobierno talibán (que no es lo mismo que Al Qaeda).

Aquí el Tribunal Supremo sí que le absolvió del delito de integración en banda armada: "[la

Audiencia Nacional] efectuó una interpretación de la declaración [única

prueba admitida] en términos que no permite la propia declaración

efectuada. En realidad se trató de una reinterpretación." (STS 829/2006)

No podemos acabar con Guantánamo -aunque cierre- ni cortar con las raíces que nos atan al franquismo sin realizar una crítica radical de esa "idea preconcebida" del enemigo, que fundamenta un "derecho de autor que se centra no en lo que éste haya hecho, sino en lo que pueda hacer en su condición de terrorista" (STS 829/2006) y que "reinterpreta" hechos y declaraciones a conveniencia. Como está experimentando el propio Baltasar Garzón, el que ayer fue amigo, o ciudadano, puede volverse de repente enemigo. Y como le dijo Juan Domingo Perón hace casi cuatro décadas a Pino Solanas, "

al amigo, todo; al enemigo, ni justicia."

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Una idea preconcebida";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/una-idea-preconcebida";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Una idea preconcebida";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/una-idea-preconcebida";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/01/22 00:55:1.224000 GMT+1

Etiquetas:

derecho-procesal

tedh

antiterrorismo

derecho-penal

baltasar-garzón

taysir-alony

audiencia-nacional

| Permalink

| Comentarios (4)

| Referencias (1)

2012/01/16 00:02:36.010000 GMT+1

Opérarios. Tarsila do Amaral (1933). Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo

Opérarios. Tarsila do Amaral (1933). Acervo Artístico-Cultural dos Palácios do Governo do Estado de São Paulo.

En los últimos meses la escena cultural de Bruselas ha estado dominada por un gran festival multidisciplinario:

Europalia. Cada año este evento se dedica a mostrar la herencia cultural de un determinado país; en esta ocasión el país homenajeado ha sido Brasil. No podían haber elegido otro mejor. Porque en este período de agresiva desposesión en la Unión Europea, son cada vez más los europeos -especialmente del sur- que miran hacia un país eufórico del que Europa parece ser su deprimente negativo. Un país cuya economía está, de momento, creciendo mucho. Tras haber superado el Reino Unido, Brasil es ya la

sexta potencia económica del planeta.

El éxodo de las personas constituye, entre otras cosas, una respuesta al saqueo

que exige el capital y a los regímenes de trabajo

semiforzado que se están imponiendo en Europa con las reformas laborales (me refiero a la obligación de buscar un empleo, por más difícil de encontrar o más basura que sea, para poder tener derechos a prestaciones sociales, pensiones, etc.). Algunos países europeos, entre ellos España, han pasado a tener tasas migratorias netas negativas. Es decir, que ya hay más salidas que entradas de personas. Continúa siendo relevante la migración intraeuropea, pero empieza a destacar la salida de ciudadanos de la Unión Europea fuera del continente. El

Wall Street Journal dedicó hace unos días todo un

reportaje a la emigración europea, y concretamente a la española. Casi 6 de cada 10 españoles emigraron en 2010 fuera de Europa, sobre todo a América Latina, preferentemente a Brasil, siguiendo el

ejemplo portugués. En el caso de Canarias, el propio gobierno autonómico, a falta de mejores ideas,

promueve la emigración de los jóvenes del archipiélago, retomando una arraigada tradición. Muchos de los que emigran son de origen inmigrante, como los argentinos o brasileños que vinieron a España a finales de los años 1990 y principios de los 2000.

Entre los europeos dominan ingenieros, arquitectos, profesionales de las finanzas, de las comunicaciones. Y es que en Brasil se concentran hoy diversas burbujas: de la construcción, del agronegocio, de materias primas como el petróleo. Las fuertes inversiones públicas motivadas por los grandes eventos deportivos (Copa del Mundo de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos de Rio en 2016) compensan de momento la

desaceleración que se aprecia en el sector industrial. En

El País Negocios del 15 de enero se señala que

"

Desde 2003, el PIB se ha multiplicado casi por cuatro, tanto que casi

la mitad de la población exhibe pautas de consumo de clase media. Es la

economía que mayor variedad de materias primas explota -metales

pesados, petróleo, tierra agrícola, metales preciosos, productos

químicos y agrícolas, en orden de importancia por su peso en el PIB- y,

pese a ello, sus exportaciones de estos recursos apenas superan el 11%

del PIB, lo que les hace menos vulnerables a la desaceleración

económica. El bajo nivel de inversión en el sector pone en riesgo su

desarrollo en el futuro, aunque deja mucho margen de mejora si cambia el

patrón.Pero Brasil es quizás el mayor exponente del fenómeno de

la enfermedad holandesa: el real se ha revalorizado un 115% en menos de

10 años y los precios de la vivienda se han disparado hasta rondar el

200%, una burbuja que aún no ha explotado y que puede desestabilizar a

la mayor economía latinoamericana si lo hace."

Estas burbujas están generando una abultada deuda interna (que el CADTM estimaba en enero de 2011 en 885.000 millones de euros), mientras paralelamente la deuda externa seguía aumentando, aunque se redujera en relación al aumento del PIB (hoy se sitúa en torno al 15% del PIB). Por otro lado, aunque los índices de desigualdad se han reducido notablemente durante la última década, siguen siendo de los más altos del mundo y son cientos de miles de personas pobres las que están siendo desplazadas por la especulación urbanística derivada de los citados eventos deportivos o el avance del agronegocio.

Siguiendo al empleo. Mientras en España el empleo en la construcción se agotaba...Brasil ha tenido un boom en la construcción...que ha atraído a muchos trabajadores extranjeros al país. Fuente: Wall Street Journal.

Siguiendo al empleo. Mientras en España el empleo en la construcción se agotaba...Brasil ha tenido un boom en la construcción...que ha atraído a muchos trabajadores extranjeros al país. Fuente: Wall Street Journal.Sin embargo, el gobierno brasileño no acoge a todos de la misma manera. Brazos abiertos para sus nacionales (de 3 millones de brasileños emigrantes que se calcula que había en 2007, se cree que desde entonces ha retornado un millón), también para españoles, portugueses e italianos cualificados, pero restricciones para los pobres de otras regiones. Desde hace unos días, Brasil

restringe las condiciones de acceso de los

inmigrantes haitianos que llegan por la Amazonía, a los que a partir de ahora exige visado de entrada. Y eso que el Estado brasileño ostenta una responsabilidad especial por la

ocupación militar de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), presente en el país desde el golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide. También llegan inmigrantes de Asia. Investigando sobre la suerte de los haitianos en Brasileia (Brasil), el corresponsal de Al Jazeera llegó a

encontrarse incluso con una pareja de bangladesíes que deambulaban después de haber invertido sus ahorros en el largo viaje.

Brasil parece, pues, encaminado a volver a ser un destino preferente para los migrantes procedentes de más allá de la región suramericana. Si se consolida esta tendencia, y mientras no se repita una nueva crisis financiera, podríamos estar asistiendo a la cuarta gran oleada migratoria internacional desde la abolición de la esclavitud en 1888.

Inmigrantes en Brasil por país de origen, desde 1880 a 1969. Fuente: Focus-Migration.

Inmigrantes en Brasil por país de origen, desde 1880 a 1969. Fuente: Focus-Migration.Paradójicamente, el volumen de migraciones intrarregionales se ha reducido en Brasil durante la última década, según datos del

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Debilitado el proceso de éxodo rural, los flujos migratorios pierden intensidad (2 millones de personas entre 2004 y 2009, frente a 2,8 millones entre 1999 y 2004), con un incremento de las llamadas migraciones internas de retorno. Y mientras se desacelera el crecimiento de las grandes urbes, son las ciudades de menos de 500.000 habitantes las que más crecen, algunas en zonas vinculadas al agronegocio y de presión sobre los bosques tropicales. Pero esta situación podría volver a cambiar durante esta década.

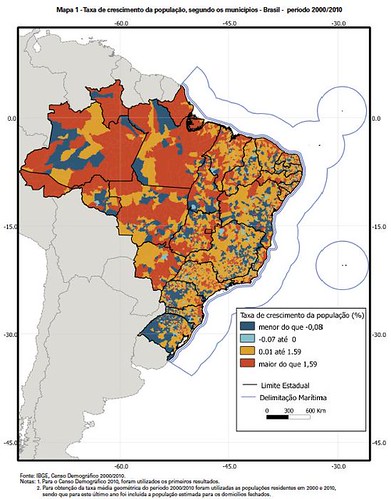

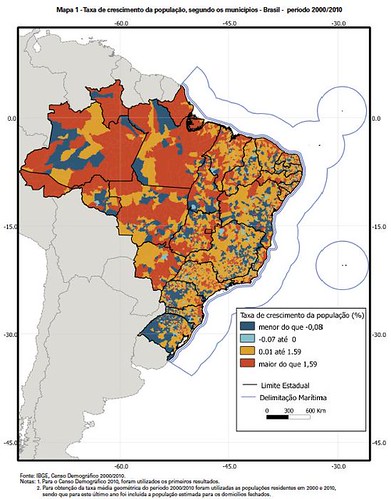

Tasa de crecimiento de población. En rojo, las zonas con mayor crecimiento porcentual de población. Período 2000-2010. Fuente: IGBE

Tasa de crecimiento de población. En rojo, las zonas con mayor crecimiento porcentual de población. Período 2000-2010. Fuente: IGBEBrasil vive desde hace mucho tiempo al compás de las migraciones, tanto internas como externas. Fue la inmigración masiva de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la que permitió el desarrollo del trabajo asalariado "libre" en Brasil y la misma industrialización. Una nueva oleada migratoria internacional puede producir nuevas mutaciones biopolíticas. Sea como fuere, y pese a todas sus violentas contradicciones -también raciales y ecológicas-, Brasil parece mejor preparada para afrontar el reto que lo que estuvo una Europa de gobiernos pusilánimes o cicateros.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Terra Brasilis";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/terra-brasilis";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Terra Brasilis";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/terra-brasilis";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/01/16 00:02:36.010000 GMT+1

Etiquetas:

unión-europea

brasil

especulación

urbanismo

migraciones

burbuja

crisis

haití

españa

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2012/01/10 12:20:22.867000 GMT+1

Fotografía tomada el día 9 de enero de 2012 en Ojota, Lagos (Nigeria) y publicada en la página Facebook del grupo Save Nigeria.

Fotografía tomada el día 9 de enero de 2012 en Ojota, Lagos (Nigeria) y publicada en la página Facebook del grupo Save Nigeria. Los nigerianos se despertaron el año nuevo con la inesperada noticia de la eliminación de la subvención al precio de los combustibles refinados, que Nigeria debe importar pese a ser un importante productor de petróleo. El presidente Goodluck Jonathan pretendió con esta medida

recortar un gasto que se estima en 7 mil millones de dólares anuales mientras el gobierno comienza a recurrir al

endeudamiento externo. Pero al aplicar este

ajuste preventivo los precios de la gasolina aumentaron de 65 nairas por litro a 138-250 nairas (según el lugar), y con él los

precios de los alimentos y otros productos básicos, en un país con grandes desigualdades y elevados niveles de miseria. Países vecinos como Benin o Niger también se han visto

afectados. Hay que tener en cuenta además que buena parte de las familias necesita el fuel para alimentar los generadores eléctricos con los que poder asegurarse energía eléctrica. Nadie creyó que el gobierno fuera a emplear, como prometido, el dinero ahorrado en mejorar las infraestructuras (incluyendo la construcción de refinerías) e invertir en salud y educación. Si el actual sistema de asignación del subsidio es fuente de corrupción -grandes empresas e intermediarios nigerianos se llevan la parte del león-, no es su causa y su eliminación no altera prácticas fuertemente arraigadas.

Como consecuencia, el país más poblado de África vive las protestas más importantes y generalizadas de los últimos años. Desde la norteña Kano hasta

Lagos se sucedieron desde el primer día manifestaciones con un fuerte apoyo sindical que se tradujeron en el inicio, ayer, de una huelga general indefinida que afectó seriamente a urbes tan importantes como Lagos o

Abuja. No es la primera vez que un gobierno intenta eliminar radicalmente los subsidios al combustible ni la primera vez que se producen

protestas por este motivo. Pero esta vez llama la atención la vinculación explícita que han hecho muchos nigerianos con los movimientos de protesta que se han venido desarrollando en otras partes del mundo.

La apropiación del término

#occupy y de las estrategias de movilización que se asocian al mismo (internet, acampadas) distan de ser algo anecdótico, aunque todavía es pronto para conocer hasta qué punto la mayoría de los manifestantes se identifican o no con aquel movimiento. En estos primeros días podemos apreciar una diferencia entre los términos empleados por las redes sociales y twitter (dominados por jóvenes, con una importante implicación de

la diáspora, y donde

#occupynigeria sobresale como concepto de referencia), y los más tradicionales (huelga general, no al recorte de los subsidios) empleados preferentemente por la prensa nigeriana y las organizaciones sindicales. Lógicamente, no pueden establecerse relaciones causa-efecto, pero no por ello podemos dejar de hacer referencia a internet. Pese a que menos de la mitad de la población tiene acceso regular a

internet, Nigeria dispone ya del

mayor número de usuarios de toda el África subsahariana, con 43 millones de personas con acceso a internet (datos de

ITU de 2010), una tasa de penetración del 28 % (superior a Egipto, por ejemplo) y el mayor crecimiento del continente. Los jóvenes que usan internet sirven de nodos de comunicación con quienes, dentro del círculo familiar o social, no lo tienen.

Y lo que transmiten es interesante. Muchos

insisten en que no se trata únicamente del subsidio al fuel, sino de la corrupción, los deficientes servicios públicos y el mal gobierno, con lemas como "

remove corruption not subsidy" o "

give us our votes back". El deseo de inclusión viene reflejado por el empleo, como en los países árabes, de la bandera nacional. Destacan también los llamamientos a evitar la violencia y a no dejarse llevar por las provocaciones policiales. Sin embargo, los manifestantes tuvieron que vérselas con la brutalidad habitual de la policía -contenida pese a todo-, que ya ha

provocado algunos muertos. Este es un motivo por el que no ha sido posible de momento llevar a cabo acampadas que se mantengan en el tiempo. En Kano, segunda ciudad del país, cientos de personas

ocuparon la céntrica plaza de Silver Jubilee, rebautizada como Tahrir (liberación), pero pronto fueron dispersados por la policía. En Ojota (Lagos) tampoco pudo realizarse la acampada por

problemas de seguridad. Además de la policía, muchos políticos suelen pagar a jóvenes pobres para que intervengan como matones a sueldo.

La movilización en torno a la distribución de la renta petrolera ha logrado, momentáneamente, superar la controversia religiosa,

política y étnica que plantea Boko Haram. O, lo que es lo mismo, plantearse la cuestión de la gestión colectiva de los bienes comunes de manera diferente al enfrentamiento tradicional sobre qué regiones o etnias salen más beneficiadas o perjudicadas del sistema político-económico vigente. Falta ver si el

shock propuesto por Goodluck Jonathan alimenta finalmente o no un deseo de cambio radical.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Occupy Nigeria";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/occupy-nigeria";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Occupy Nigeria";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/occupy-nigeria";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/01/10 12:20:22.867000 GMT+1

Etiquetas:

protestas

comunes

occupy

sindicatos

nigeria

petróleo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2012/01/08 13:41:53.460000 GMT+1

En las últimas semanas Suiza ha asistido a un escándalo financiero que afecta a una de sus principales instituciones, el Banco Nacional Suizo -banco central del país- y a su presidente Philipp Hildebrand. Kashya Hildebrand recibió información

confidencial de su marido sobre una modificación del tipo de cambio que el BNS anunciaría más tarde: aumentar el valor de la moneda, fijando un tipo de cambio mínimo de 1,20 francos suizos por euro. Dos semanas antes, Kashya Hildebrand había comprado 512.000 dólares

americanos, cuando el tipo de cambio entre el franco suizo y el

euro rozaba la paridad. La información privilegiada le permitió realizar semanas después una transacción que le reportó ganancias superiores a los 60.000 francos suizos (aunque con la misma información Soros o Buffet probablemente hubieran hecho mucho más). Lo interesante del asunto es que quien lo destapó, gracias a una filtración de un empleado del Banco Sarasin, no fue otro que Christoph Blocher, el multimillonario que dirige el partido ultraderechista Unión Democrática del Centro (en los cantones francófonos) o Partido Popular Suizo (en los cantones germanófonos), principal formación política del país. El veterano Blocher vuelve a erigirse en defensa del ciudadano medio contra la corrupción y los especuladores, tras haber perdido votos en las elecciones confederales de octubre pasado.

Mientras, en Hungría, el presidente conservador Viktor Orbán mantiene un enfrentamiento más serio con las instituciones europeas y el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diciembre rompieron las negociaciones con el gobierno húngaro sobre un préstamo stand-by que debería haberle permitido afrontar con más calma los pagos de este año. Pese a que él mismo había solicitado el préstamo, finalmente Orbán no pudo aceptar las fuertes condicionalidades que exige el FMI por temor a enfrentarse con su base electoral. Su partido Fidesz ganó las elecciones del 11 abril de 2010, obteniendo más de dos tercios de los escaños parlamentarios, con un discurso muy nacionalista y opuesto a las reformas neoliberales del Partido Socialista de Hungría dirigido por Ferenc Gyurcsány. Al PS le acusaron de someterse al FMI con el acuerdo alcanzado en 2008, que trajo consigo compromisos de reducción de los salarios del sector público, las pensiones, los beneficios sociales y otras partidas del gasto público. Reformas que Fidesz piensa llevar a cabo de todos modos. En realidad, el gobierno húngaro todavía puede permitirse afrontar los reembolsos de los próximos meses, pues dispone todavía de reservas en euros para hacerlo, de ahí el tira y afloja. Lo que pretende es que se acepte un mayor margen de déficit y conseguir financiación sin dar la impresión de que cede soberanía o que acepta condiciones impopulares impuestas desde fuera. Sobre todo porque además de las condiciones económicas del FMI se añaden las más políticas de la Comisión Europea (garantías de independencia del Banco Central, revisión de la ley sobre medios de comunicación, etc.). Otro punto polémico es el que se refiere a las hipotecas acordadas en moneda extranjera (en euros y francos suizos) que resultaron del estallido de la burbuja inmobiliaria (más de un español invirtió en su momento en el ladrillo húngaro). Con la crisis económica la caída del valor del forint multiplicó por dos y por tres las deudas de los hipotecados. De modo que el gobierno de Orbán quiere que los bancos austríacos y alemanes asuman las pérdidas derivadas del tipo de cambio cuando se cancelan las hipotecas. Esta batalla política es lo que explica que las primas de riesgo no paren de subir, que el forint

se encuentre cada vez más debilitado frente al euro, y que las agencias de

calificación continúen degradando su nota crediticia.

¿Podemos considerar por tanto a Blocher y a Orbán como ejemplos de resistencia frente a la agresión financiera? De ningún modo. Su crítica a los bancos o al FMI, más retórica que real, se basa fundamentalmente en la recreación de un poder soberano que se considera atacado por fuerzas extranjeras y expoliado por elites locales corruptas. Así, Christoph Blocher defiende supuestos valores tradicionales suizos frente a una elite política y cultural que favorece a los inmigrantes o a los organismos internacionales. Por su parte, la "revolución nacional" que emprende Orbán pasa, en primer lugar, por reafirmar la soberanía de la nación magiar. De ahí la consideración como ciudadano a todo aquel que tenga ascendencia húngara (por más lejana que sea) mientras por otro lado se persiguen gitanos e inmigrantes que llevan tiempo viviendo en el país (con el apoyo inestimable del partido fascista Jobbik). Pasa también por el control de los medios de comunicación y de internet, por construir una interpretación ultraconservadora de la tradición cristiana, y en última instancia por la constitución de un capitalismo magiar que favorezca a la burguesía local. La nueva constitución (la primera desde la caída del comunismo soviético) aspira a consolidar este proyecto reaccionario, que ya ha suscitado importantes protestas.

Ambos son ejemplos de cómo la denuncia de la avaricia de los banqueros, la defensa del hombre corriente y de la soberanía nacional frente al dictado de las instituciones financieras, son propuestas perfectamente asumibles desde las posiciones de la derecha más extrema. Que en Europa es la que sale ganando cuando el debate se plantea únicamente en estos términos. Para evitarlo habrá que asumir de una vez que no existe un "afuera" de la economía de la deuda que pueda consolidarse en un poder soberano o estatal autónomo, que resulta ilusorio seguir hablando de una separación entre las finanzas y una "economía real" que deba protegerse, y que en definitiva el capital es una relación social que nos incluye a todos, aunque en posiciones diversas de dominio y de servidumbre. Esta relación es la que hay que cambiar, pero para reemplazarla por otra más justa y democrática.

Actualización (9/01/12, 15h:15): Dimite el presidente del Banco Nacional de Suiza.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Contra los bancos, sí, pero...";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/contra-los-bancos-si-pero";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Contra los bancos, sí, pero...";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/contra-los-bancos-si-pero";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2012/01/08 13:41:53.460000 GMT+1

Etiquetas:

finanzas

deuda

suiza

extrema-derecha

fmi

hungría

bancos

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2011/12/31 13:35:58.259000 GMT+1

Hicimos historia, de la exposición Para Egipto con amor, de Hossam Hassam.

Termina el año del tsunami. Una ola gigante arrasó la costa japonesa y los humanos agravaron el desastre con su irresponsabilidad. Del Mediterráneo, en cambio, partieron potentes oleajes humanos que se llevaron por delante gobiernos y miedos. Las aguas siguen agitadas, pero no falta quien ya hace balance.

Para los cínicos y los derrotistas ilustrados, todo sabe a poco, y lo poco les parece sospechoso. Las revueltas, dicen, sin una izquierda organizada que dirija el proceso, al final no habrían producido otra cosa que un viraje conservador. Partidos islamistas llegaron al poder en Túnez y -con permiso del monarca- en Marruecos, tienen presencia en el Consejo Nacional de Transición (CNT) libio y están a punto de gobernar en un Egipto que sigue en manos de una junta militar cleptómana y feroz. En Libia la revuelta desembocó en guerra abierta con intervención extranjera y hoy los rebeldes victoriosos se muestran implacables con sus antiguos enemigos o quienes piensan que lo son. Los buitres revolotean en torno a una Siria donde los muertos por la represión se cuentan por miles. La monarquía de Baréin sigue en su sitio y en Yemen la salida del presidente Abdulá Salé no ha supuesto una ruptura; en ambos casos el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo -encabezado por Arabia Saudí- intenta dirigir las respectivas transiciones. Mientras, en Europa el neoliberalismo, desacreditado completamente en 2008, se resiste a morir y se embarca en una huida hacia adelante. Italia y Grecia tienen gobiernos tecnocráticos de intervención (en Grecia el gobierno incluye además un partido de extrema derecha), en Portugal los conservadores ganaron el parlamento y la presidencia mientras en España triunfó la derecha tras el derrumbe del partido en el poder. Por toda Europa los gobiernos, sean del color que sean, se aprestan a exprimir a la ciudadanía y a saquear los bienes públicos para satisfacer el apetito de las finanzas. El arte

callejero egipcio se exhibe en los museos de las grandes metrópolis, y Telefónica

se mofa de las asambleas en anuncios televisivos. El capitalismo sigue

vivito y coleando, no hubo armagedón.

Y, sin embargo...

Tunecinos, egipcios y libios acabaron con dictaduras que duraron décadas, en el caso egipcio con ingente apoyo militar suministrado por la principal potencia del mundo. En Europa han tenido que grabar en la piedra constitucional los nuevos mandamientos del ajuste para contener la marejada constituyente, que en España se expresó con una fuerza inédita. En Estados Unidos el movimiento Occupy le dio una lección al generosamente financiado Tea Party. Y colorín, colorado, el cuento no se ha acabado.

No es la primera vez. La revolución inglesa de 1644 acabó en Cromwell y la restauración de 1660. Una década después de la revolución francesa de 1789 Napoleón Bonaparte daba el golpe del 18 de Brumario y 25 años después se producía una "restauración" monárquica. La gran revolución haitiana de 1791-1804, que liquidó la economía esclavista de plantación, pronto quedó sometida a la deuda externa. En Francia la revolución de 1848 acabó en otro golpe de estado con nombre de Bonaparte, en 1851. La Comuna de París acabó en sangre y fuego. La revolución bolchevique de 1917 derivó en diez años en el horror estalinista. Un mes después de mayo de 1968 la derecha arrasaba en las elecciones legislativas francesas. Por no hablar de la lista interminable de rebeliones, revoluciones fracasadas o salvajamente reprimidas, también en África, Asia, etc., etc.

Y, sin embargo...

Sin la revolución de 1644 no se habría aprobado la Bill of Rights. Sin 1789 no hubiera habido abolición de los privilegios. Sin la revolución negra de Haití el Imperio Británico no hubiera abolido primero la trata esclavista y luego la esclavitud. Sin la insurrección de la Comuna de 1871 la república francesa hubiera sido mucho menos democrática. Sin 1917 no se habría desarrollado el Estado del Bienestar en Europa occidental. Sin 1968 la vida de las mujeres, de los jóvenes, LGBT, habría sido mucho más dura. Etc., etc. Sin 2011 no habrá...

Las multitudes no se rebelan porque alguien lo diga, y lo hacen aunque no haya una solución de recambio predeterminada, lista para usar. No hay una idea a priori que deba aplicarse, y la única solución final es la que aporta el totalitarismo. Sigue

vigente la cuestión de cómo las multitudes pueden imponer cambios

radicales de orientación política, cambios que vayan liberando, que no se

cierren en nuevas formas de opresión. Una pregunta para la que nunca

podrá haber una respuesta definitiva, pero que no podemos dejar de afrontar. La solución alternativa es lo que vamos haciendo, una y otra vez, con todos los conflictos y riesgos. 2011 fue también el año de los milagros. No dejemos de hacerlos. Feliz año nuevo.

Escrito por: Samuel.2011/12/31 13:35:58.259000 GMT+1

Etiquetas:

2011

multitudes

revolución

movimientos

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2011/12/25 18:56:12.852000 GMT+1

Un verano, hace cuarenta años, el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon adoptó dos decisiones que marcarían el futuro de su país -y del resto del mundo- hasta hoy. Una es la

desvinculación del dólar con el patrón oro (15 de agosto de 1971)

, el llamado "shock Nixon", que liquidó unilateralmente el sistema estable de tipos de cambios establecido en Bretton Woods en favor del sistema de flotación libre de las divisas que luego facilitaría la financiarización. La segunda es la iniciativa puritana que lanzó un mes antes (el 17 de junio de 1971) y que bautizó como

"guerra contra las drogas" al identificar el consumo de drogas como el "enemigo público número uno". Sobre la primera escriben preferentemente economistas e historiadores. Sobre la segunda juristas, sociólogos y criminólogos. Sin embargo, ambas están más relacionadas de lo que parece a primera vista, pues forman parte de la respuesta que se dio desde el poder a los tumultuosos años sesenta, a la rebelión contracultural en Estados Unidos y a las revueltas populares en los países del entonces llamado Tercer Mundo. Ambas anticipan la era neoliberal.

Durante la década de 1960 proliferaron en Estados Unidos luchas y reivindicaciones sobre la base de múltiples identidades, que con frecuencia se entrecruzaban (jóvenes, negros, mujeres, gays y lesbianas, etc.) en torno al deseo de emancipación individual y social. Central en todos ellos fue la cuestión del cuerpo, o más bien de la

reapropiación del propio cuerpo, lo que solía venir acompañado de la modificación química voluntaria y lúdica de los estados de la conciencia, con sus riesgos. Estos movimientos cuestionaron abiertamente los equilibrios políticos y económicos del fordismo e implicaron a quienes trabajaban fuera de las fábricas o directamente rechazaban la disciplina productivista. Los cambios profundos en las subjetividades determinaron la respuesta del capital, por la vía tecnológica, financiera y policial.

Como sucede con otras "guerras" interminables (guerra contra el terror, lucha contra la inmigración ilegal) la "guerra contra las drogas" fomentó aquello que oficialmente pretendía erradicar, solo que reencauzado de otra manera. Cuatro décadas después del anuncio de Richard Nixon -y de las prohibiciones que lo precedieron (LSD en 1968, anfetaminas en 1971)- los norteamericanos consumen más drogas, legales e ilegales, que nunca.

Porque lo que el prohibicionismo y la penalización del comercio y el consumo de drogas alentó fue el intervencionismo en política exterior y el despliegue de diversas

modalidades de control social y policial (especialmente intenso con respecto a negros e hispanos, tanto hombres como

mujeres), sobre todo a partir de 1980, coincidiendo con la liberalización de la economía y la expansión financiera. Estados Unidos

concentra la cuarta parte de los presos de todo el mundo, en buena medida por delitos relacionados con la posesión o tráfico de estupefacientes, y la tasa de encarcelamiento es de 748 presos por cada 100.000 habitantes, una tasa ocho veces superior a la de Alemania. A la "guerra" se le sumó en la década de los noventa las políticas urbanas de "tolerancia cero", que suele implicar detenciones y penas de prisión por delitos menores vinculados con lo que aquí se llama "civismo". En Estados Unidos se dictan más sentencias de prisión que en otros países desarrollados y las penas son de más larga duración: cinco años de media para delitos relacionados con las drogas (en Finlandia es de año y medio). La consecuencia es que por término medio uno de cada tres jóvenes estadounidenses ha sido

detenido alguna vez.

El palo policial acompaña necesariamente la

zanahoria financiera. Una zanahoria que encontró un abono importante en la economía paralela -la que no está sometida a los circuitos oficiales de regulación- que trajo consigo el prohibicionismo. Productos como la cocaína o la heroína no proporcionarían tanta rentabilidad si no fuera por la prohibición. Por otro lado, los excedentes de narcodólares necesitan circular, como los petrodólares o los bonos soberanos, mientras que las finanzas -y los Estados- necesitan a su vez la liquidez que le proporcionan los comercios ilegales y el "blanqueo" que facilitan los bancos por medio de los paraísos fiscales. De hecho, el dinero "negro" y "gris" proveniente fundamentalmente del narcotráfico (y otros negocios ilegales) contribuyó enormemente a amortiguar el colapso financiero de 2008. El ex director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Antonio Maria Costa,

reconoció en 2009 que en los inicios de la crisis financiera el único capital líquido disponible fue el que proporcionó el comercio ilegal de estupefacientes. El blanqueo mantuvo muchos bancos a flote. Por ejemplo, Wells Fargo adquirió el banco Wachovia, el cuarto mayor banco en activos totales, después de que este hubiera

blanqueado durante años miles de millones de dólares procedentes del narco mexicano. "

La conexión entre crimen organizado e instituciones financieras comenzó a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando la mafia se globalizó", explica Antonio Maria Costa. Si los Estados no se deciden a acabar con los paraísos fiscales no es (solo) porque sus elites político-empresariales se valgan de ellos para evadir impuestos sino porque son necesarios para el buen funcionamiento del aparato circulatorio del capitalismo financiero.

Pero la conexión más íntima entre las finanzas y las drogas concierne a la

subjetividad. El capitalismo de hoy, más que objetos materiales que se intercambian, produce nuevas relaciones sociales o formas de vida, que luego cooperan y crean en red, proceso que pretende ser controlado indirectamente mediante una nueva servidumbre voluntaria, el trabajo sobre sí mismo individual y colectivo que impone las relaciones de deuda. Lo que se valoriza es la actividad de nuestras mentes cuando se articulan en redes cognitivas (internet, pero no sólo) y las capacidades de contextualización compleja que de este modo se pueden desarrollar. La

economía de la atención del capitalismo cognitivo requiere sujetos activos, motivados, creativos, cooperativos, sociables, multitarea, y capaces de resistir el estrés. No debería extrañar por tanto que esta transformación del capitalismo haya venido acompañada de importantes cambios en las políticas relativas a las sustancias químicas que contribuyen a moldear nuestras subjetividades y a mantener activos los cuerpos frente al desgaste de trabajos cada vez más exigentes intelectualmente.

Un primer paso consistió en delimitar qué es legal e ilegal. Inicialmente se trata de

acabar con la producción popular y el consumo libre, local, de las multitudes. No se busca tanto erradicar por completo la producción o comercio de determinadas drogas -imposible mientras haya demanda- como con la producción o comercio no controlados -por los Estados o por mafias o corporaciones conexas- y con aquellos usos que contravengan la producción de subjetividades en el sentido que desea el capital. La delimitación no fue sencilla en el marco internacional por lo que se refiere a las sustancias químicas sintetizadas en laboratorio y no a partir de plantas. Muchas sustancias habían sido desarrolladas por la industria farmacéutica europea y estadounidense para diversas aplicaciones, por lo que dicha industria podía verse afectada negativamente por la deriva prohibicionista. Así, la Convención de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas introdujo mecanismos de control más débiles que los establecidos en la Convención Única sobre Estupefacientes (1961) derivados de plantas (coca, cannabis). Ambas convenciones internacionales pretendieron acabar con los usos tradicionales de la coca, el opio y el cannabis, limitar su cultivo a las cantidades necesarias para el uso médico y frenar el empleo de psicofármacos para propósitos no médicos, objetivos reforzados

en 1988. El otro gran problema fue que la prohibición y la financiarización permitió la formación, a una escala sin precedentes, de organizaciones paraestatales que compiten con los Estados o los permean.

Paralelamente se fomentó el

consumo masivo de las sustancias consideradas legales, con un fuerte gasto público en la factura sanitaria de los europeos. El aspecto más destacado de este proceso fue

la revolución psiquiátrica de la que habla

Andrew Scull; esto es, el pasaje del reinado del psicoanálisis a una psiquiatría dominada por neurocientíficos y psicofarmacólogos y, de paso, por la industria farmacéutica, un pasaje que coincide precisamente con el paso del fordismo al posfordismo y con teorizaciones alternativas como el Anti-Edipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari (1972). Deleuze y Guattari habían derribado "

el pilar del centro del psicoanálisis, a saber, el deseo como carencia, reemplazándolo por una teoría de las máquinas deseantes vistas como pura productividad positiva que debe ser codificada por el socius, la máquina de producción social." (

Metafísicas caníbales, Eduardo Viveiros de Castro, 2009). Una de las maneras que tuvo el capitalismo de adaptarse al deseo liberador fue mediante el control médico-farmacéutico. Según Andrew Scull, "

las manifestaciones “superficiales” de las enfermedades mentales, que los psicoanalistas habían despreciado durante mucho tiempo como meros síntomas de los desórdenes psicodinámicos subyacentes de la personalidad, pasaron a ser los marcadores científicos, los elementos que realmente definían diferentes formas de desorden mental. Y el control de tales síntomas, preferentemente por medios químicos, se convirtió en el nuevo Santo Grial de la profesión." El arma principal fue "

un sistema antiintelectual publicado en forma de libro", el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM). La tercera edición del DSM, publicado en 1980, incluyó una lista de nuevos trastornos a los que la industria farmacéutica pronto encontró remedio.

Por ejemplo, el psiquiatra José Valdecasas y la enfermera especializada en salud mental Amaia Vispe nos cuentan en su excelente

blog Postpsiquiatría -donde regularmente fustigan la

promiscuidad existente entre la industria farmacéutica y la profesión médica- cómo durante los años ochenta la timidez se convirtió en una fobia social con su correspondiente fármaco. Millones de personas acabaron consumiendo un fármaco de dudosa eficacia y seguridad

Paxil, patentado por SmithKline (hoy GlaxoSmithKline), gracias a potentes campañas de márketing. Llama la atención las edades tempranas en las que se recetan estos productos. Otro trastorno estrella, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (

TDAH), condujo en Estados Unidos a una explosión del consumo del psicoestimulante metilfenidato (Ritalín), especialmente entre niños y adolescentes. En general, se estima que dos de cada tres niños estadounidenses consumen algún tipo de psicofármaco que induce cambios en el comportamiento. El sacrificio televisado del Dr. Conrad Murray,

condenado por el homicidio involuntario de Michael Jackson, o el de otros médicos en aras de la lucha contra el dopaje, escamotean todas estas cuestiones.

La sociedad productivista no admite que podamos ser dispersos, inquietos, o estar tristes. O mejor dicho, podemos siempre que ello nos espolee para que maximicemos nuestras potencialidades físicas y mentales. Es lo que logra el miedo o el sentimiento de culpa. De ahí que el consumo de fármacos de todo tipo suela extenderse más allá de lo que propiamente se consideran como patologías, dejando convenientemente a un lado riesgos, abusos y efectos secundarios que en cambio justifican la prohibición de otras sustancias. Pero como sucede con las drogas

malas,

el problema no es el producto en sí -como suelen denunciar los moralistas, tanto de derecha como de izquierdas- sino cómo se produce, cómo se comercializa y se apropian sus rentas, cómo se consume, con qué fines. Toda sociedad tiene su régimen de producción y consumo de narcóticos, estimulantes y fármacos diversos.

Libertarios de mercado como Milton Friedman, la revista The Economist o en nuestros lares Antonio Escohotado, favorables a la despenalización, pretenden hacernos creer que la libertad del capital es incompatible con el control policial, estatal o corporativo de nuestros cuerpos, que conciben como propiedad privada. Pero como he intentado describir, nada más lejos de la realidad. En el capitalismo los Estados desarrollaron, especialmente durante el período de hegemonía estadounidense, el régimen regulatorio más sofisticado que haya existido jamás, al tiempo que se ha generalizado y fomentado el uso de una enorme cantidad de sustancias tanto para hacer la guerra (el soldado moderno no se concibe sin el consumo abundante de drogas, desde las anfetaminas hasta los antidepresivos) como para la producción material o inmaterial.

La crisis hegemónica occidental está permitiendo una

reflexión más profunda sobre la

despenalización. En enero de 2012 se conmemora

un siglo del control internacional de la producción y tráfico de drogas, un buen momento para reclamar reformas fundamentales, aunque en Estados Unidos -origen de la represión internacional- sea año electoral. La lucha contra el mando financiero, contra la servidumbre laboral, por una sociedad más justa y democrática, pasa también por cambiar la forma en que nos relacionamos con las sustancias que nos afectan somática y psíquicamente, y por el modo en que organizamos socialmente su producción, su comercio y su consumo. Sin hipocresías.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Narcocapitalismo";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/narcocapitalismo";

a2a_config.locale = "es";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Narcocapitalismo";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/narcocapitalismo";

a2a_config.locale = "es";

Escrito por: Samuel.2011/12/25 18:56:12.852000 GMT+1

Etiquetas:

estados-unidos

psicoanálisis

drogas

psiquiatría

narcotráfico

industria-farmacéutica

medicina

richard-nixon

| Permalink

| Comentarios (5)

| Referencias (6)

Siguientes entradas

Entradas anteriores