2008/06/15 15:15:15.475000 GMT+2

¿Crisis política o de la política?

La denuncia del déficit democrático de la UE suele incluir lamentos sobre la ausencia de una genuina separación de poderes, la política de hechos consumados que pretende hacer pasar tratados constitucionales sin consultas ciudadanas o con referendos con las cartas marcadas, y el neoliberalismo que sirve de lingua franca para la mencionada tecnocracia.

Críticas totalmente fundadas. Lo curioso -o triste- es que el mismo escepticismo y espíritu crítico desaparezca en cuanto se trata de los Estados nacionales, cuyos representantes por cierto forman parte del Consejo. En Madrid, como en Dublín, Barcelona o Bruselas, las leyes se discuten preferentemente con los mandamases corporativos y los oligarcas locales. En España (o a otro nivel, en Canarias, en Cataluña) tampoco existe una separación real de poderes. Pero es que tampoco existe en Francia, en el Reino Unido o en Alemania. Y en Madrid, como en Bruselas, el neoliberalismo se codea con otras querencias conservadoras.

Tal vez sea la identificación cultural y lingüística la que favorezca esta ilusión óptica de cercanía. Pero no deja de ser eso, un espejismo. Nuestros representantes actúan a espaldas de los presuntamente representados, aquí o en Bruselas. La distancia mental y física de la entelequia Babel-Bruselas pone de manifiesto más fácilmente lo que ciertas anteojeras nos dificultan ver en nuestro terruño: la crisis de la representación, de la política profesional, partidaria y tecnocrática.

Ahora se discute el sentido del "No" irlandés al Tratado de Lisboa, aunque haya tantos votos como razones. Pero mientras unos insisten en que se trata de un No a una determinada concepción de Europa, otros subrayan que expresa sobre todo un No al establishment político irlandés. ¡Como si fueran cosas distintas!

Escrito por: Samuel.2008/06/15 15:15:15.475000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

irlanda

transnacionales

nacionalismo

democracia

| Permalink

| Comentarios (5)

| Referencias (0)

2008/06/14 11:35:56.348000 GMT+2

Tic, tac

¿Cuánto vale una hora de trabajo? ¿Mide lo mismo hoy que hace un siglo, en plena fase de consolidación del capitalismo industrial fordista?

En aquel período, la equivalencia de los productos derivaba del tiempo socialmente necesario para su producción. Pero hoy la actividad creadora de valor coincide cada vez menos con la unidad de tiempo y lugar en el interior de cada empresa.

Bajo el capitalismo cognitivo, la creciente hegemonía del trabajo inmaterial, que implica la actividad de toda la sociedad, más allá de la empresa o fábrica, dificulta una concepción de la productividad basada en fracciones de tiempo humano determinadas puestas a disposición de la empresa. No hay una proporción entre el "tiempo de trabajo" y el valor

producido. Una crisis de la medida, o del valor, que se ha ido generalizando poco a poco

Esto no quiere decir que el trabajo pierda importancia. Al contrario. Sólo que el modo de producción ha sufrido profundas modificaciones. Ahora el capital requiere una implicación activa del conocimiento y del tiempo de vida de los trabajadores para poder aprovechar las externalidades positivas de su interacción social. Es decir, una prestación total de la personalidad del trabajador que coincide a veces con su subordinación total (Emmanuel Rodríguez). En realidad, las empresas sólo "pagan" una parte de la cooperación social productiva, beneficiándose de externalidades que no figuran en los balances contables (de ahí toda la literatura sobre clusters, distritos empresariales, metrópolis productivas , etc.).

En el último número de primavera de la revista Multitudes, Antonio Negri y Carlo Vercellone lo expresan de esta manera: existe "un desfase flagrante entre el carácter cada vez más social de la producción, por un lado, y los mecanismos de formación de los salarios que siguen prisioneros de la herencia de las normas fordistas que hacen depender el acceso al ingreso del empleo. Este desfase ha contribuido fuertemente al estancamiento de los salarios reales y a la precarización de las condiciones de vida. Al mismo tiempo, asistimos a un descenso drástico del montante y de los beneficiarios de las prestaciones fundadas en derechos objetivos que resultan de la cotización social o de la ciudadanía. De lo que resulta un retorno hacia un Estado-Providencia residual que se rige por políticas centradas en categorías particulares y estigmatizadas de la población. En este marco, la prioridad que se da a prestaciones asistenciales de un montante muy débil y sometidas a una condicionalidad fuerte estructura la transición de un sistema de Welfare a un sistema de Workfare [N.del T.: régimen de coacción salarial]"

Esta concepción del trabajo desvaloriza las cualificaciones y competencias que se movilizan en la actividad laboral. Y deja un montón de trabajo sin cuantificar y por tanto sin remunerar. Para tener una idea de su valor, echen un vistazo a la bolsa.

Escrito por: Samuel.2008/06/14 11:35:56.348000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

directiva

fordismo

capitalismo

tiempo

trabajo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/06/04 10:32:56.963000 GMT+2

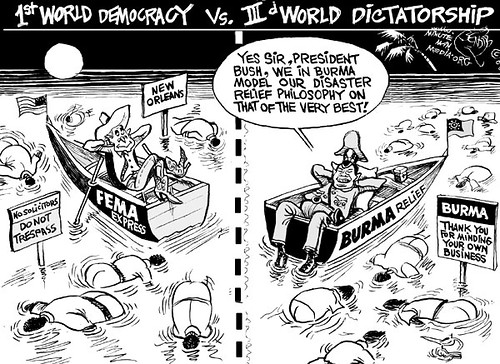

Parecidos razonables

Autor: Khalil Bendib

"Primera democracia del mundo versus dictadura del Tercer Mundo

General: ¡sí señor, presidente Bush, aquí en Birmania basamos nuestra filosofía de ayuda humanitaria en la de los mejores!"

Escrito por: Samuel.2008/06/04 10:32:56.963000 GMT+2

Etiquetas:

estados-unidos

katrina

birmania

nargis

myanmar

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2008/06/03 20:21:37.791000 GMT+2

Intercambio de experiencias

Las conclusiones del tercer informe periódico del Comité contra la Tortura de la ONU, publicadas el pasado 15 de mayo, volvieron a dejar en mal lugar al gobierno argelino, pese a la encendida intervención de su embajador.

Para los expertos del Comité, la lucha antiterrorista no puede justificar las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen denunciando desde 1992, año de aprobación de un estado de emergencia -que por definición supone la suspensión de elementos básicos del Estado de Derecho- que sigue vigente y que podría prolongarse indefinidamente (como Egipto, que vive bajo el estado de emergencia desde 1967, y que recientemente ha prorrogado su aplicación).

Mención especial merece la legislación antiterrorista. El Comité critica la definición vaga de terrorismo que recoge el Código Penal y que permite todo tipo de abusos, como los períodos de detención de 12 días (con frecuencia más), o el empleo habitual en los tribunales de confesiones producto de la tortura. El Comité se preocupa también por los centros de detención secretas del DRS (Departamento de Información y Seguridad), la práctica corriente de la tortura, las desapariciones forzadas y las masacres no investigadas ni sancionadas.

La publicación de este demoledor informe no impidió que pocos días después se reunieran en Argel los Jefes de Estado Mayor de las fuerzas terrestres de los países miembros de la iniciativa 5+5 Defensa, entre los que se encuentra España. Este tipo de reuniones permiten intercambiar experiencias sobre diversos asuntos y acordar estrategias comunes. En este caso, sobre el terrorismo. A nadie extraña ya que sean militares y no policías los que traten estas materias, pues el terrorista -según lo definen ellos- es, antes que nada, un enemigo. Que ahora el Ministro del Interior español ocupe momentáneamente el cargo de Ministro de Defensa tal vez anticipe un futuro no tan lejano.

Ah, a juzgar por lo que escriben y cómo lo escriben parecería que muchos periodistas españoles hubieran mantenido reuniones similares. Pero sobre propaganda.

Escrito por: Samuel.2008/06/03 20:21:37.791000 GMT+2

Etiquetas:

tortura

españa

argelia

terrorismo

egipto

onu

| Permalink

| Comentarios (12)

| Referencias (0)

2008/05/31 20:10:3.660000 GMT+2

Papeles

No deja de ser una triste ironía la coincidencia de los ataques xenófobos en Sudáfrica con la escalada represiva de la política migratoria europea. Y es que la historia europea de "los papeles", del sistema de permiso de trabajo y de residencia que da pie a la distinción de "legales" e "ilegales", debe mucho a la experiencia sudafricana. Tampoco es casualidad que el principal centro de acumulación capitalista en África haya sido precisamente aquel que logró imponer -no sin problemas- un sistema reforzado de control de la movilidad de los migrantes internos y externos, gracias a un Estado relativamente fuerte, sin equivalente en otros países del África negra.

El apartheid fue la respuesta del capitalismo industrial impulsado por las elites blancas de origen británico y holandés a la resistencia y defección de las poblaciones negroafricanas frente al trabajo forzado y al fracaso de la alternativa migratoria -en régimen de servidumbre- de blancos, malayos e indios. No obedeció a un racismo supuestamente innato entre los afrikaners -frente al liberalismo británico, mito que ha perdurado hasta hoy-, sino más bien el racismo fue el producto de la necesidad capitalista de aprovisionarse de mano de obra de forma constante y regular. Este aspecto explica también la móvil frontera sudafricana y las largas marchas bóer del siglo XIX (durante mucho tiempo coexistieron dominios coloniales con territorios controlados por los autóctonos). En este punto no hubo en el fondo grandes diferencias entre afrikaners y anglosajones: el objetivo fue siempre obligar a los negros africanos a trabajar en el campo, en las minas o en la industria.

El pass simbolizó este control, formó parte esencial de la legislación del apartheid y le precedió. Aunque suele situarse el inicio del apartheid en 1949 (año en que se aprueba la ley que prohibía los matrimonios mixtos), la aplicación de "papeles", "pass" o "pasaportes" interiores para controlar la mano de obra dependiente data de mucho antes.

Ya en 1760 los esclavos fueron obligados a llevar consigo un documento firmado por sus maestros cada vez que se desplazaban de una propiedad rural a otra, o cuando pasaban de una propiedad rural a otra urbana. Este documento vinculaba al esclavo con su propietario. Coincidiendo con el fin de la trata esclavista, en 1809 el gobernador de El Cabo promulga el Código Caledon que extendía a los Khoikhois y a los Sans -población negra libre-, luego denominados Khoisans, la obligación de llevar el pass cuando se desplazaban de un distrito a otro. Esta obligación estaba relacionada con otra: la de tener un contrato de trabajo dependiente temporal. De este modo, los británicos intentaban crear un mercado de trabajo semi-forzado.

La dificultad de aplicación de este régimen crecientemente represivo -penalización de la ruptura del contrato, represión del vagabundeo- llevó a su modificación en 1828. Si por un lado se suavizó el control de la movilidad (aunque ligado a la arbitrariedad de los poderes públicos), por otro se extendió la obligatoriedad del trabajo dependiente a todos los negroafricanos. Los Khoisans mejoraban su situación (obteniendo un trato más favorable en la concesión de los pass), pero empeoraba la de los Xhosa Nguni de Ciskei y Transkei.

A partir de la década de 1870, el boom minero -de diamante primero, del oro después- llevó a cambiar de nuevo el régimen de pass en El Cabo, distinguiendo entre Native citizens y Native foreigners. Casi todos los africanos negros quedaban sujetos a un contrato obligatorio de trabajo de cinco años que les servía de pass, al término del cual podían llegar a obtener el estatuto de Native citizen. Muchos de los africanos procedían de los territorios de las actuales Mozambique, Lesotho y Botswana. Un sistema de "gestión de flujos", como se diría ahora, que anticipaba el sistema europeo de permisos de trabajo y residencia del siglo XX. Por su parte, los Estados bóer de Orange y Transvaal -más débiles- implantaron sin éxito la residencia obligatoria de los nuevos inmigrantes en un centro administrativo, donde debían permanecer hasta la conclusión de un contrato legal.

La concentración de la propiedad minera (De Beers) y la lucha contra el contrabando de diamantes en un contexto de proletarización de los pequeños propietarios blancos de propiedades mineras y agrícolas llevó a inventar la barrera de color (colour bar): separación entre blancos y negros en el centro de trabajo y reclusión de los africanos en campos (compounds) donde residían durante la ejecución de su contrato, inspirados en el modelo de las colonias penitenciarias. La barrera racial buscaba también compensar la degradación del estatus de los trabajadores dependientes blancos. Para facilitar este proceso se trató de bloquear las vías de fuga del trabajo servil: restricción del acceso a la propiedad de la tierra, pérdida del derecho de voto de los africanos que ocupaban tierras comunales (1887), incremento de la barrera censitaria para tener derecho de voto (Franchise and Ballot Act, 1892).

Se trataba de conseguir un grupo asalariado estable, privilegiado con respecto a la gran mayoría de los trabajadores dependientes. En 1910, al federarse las provincias del Cabo, Natal, Orange y Transvaal en la Unión Sudafricana, los negros fueron privados del derecho al voto y a la propiedad de la tierra. La legislación segregacionista se multiplica a partir de 1910, antes del primer gobierno del Partido Nacionalista afrikáner (1924): institucionalización de la barrera de color y del control de las migraciones internas para bloquear la movilidad social ascendente de los negros (1911), reforma agraria favorable a los blancos (1912-13), segregación urbana (muchos evitaban las minas migrando a los centros urbanos), generalización del sistema de pass.

Todo lo que he mencionado corresponde a procesos que acaecieron con anterioridad a la implantación del apartheid, que también se produjo de esa manera, poco a poco, ley tras ley, siempre en reacción al rechazo de quienes buscaron sustraerse al dominio. En una perspectiva histórica larga, la institucionalización del racismo fue relativamente tardía. De distinguir entre Nguni, Fingo, Zulúes y Khoisans se pasó a hablar simplemente de Negros.

En esas estamos hoy. Fabricando negros. Y perdiendo los papeles.

Escrito por: Samuel.2008/05/31 20:10:3.660000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

papeles

apartheid

sudáfrica

migraciones

pass

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (1)

2008/05/23 09:43:2.129000 GMT+2

Mirando a América

La victoria de Fernando Lugo en Paraguay es el último episodio de los cambios que se han producido en tierras americanas y que han puesto fin a la etapa del consenso de Washington, con el permiso de unos Estados Unidos empantanados en las guerras de Iraq y de Afganistán. Victorias a veces precarias: en Paraguay el fenómeno Lugo, pese a nacer en los movimientos campesinos, necesitó para ganar del apoyo de un partido neoliberal como el PLRA y posiblemente de alianzas parlamentarias con el ex general golpista Lino Oviedo; y en Bolivia el gobierno de Evo se encuentra hoy a la defensiva frente a la oligarquía cruceña y sus apoyos internacionales, empeñados en una estrategia opositora "a la venezolana".

Podemos preguntarnos, como lo hace Immanuel Wallerstein, "¿qué tan a la izquierda se ha movido América Latina?". ¿Qué significa esto? "Lo que significa es que el punto medio de la política latinoamericana, el locus del “centro”, se ha movido considerablemente a la izquierda de donde estaba hace apenas diez años".

Frente a la mediocridad europea, cuyo "centro" se ha movido en cambio considerablemente a la derecha, no resulta difícil admirar la efervescencia política americana. Sin embargo, si obviamos las singularidades del continente corremos el riesgo de idealizar fenómenos cuya complejidad política nos cuesta valorar.

Una posición de cautela es la que sigue, por ejemplo, el periodista francés Marc Saint Upéry -quien vive desde hace años en Quito, Ecuador- en su recomendable descripción de los recientes cambios políticos que se han producido en la región (ver "Le rêve de Bolivar", 2007, éd. La Découverte). Aunque reconoce los actores sociales emergentes, las transformaciones políticas que se están produciendo y las oportunidades que se han abierto con ellas, se muestra precavido con respecto a la profundidad de los cambios en curso, diferenciando entre la retórica y las realidades sociales, políticas y económicas existentes. Sobre todo, es muy escéptico con las potencialidades de los movimientos populares latinoamericanos (muy influenciado por la experiencia ecuatoriana y de forma más general por su inspiración socialdemócrata).

Esta otra manera de mirar a América, de la que desconfía Saint-Upéry, esto es, desde el prisma de los movimientos de contestación y de resistencia y desde las categorías que han ido forjando, me parece más interesante. Por eso me extenderé más en esta perspectiva, menos habitual en el viejo continente. De nuevo, un texto algo largo para la web, sólo apto quien tenga interés en esta materia.

En todos los países donde se ha producido los vuelcos políticos más espectaculares los cambios electorales han venido precedidos de una acumulación fuerte de movilizaciones populares. En muchos casos el deseo de cambio ha traído consigo intentos de refundación constitucional del Estado, con frecuencia considerado una herencia colonial que marginaba a amplios sectores de la población, y especialmente a los pueblos originarios o indígenas o de descendencia africana. No puede entenderse la débil implantación y la frágil legitimidad del Estado de tipo europeo en América Latina sólo mediante las habituales críticas a la corrupción de sus clases dominantes, la ausencia de clases medias, o la falta de educación de los grupos empobrecidos. Toda tesis sobre Estados fallidos es una tesis hecha desde y para el Estado, elaborada desde los grupos sociales dominantes.

Esto no quiere decir que sólo quepa pensar en una relación puramente dialéctica. Los movimientos no han desaparecido con las nuevas gobernabilidades, sino que entran en una nueva fase de relaciones con el Estado -y hasta de implicación en el mismo-, a menudo difíciles, contradictorias y ambiguas, transformándose en el camino. No obstante, algunos sedimentos se han ido depositando.

Según Raúl Zibechi, que lleva tiempo estudiando e implicándose los movimientos latinoamericanos, cuatro corrientes culturales y políticas de resistencia específicamente americanas se encuentran y se entrecruzan en la base de los movimientos de las últimas décadas, desde el Partido de los Trabajadores a los piqueteros argentinos. Dejo a un lado herencias europeas como la del cristianismo, el nacionalismo o el marxismo, que son reinterpretados o apropiados.

En primer lugar, las comunidades eclesiales de base vinculadas a la teología de la liberación. Si esta última es una corriente de pensamiento nacida en América latina, las comunidades de base constituyen el movimiento. Las comunidades tendrán una enorme importancia en Brasil y una presencia fundamental en las comunidades indígenas de Chiapas o de Ecuador.

En segundo lugar, las cosmovisiones indias. O dicho de otro modo, las culturas de los pueblos originarios que han ido evolucionando con las luchas y el contacto con el mundo europeo, pero que mantienen significativos elementos de continuidad, principalmente su concepción de la comunidad y el territorio.

En tercer lugar, la educación popular: corriente de acción y reflexión fundada por Paolo Freire, que concibe una educación vinculada a los sectores populares en la que se modifica la relación entre docente y alumnos. Esta corriente tiene antecedentes en la región (como Simón Rodríguez en Venezuela). Su influencia ha sido tal que hoy la educación es un componente de primer orden en los movimientos. La educación popular se esfuerza por desarrollar una relación diferente entre dirigentes y dirigidos, entre el que da órdenes y las acepta. El subcomandante Marcos llega a Chiapas a principios de los años ochenta como educador popular de las comunidades indígenas.

En cuarto lugar, el "guevarismo", que trata de identificar un compromiso firme de vida militante. Supone un posicionamiento ético, de compromiso, antes que una corriente ideológica, no vinculado necesariamente a la cuestión de la lucha armada, menos aún después del zapatismo. Este representó, en palabras del argentino Luis Mattini, "una vuelta total, como si le quitara al guevarismo la idea de la toma del poder, rescatando sólo lo esencial del guevarismo: la lucha, el compromiso, las ideas de emancipación, que implican fomentar cómo la gente va cambiando la sociedad sin tomar el poder”.

Zibechi sostiene que los movimientos americanos, pese a su diversidad, comparten estas sedimentaciones y una serie de rasgos comunes. Uno de ellos es la territorialidad: la apropiación de espacios físicos conquistados o recuperados frente a la desterritorialización productiva del capital. El arraigo territorial lo comparten movimientos campesinos como el de los Sin Tierra, urbanos como el de los desocupados que crean asentamientos en las periferias de las grandes ciudades, e indios (en cuanto tales y no en cuanto campesinos u obreros). El territorio -que excede la fábrica y el latifundio tradicionales- permite el desarrollo de comunidad, pero tanto uno como el otro son concebidos de manera diferente a la nación europea.

En relación con este aspecto, otra característica común es la búsqueda de autonomía material y simbólica, frente al Estado y los partidos políticos. Esto es más evidente en unos movimientos que en otros. La autonomía es muy fuerte en el zapatismo, también en los movimientos indígenas bolivianos, tal vez por la relevancia de la defensa y renovación de la identidad y cultura propias. Este deseo de autonomía quizás explique la importancia de la educación en el seno de estos movimientos, esto es, "la capacidad para formar sus propios intelectuales", y también sus propias categorías, conceptos y formas de expresión. Finalmente, la irrupción de las mujeres, no sin problemas, tanto en el campo como en la ciudad, en los Andes bolivianos o en los movimientos piqueteros.

Es esta una caracterización muy general e incompleta de los aspectos novedosos de las fuerzas populares que acabaron modificando el mapa político americano. De todos ellos, para Zibechi la territorialidad de los movimientos es el más decisivo. Y se perfila con fuerza a partir, precisamente, de 1968. En un reciente artículo describe lo que parece constituir una diferencia fundamental con los movimientos sociales europeos.

"Postulo que en América Latina el rasgo diferenciador del 68 es la apertura hacia la territorialización de los sujetos: indios, campesinos y sectores populares urbanos. Sin embargo, la lógica del territorio es bien diferente de la del movimiento social. Mientras éste actúa en función de demandas al Estado, aquel es "un espacio de vida" (B. Mançano Fernandes), caracterizado por la capacidad de producir y reproducir la vida cotidiana de sus miembros, de modo integral, en una totalidad no unificada sino diversa y heterogénea. El territorio tiene una lógica autocentrada: aunque formula demandas hacia el Estado no se organiza con ese objetivo."

"Mientras para el movimiento social lo central son las formas de organización, los objetivos y la construcción de identidades, para los "territorios de la emancipación" lo decisivo son las relaciones sociales que se construyen sobre la reapropiación de la tierra y de los medios de producción. No para producir mercancías sino valores de uso comunitarios, porque esas relaciones sociales no son capitalistas. Mientras el movimiento social triunfa cuando consigue sus demandas, los territorios triunfan al consolidarse cada día y expandirse, haciendo de esas islas rodeadas de capitalismo "no un refugio para la autosatisfacción, sino una barca para encontrarse con otra isla y con otra y con otra ...", como ha señalado Marcos."

Para Saint-Upéry, esta es una visión "angelical y consoladora" de los movimientos, concebidos como "contra-sociedad ajena a todas las perversiones jerárquicas y competitivas del sistema imperante". Me parece una crítica injusta, pues Zibechi asume perfectamente las carencias y perversiones jerárquicas y competitivas existentes en cualquier movimiento y el hecho de que no existe un "afuera" del sistema en el que los movimientos puedan desenvolverse sin "contaminarse". Sólo que es la práctica la que trata la problemática de la organización democrática y de la cuestión institucional, sin soluciones predeterminadas y sin garantías de final feliz. Parte del malentendido se debe a que la visión de Saint-Upéry bebe más de la concepción europea de "movimiento social", mientras que Zibechi caracteriza a los movimientos de una manera más amplia, menos limitada a lo que solemos entender como movimientos organizados.

La de Zibechi y Saint-Upéry son perspectivas diferentes sobre una misma cuestión. Ambas son militantes, pero el periodista uruguayo rechaza de forma consciente la toma de distancia que realiza el periodista francés con respecto a su objeto de estudio y la concepción de lo político como una esfera separada de lo social. Un debate sobre la democracia que sigue abierto, en lo teórico como en la vida real, allá como acá.

Escrito por: Samuel.2008/05/23 09:43:2.129000 GMT+2

Etiquetas:

wallerstein

1968

saint-upery

zibechi

movimientos-sociales

mattini

américa-latina

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2008/05/16 19:52:36.405000 GMT+2

Dosta!

Vuelven los pogromos, esa innoble tradición europea. A las detenciones masivas y arbitrarias por parte de la policía italiana -a la vanguardia de la represión, recuerden Génova en 2001- se une el ataque a campamentos gitanos por parte de vecinos de Ponticelli, Nápoles, alentados por los fascistas del gobierno. Pobres contra pobres.

Hace bien la vicepresidenta española en tachar de xenófoba la política italiana de inmigración. Si fuera consecuente, daría el siguiente paso: promover en el Consejo de Ministros de la Unión Europea la aplicación del artículo 7 del Tratado de Roma, que establece que el Consejo "podrá constatar la existencia de una violación grave y persistente" de los derechos humanos y las libertades fundamentales en un Estado miembro. Dicha constatación permitiría la suspensión de determinados derechos del Estado italiano en la UE. Así se hizo con Austria en 2000 ante la simple constatación del "riesgo" de violación grave. Ocho años no pasan en balde, y lo que entonces se temía hoy es moneda corriente en toda la Unión Europea.

Pero sería como pedir peras al olmo. La legislación española de extranjería -y su práctica- no difiere tanto de la italiana, de ahí que algún político italiano haya acusado al gobierno español de doble rasero. "Nosotros no tenemos a la Guardia Civil que dispara contra los inmigrantes, como ocurrió en el año 2005 en Ceuta", recuerda Riccardo Bruno, del minoritario Partido Republicano.

La operación policial italiana se ha realizado para la televisión. Esto explica su espectacularidad. Más de 383 personas han sido detenidas en nueve regiones con las más variadas excusas. Un solo golpe de efecto nos muestra en toda su crudeza la diversidad de situaciones jurídicas, en función de la nacionalidad de origen, que produce la política migratoria europea: detenciones, retenciones en centros para extranjeros, expulsiones. Todos ellos comparten, eso sí, su condición de sin-derechos.

En el imaginario racista italiano de las últimas horas, destacan los gitanos o romaníes de origen rumano. Pocos recuerdan que más de la cuarta parte de los gitanos europeos fueron asesinados durante el Holocausto nazi. Su renovada condición de chivo expiatorio debería cubrir a todos los gobiernos europeos de vergüenza.

La policía nazi reúne familias romani (gitanas) de Viena para su deportación a Polonia. Austria, septiembre-diciembre de 1939. Fuente: Dokumentationsarchiv des Oesterreichischen Widerstandes

Precisamente, una de las campañas de concienciación del Consejo de Europa -en colaboración con la Comisión Europea- promueve el respeto a los gitanos, rom o romaníes. Se denomina Dosta!, que en romaní significa "¡Basta!". La campaña se limita a Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia y la "ex república yugoslava de Macedonia". Irónicamente, Italia cofinancia dicha campaña. Tiene guasa que el gobierno de Berlusconi dé lecciones a los albaneses sobre cómo tratar a los gitanos, mientras expulsa a gitanos y albaneses.

Escrito por: Samuel.2008/05/16 19:52:36.405000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

italia

fascismo

migraciones

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)

2008/05/14 11:28:10.343000 GMT+2

Descolonízame

La piedra de toque de la creencia en la superioridad innata de la cultura paneuropea es el concepto mismo de desarrollo. La unidad de medida de toda sociedad posible es el capitalismo occidental, por lo que el devenir político de todas las sociedades humanas debe limitarse a un esfuerzo de Sísifo por dejar de ser como son y por querer transformar las respectivas estructuras políticas, económicas y sociales en la búsqueda de la alquimia del crecimiento ilimitado y del "buen gobierno" que permita aquél.

Esta manera de pensar está más arraigada entre nosotros de lo que parece a primera vista. El Otro africano, indígena, árabe, mestizo, etc. podrá expresarse mediante formas edulcoradas de un folklore apto para todos los públicos, en mercancías como la World Music o en paquetes turísticos, de aventura o tipo Club Med. El límite de esta "otredad" es nuestro consumo. Lo híbrido y lo mestizo podrá celebrarse en los altares de la cultura pop. Pero en cuanto se manifiesta en el ámbito de una organización política y económica autónoma, se disparan las alarmas.

Y últimamente en los medios abundan estos mensajes alarmistas, síntomas de un profundo malestar y de cómo perdura la mentalidad colonial. El universalismo europeo está en crisis, y muchos no están dispuestos a admitir que otras trayectorias societarias y culturales sean capaces de universalidad y de modernizaciones alternativas.

Una estrategia típica -ya bastante vieja- para denigrar lo de los demás es referirse a las diversas situaciones de dominio patriarcal existente en no pocos países para negar a sus sociedades su capacidad de autogobierno. La cuestión no es relativizar o condenar determinadas prácticas o costumbres. Lo que habría que preguntarse es hasta qué punto resulta legítimo tomar la parte por el todo para sentenciar que una determinada forma social resulta incapacitada per se para el cambio y la emancipación desde sus propios códigos y la libre reformulación de los códigos ajenos.

Un ejemplo de ello es el caso boliviano, a propósito del enfrentamiento del gobierno de Evo Morales con la oligarquía cruceña. ¿Cuántos artículos se han publicado últimamente alertando de los peligros del denominado indigenismo? Miguel Angel Bastenier en El País advierte que la plurinacionalidad que propone La Paz "no se constituiría, sin embargo, como protección de los derechos de una minoría -la población blanco-criolla, concentrada en Santa Cruz y tres departamentos más del oriente- sino como expresión de un segundo ordenamiento jurídico basado en la legislación ancestral indígena, que vendría a superponerse, confundirse o imponerse -no se sabe bien- al sistema liberal democrático de tipo occidental."

Dejemos a un lado la victimización de quienes aún hoy controlan el país. Lo interesante es constatar cómo el autor asume sin problemas que el "sistema liberal democrático de tipo occidental" es el único sistema político aceptable y posible. Todo lo que se desmarque del mismo por la vía exótica serán desviaciones o perversiones, el retorno de tradiciones que nosotros hemos decidido que hace tiempo debían haberse extinguido y que por su naturaleza corresponden a identidades cerradas, estáticas y arcaizantes. Nada que ver con la "sociedad abierta" liberal (aunque precise de alambradas, videovigilancia y campos de concentración).

En esta línea, Carlos Nadal se lamenta en La Vanguardia: "¿Qué Estado puede conciliar dos marcos legales de tan opuesto contenido jurídico político, uno que prima fundamentos raciales y otro que invoca la igualdad de derechos y deberes de la ciudadanía?" Podría uno pensar que el primero se refiere al modelo criollo y el segundo al propuesto por los movimientos sociales indígenas. Pero no, Nadal piensa exactamente al revés. ¡El racista es el indio! Más tarde nos aclara cuáles son sus fantasmas: "¿Es aceptable, viable el reconocimiento de soberanías dobles territoriales, étnicas, culturales y religiosas? No es un capricho preguntárselo en la Europa de catalanes, vascos y gallegos, flamencos y valones, escoceses y galeses, serbios y kosovares, italianos septentrionales, centrales y meridionales, georgianos y abjazos, rusos y chechenos o daguestaníes, ingushes y otros pueblos de la Rusia caucásica, azeríes y armenios. Pero al mimo tiempo -no se olvide- de inmigrantes árabes, indios, pakistaníes, turcos, chinos y africanos subsaharianos. Musulmanes muchos de ellos. Y con una fuerte identidad colectiva."

O es el Uno o es el Otro, según el viejo dualismo occidental. Como si no hubiera conexiones, puntos en común entre personas y sociedades que comparten una misma condición humana. El artículo ocho de la controvertida constitución boliviana contamina tan noble invento europeo con expresiones cholas, bárbaras para algunos pero sencillas y hermosas:

"El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)." El segundo párrafo describe una serie de valores que debe sustentar al nuevo Estado, y concluye: "...para vivir bien."

Una apología de la vida buena no muy diferente a la que en el viejo continente iniciaron algunos filósofos helenos hace unos cuantos siglos. Una vida buena que permite comunidad entre iguales, frente a la competitiva vida mejor que exige ganadores y perdedores. El suma qamaña andino nos devuelve memorias de otros occidentes, de trayectorias paganas y panteístas enterradas en nombre de un Dios y luego de una Nación única, arrogante y conquistadora.

Escrito por: Samuel.2008/05/14 11:28:10.343000 GMT+2

Etiquetas:

desarrollo

bolivia

universalismo-europeo

descolonización

indígenas

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2008/05/09 15:34:48.490000 GMT+2

Coitus interruptus

El pasado miércoles 7 de mayo el Comité de Representantes Permanentes no logró cerrar un acuerdo en torno a la "directiva de la vergüenza". Al mismo tiempo, un seminario celebrado en el Parlamento Europeo mostró las divisiones existentes.

La discusión continuará la semana que viene, y en el Parlamento Europeo en junio. Para que se apruebe la directiva en primera lectura basta obtener la mayoría cualificada en el Consejo y una mayoría simple en el Parlamento Europeo. Si no se cierra un acuerdo ahora el procedimiento de codecisión podría demorarse uno o dos años más, de ahí las prisas.

Manifestación del 7 de mayo. Place Luxembourg, Bruselas, frente al Parlamento Europeo.

Se habla poco de aspectos importantes, como la posibilidad de expulsar a personas a países por los que hayan transitado, aunque no se trate de sus países de origen, como Libia o Marruecos. La prensa ha aireado sobre todo la discusión en torno al período máximo de detención de los inmigrantes "en situación irregular" a la espera de ser deportados. En este tipo de negociaciones, el diablo está en los detalles: ¿qué será mejor, 6 meses, 18 meses? ¿Los dejamos presos por tiempo indefinido, que nunca se sabe cuánto puede tardar el papeleo? ¿Se deja que cada Estado decida en este punto? ¿Quién da más, en la subasta de la dignidad?

Cuanto más se centra el debate en el grado, en la modulación de la represión, más nos olvidamos de discutir lo esencial, que es la represión misma. Más nos alejamos de la decisiva cuestión de la creación de estatutos jurídicos diferenciados que permite el vigente sistema de permisos de trabajo y de residencia. Y así llegamos al cinismo que correctamente aprecia Soledad Gallego-Díaz en su columna de hoy. ¡Mejor dejarlo así, que de esta manera "garantizamos" más derechos que lo que pretenden holandeses, británicos, italianos o malteses! O a declaraciones vomitivas como la pronunciada por el ministro del interior Rubalcaba: "Si somos laxos con la inmigración ilegal la avalancha no hay quien la pare", frase que podía haberla pronunciado cualquier Geert Wilders.

Los medios insisten: toca ponerse duro en tiempo de crisis económica. Con las nuevas "clases peligrosas", por supuesto. ¿De verdad? Como si la política consistiera en seguir un manual no escrito pero recordado de forma recurrente por expertos y periodistas. La moneda no, ¡ni tocarla! Nada de devaluaciones, nada de poner puertas al capital. La válvula de escape de nuestras prefabricadas ansiedades en estos tiempos de cólera está ahí, disponible, maleable, controlable. Otra cosa es que se dejen.

Manifestación del 7 de mayo. Poca gente (unas 300 personas), pero animada bajo el sol. El Parlamento Europeo, al fondo.

Escrito por: Samuel.2008/05/09 15:34:48.490000 GMT+2

Etiquetas:

migraciones

rubalcaba

directiva

movimientos-sociales

parlamento-europeo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/05/07 10:10:44.168000 GMT+2

No al encierro y expulsión de inmigrantes

Iturri me recuerda en su blog la controvertida "directiva de la vergüenza", o "directiva de retorno", sobre la que ya escribí algo en su momento. Propuesta en 2005 por el dimitido Frattini, lleva tres años discutiéndose. El pasado día 23 de abril la presidencia eslovena anunció que se había alcanzado un acuerdo político entre el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para garantizar la aprobación de este último organismo. Sin embargo, portavoces del grupo socialista en el PE pronto desmintieron que estuvieran de acuerdo con todos los puntos de la norma. Parece que hay bastante división entre los europarlamentarios en cuestiones como el prolongado período de detención que prevé la directiva.

Hoy se reúne en Bruselas el Parlamento Europeo en sesión plenaria. Tal vez sea esta la razón por la que la manifestación que diversas organizaciones europeas han convocado para oponerse a esta directiva tenga lugar en la Plaza Luxemburgo, frente al Parlamento. Pero parece que no es en el PE, sino en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (Coreper), donde hoy los embajadores de los Estados miembros debatirán este asunto. Se espera que se apruebe por mayoría cualificada, probablemente con el apoyo de España. Así que quizás hubiera sido más conveniente celebrar la manifestación en Shumann, frente a la sede del Consejo, como estaba prevista en un principio. Claro que es en el Parlamento Europeo donde parece haber más divisiones, y es ahí donde se votará el texto en la sesión del 4-5 de junio.

En fin, dejo el llamamiento que hace una de ellas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), donde sintetiza lo que está en juego con esta directiva.

---------------------------------------------------------

NO A LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA

Esta Directiva prevé el retorno forzado de los extranjeros en situación irregular en el territorio europeo. Denominada como “Directiva de la Vergüenza” ha sido denunciada por más de 30.000 ciudadanos europeos que se han movilizado en su contra, además de 906 organizaciones y 368 responsables políticos.

En efecto, este proyecto de Directiva, en continuidad de las políticas europeas de extranjería únicamente orientadas hacia aspectos represivos, oficializa la desaparición de los principios fundamentales de las personas.

Esta Directiva es escandalosa por varias razones:

- Prevé un encierro de los extranjeros en situación irregular de entre 6 y 18 meses.

Lo que significa que aumenta la duración de internamiento, que es actualmente de 40 días en España, hasta al menos 6 meses. Puede prolongarse 12 meses en total en caso de obstrucción en el curso del procedimiento de expulsión, por lo tanto son 18 meses en total.

- Prevé una prohibición de entrada en territorio europeo de 5 años para las personas expulsadas, lo que equivale a criminalizar y excluir a estas personas

- Los menores ya no se beneficiarán de la protección que les es, hasta ahora, concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño, que todos los Estados de la Unión han firmado.

De hecho, los menores no acompañados (MENA) podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos, en violación del principio fundamental del interés superior del niño.

Esta Directiva Retorno significa pues una verdadera regresión en cuanto a la protección de los Derechos fundamentales de los migrantes en situación irregular, que son pura y simplemente criminalizados.

En vista de estas violaciones manifiestas de los Derechos Humanos y del espíritu represivo que preside la elaboración de esta propuesta de Directiva, pedimos pues a los euro-diputados, y en particular a los diputados españoles, rechacen este proyecto de Directiva.

En este sentido, se entregará mañana la petición “No a la Directiva la vergüenza” firmada por 32.679 signatarios (ver www.directivedelahonte.org) al Presidente del Parlamento Europeo.

Con esta movilización, queremos expresar nuestras inquietud por el desarrollo actual de las políticas de la Unión Europea y pedimos al Parlamento Europeo y a los Estados miembros tengan en cuenta los principios que enuncian en su Carta para no incurrir en una regresión tan grave del Derecho Comunitario.

En efecto, el claro objetivo de esta Directiva consiste en sistematizar el encierro y la expulsión de los extranjeros no deseados en su territorio, y de armonizar las condiciones de la represión a nivel europeo. Esta Directiva, si fuese adoptada, se impondría a los Estados miembros de la UE, quiénes deberían transferirla y aplicarla en su Derecho nacional en virtud de la jerarquía de las normas,

La plataforma de ONGs que hemos denunciado el espíritu y la letra de esta directiva queremos llamar la atención particularmente sobre estos puntos:

La Comisión de las Libertades propone que la detención de los indocumentados pueda prolongarse hasta 18 meses cuando el extranjero no coopere, cuando haya dificultades para obtener los documentos de viaje, o cuando éste representa una amenaza para el orden público.

Ahora bien, se sabe por experiencia que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los 10 primeros días de su detención, entonces está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones, sino que aumenta el sufrimiento del retenido, los costes de estancia para los contribuyentes, y sólo tiene por objetivo castigar y controlar a los extranjeros.

Este proyecto es todavía más preocupante al prever un alargamiento de la duración de retención en los CIEs de 40 días hasta un año y medio, cuando estas infraestructuras españolas acaban de ser duramente denunciadas por las Instituciones europeas por tener las condiciones más deplorables de toda la UE

Concretamente, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y de Interior del Parlamento Europeo ha denunciado, en un Informe Publico de marzo del 2008, a España por retener o detener a los inmigrantes indocumentados en las condiciones las más deplorables de toda la Unión Europea.

Ø Ver Informe STEPS por el Parlamento Europeo (es): http://www.cimade.org/uploads/File/admin/rapport_Espagne.pdf

Tras la laboriosa visita a cinco Centros de Internamiento (Fuerteventura, Madrid, Barcelona, Málaga y Algeciras), la citada Comisión en su informe concluye que el Estado Español vulnera gravemente los derechos fundamentales de los extranjeros que por estar en situación administrativa irregular, se encuentran literalmente detenidos en centros de internamiento de carácter penitenciario, en condiciones lamentables y sin que se pueda ejercer ningún control externo sobre la gestión de dichos centros.

La sociedad civil, una vez más, se moviliza a nivel europeo en contra de estas violaciones manifiestas de los Derechos fundamentales de las personas. Numerosas manifestaciones tuvieron lugar en Europa, y especialmente en España (véase CIE Aluche Madrid) para reclamar el cierre de los centros de internamiento (CIEs) y para exigir el respeto de los derechos fundamentales de los migrantes.

Escrito por: Samuel.2008/05/07 10:10:44.168000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

directiva

migrantes

consejo

parlamento-europeo

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)