2008/07/23 13:14:46.572000 GMT+2

Hay villanos y villanos. Y Radovan Karadžić es un malo muy folletinesco, en la mejor tradición europea del mastermind, del cattivo maestro o, como se dice ahora, del autor intelectual.

Pocas cosas tan espeluznantes como un psiquiatra maestro del disfraz y del engaño, capaz de manipular la mente de las masas para que cometan todo tipo de atrocidades en una época oscura y caótica. Como a Mladic, un bruto que no opuso mucha resistencia. El hecho de que no frunza el ceño como Rudolf Klein-Rogge no le hace menos inquietante. Si parece tan buen tipo, ¿no estará influyendo todavía hoy en nuestras frágiles mentes, desde la celda donde espera a que le tramiten un billete para La Haya?

Al fin y al cabo estuvo desaparecido durante trece años, dando gato por liebre a todos, incluyendo a las tropas de la OTAN que durante un tiempo, al menos en la era post-Dayton y antes de la inauguración del nuevo orden internacional en 1999, supieron donde se encontraba pero no movieron un dedo para detenerlo. Pobres, seguro que también fueron manipulados. Y en los últimos meses no se hablaba de otro que de Mladic, de Karadžić no quedaba sino un nebuloso recuerdo.

En La Haya habrá que tenerlo bien vigilado. No vaya a ser que le dé por suicidarse, o por decir que en realidad el cerebro era Slobodan Milosevic, sería demasiado fácil. Y si redacta algún testamento o un poemario, deberá pasar por mil filtros. Ya en la página web de su heterónimo zen Dragan Dabic Karadžić nos muestra sus 10 proverbios chinos (¿acertijos?) preferidos. Uno de ellos dice que un sabio toma sus propias decisiones, un ignorante sigue a la opinión pública. Obi Wan no lo hubiera dicho mejor, sólo que Karadžić estuvo claramente en el lado oscuro, difundiendo el terror como aplicado discípulo de los grandes maestros. Pero el último proverbio es realmente turbador:

The one who gives up his own, should dig two graves

Que podría traducirse como Quien se abandona a sí mismo/se rinde, debería cavar dos tumbas. Versión libre del original (si nos fiamos del Wikipedia) cuando te embarques en un viaje de venganza, cava dos tumbas. Haya querido rendirse o vengarse, lo cierto es que cavó no dos, sino miles de tumbas. O más bien fueron otros los que cavaron bajo su influjo maléfico. Sin saber lo que hacían, claro.

** Actualización ** Parece que, efectivamente, el sitio web www.dragandabic.com es tan falso como el personaje que inventó Karadjic. Un hoax en toda regla. Parece que el juego de espejos y de engaños puede extenderse hasta el infinito...

Escrito por: Samuel.2008/07/23 13:14:46.572000 GMT+2

Etiquetas:

serbia

bosnia-herzegovina

karadzic

| Permalink

| Comentarios (8)

| Referencias (0)

2008/07/21 07:38:40.626000 GMT+2

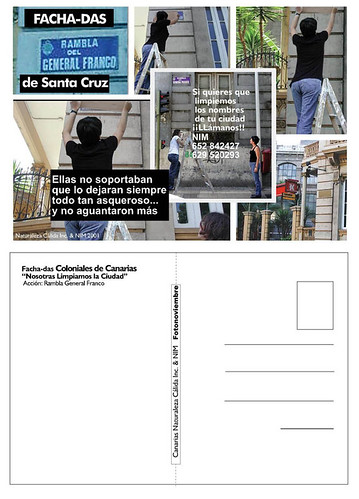

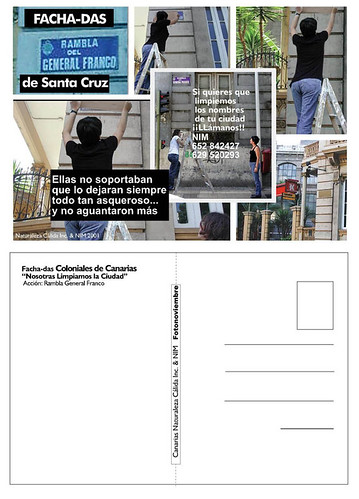

El ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a

aplazar el cambio de nombre de las calles de la ciudad que aún conmemoran el franquismo y a los responsables del alzamiento golpista, a pesar de lo dispuesto en el artículo 15 de la

ley de memoria histórica vigente. Los concejales, con el alcalde Miguel Zerolo Aguilar a la cabeza (no confundir con su tío

Miguel Zerolo Fuentes, quien fue miembro de la milicia fascista Acción Ciudadana y alcalde franquista de la ciudad, toda una tradición familiar), escogieron el día viernes 18 de julio para reirse una vez más de los ciudadanos, creando una comisión que

se encargará de estudiar el tema. Todo ello con el

acuerdo del grupo socialista PSC.

La propuesta de cambio de denominación más simbólica hacía referencia a la principal avenida de la ciudad, la Rambla del General Franco, conocida con este nombre desde el 5 de octubre de 1936, a las pocas semanas del golpe militar. Entonces no tardaron mucho en cambiar de nombre a la hasta entonces conocida como Rambla de

11 de febrero. La vía podría pasar a denominarse simplemente la Rambla, pero para ello no es necesario crear una comisión que dedique seis meses a este asunto. Mucho me temo que acabe ocurriendo lo que sucedió con la calle 18 de julio (antes calle República), que en otro golpe de humor acabaron nombrando Juan Pablo II al poco de fallecer el sumo pontífice.

La noticia me ha recordado aquella iniciativa que en su día llevaron a cabo las artistas-activistas Natalia Puyol y Mailén García, del

colectivo NIM, protagonistas de una polémica con el Cabildo de Tenerife a propósito de unas postales con fuerte carga política con las que fueron premiadas por la propia institución en un concurso fotográfico. Las postales nunca fueron exhibidas.

Pues bien, una de las postales se titulaba Facha-das de Santa Cruz, y en ella se presentaban como limpiadoras de la ciudad. La página web en la que mostraban su obra ya no está activa. Me pregunto qué habrá sido de ellas.

Escrito por: Samuel.2008/07/21 07:38:40.626000 GMT+2

Etiquetas:

18-de-julio

santa-cruz-de-tenerife

zerolo

nim

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/07/20 08:31:5.323000 GMT+2

Compruebo que han traducido al castellano

un texto del egipcio Samir Amin, economista y militante antiimperialista residente en Dakar, que publicó hace algunos meses la

revista Monthly Review. El extenso artículo constituye una feroz denuncia del islam político (término anglosajón; en el mundo francófono suele usarse más el término "islamismo"), al que acusa de servir a los objetivos del imperialismo de la tríada (Estados Unidos y sus aliados europeos y japoneses). El objetivo del texto es convencer a los militantes de izquierda para que rechacen cualquier tipo de acercamiento en aras de una hipotética alianza antiimperialista. Una polémica que se ha dado ya en Francia o Reino Unido. Lo interesante del caso de Amin es que expresa las preocupaciones de un intelectual formado en Europa pero cuya experiencia vital y política se ha desarrollado fundamentalmente en el sur africano.

Esta controversia y otros asuntos que aborda el artículo darían para varias entradas más. De todos ellos me limitaré a comentar brevemente dos cuestiones -ya de por sí complejas- que me interesan porque reflejan posiciones compartidas por amplios sectores de la izquierda.

En primer lugar, la crítica de la

dimensión cultural como terreno de lucha, que según él conduce a una preocupación exclusiva por la pertenencia comunitaria en detrimento de los conflictos de clases y la lucha contra la explotación. La siguiente afirmación no puede ser más concluyente:

"Afirmo, por tanto, que las dos campañas ideológicas reaccionarias promovidas, respectivamente, por la derecha racista en Occidente y el Islam político se apoyan mutuamente, en la medida en que apoyan prácticas comunitarias."

Samir Amin no termina de aceptar que lo comunitario, como la etnicidad o el género, "

no son elementos separados de la clase, ni son entidades analíticas sustitutivas. La raza, el género y la etnicidad forman todas ellas parte de la compleja composición social de las clases", en la opinión de un colega suyo (Wallerstein), con la que concuerdo. Críticas como las de Amin se refirieron en su momento al propio nacionalismo -considerado de forma positiva por el economista egipcio-, por referirse a problemáticas consideradas secundarias, diferentes de la cuestión económica y social.

Cabría preguntarse si no es más bien la renuncia a hacer "comunidad" -por la agresión del individualismo liberal o por su mistificación en un Estado que en Egipto, por hablar del país de referencia de Amin, ha sido profundamente autoritario- la que ha permitido su reinterpretación al servicio de la agenda de las fuerzas más reaccionarias en todo el mundo.

La segunda acusación es la que suele esgrimir el nacionalismo árabe:

"La mínima conclusión que puede extraerse de las observaciones aquí realizadas es que el Islam político no es el resultado espontáneo de la afirmación de las auténticas convicciones religiosas por parte de los pueblos afectados. El Islam político lo erigió la acción sistemática del imperialismo, apoyada, por supuesto, por fuerzas obscurantistas reaccionarias y las clases compradoras subordinadas."

Samir Amin habla del islamismo en términos muy generales, sin ir mucho más allá de su caracterización como "reaccionario" o de la temática religiosa. Bajo la categoría "Islam Político" incluye regímenes y movimientos políticos tan diferentes como el régimen iraní, la monarquía saudí, Hamas, Hezbolá, los Hermanos Musulmanes en Egipto, o determinados movimientos de resistencia iraquíes. ¿Todos ellos -con la salvedad de la revolución iraní, de la que rescata su nacionalismo- son resultado de meras maquinaciones del imperialismo?

Generalización y reduccionismo no ayudan a entender un fenómeno tan amplio como diverso, sobre todo si hace abstracción de las responsabilidades de las diversas modalidades del nacionalismo árabe (nasserismo, baazismo, burguibismo tunecino, etc.) a las que sólo atribuye algunos "excesos". Para Amin, aunque estos regímenes, que describe como nacional-burgueses por basarse en las clases medias urbanas occidentalizadas, no fueran democráticos, al menos "

eran portadores potenciales, modernizantes y secularizadores, de un desarrollo democrático".

Pero resulta que de las potencialidades democráticas de tales regímenes muchos sólo conocieron la cárcel y la tortura. Sin necesidad del dinero de la CIA. También fueron muchos quienes recibieron la modernización y secularización como la continuación del colonialismo occidental por otros medios. De ahí la importancia de la cuestión cultural, simbólica y comunitaria señalada antes. Insistir en menospreciarla (o criminalizarla) sólo puede reforzar los malentendidos y dificultar aún más cualquier acción política emancipadora. El investigador François Burgat, autor de

varios libros muy recomendables sobre el tema, lo plantea del siguiente modo:

"

Más allá de la cuestión de una violencia "islamista", lo que se pone de manifiesto es la dificultad para admitir la reaparición del léxico político islámico en las sociedades de cultura musulmana y el hecho de que una cultura no occidental pretenda disputar el viejo monopolio occidental de expresión de lo universal".

Samir Amin reconoce que "

las formas concretas de la modernidad, la democracia y el secularismo que hoy encontramos deben ser, por tanto, consideradas como productos de la historia concreta del crecimiento del capitalismo", pero no entra a valorar si en el mundo árabe o en el África subsahariana puede haber intentos modernizadores o de democratización que partan de referencias y tradiciones simbólicas y culturales no europeas, sin renunciar necesariamente a las aportaciones occidentales. Despreciarlas como "oscurantistas" supone reincidir en el eurocentrismo más ciego y repetir errores del pasado.

Hoy en el sur el antagonismo se expresa también con otros léxicos (no sólo islámicos), y en muchas ocasiones tras determinadas retóricas -religiosas o no- encontramos también reclamos de libertad o de determinados derechos económicos y sociales, no sólo proyectos conservadores (del mismo modo que en Europa o en Estados Unidos encontramos proyectos políticos radicalmente diferentes detrás de la retórica sobre la democracia y la libertad). ¿Cómo traducir o poner en común un mismo deseo emancipador?

Escrito por: Samuel.2008/07/20 08:31:5.323000 GMT+2

Etiquetas:

burgat

imperialismo

egipto

samir-amin

islamismo

universalismo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/07/19 13:50:37.070000 GMT+2

Cuando el ejército colombiano liberó a Ingrid Betancourt junto con otras catorce personas, muchos recordaron que las FARC seguía manteniendo secuestradas a más de 700 personas. Otros en cambio denunciaron el olvido de los más de cuatro millones de desplazados por la violencia paramilitar y guerrillera. ¿Cómo puede compararse la suerte de una sola mujer -de clase alta y con contactos importantes- con la de cientos, de millones de abandonados a su suerte?

Algo parecido sucede con el relato del intercambio de cadáveres entre Israel y Hezbollah. La prensa nos cuenta que Hezbolá ha devuelto los cadáveres de los soldados israelíes Ehud Goldwasser y Eldad Regev, mientras que Israel ha entregado los cadáveres de 200 milicianos. La desproporción es tan evidente que salta a la vista de cualquiera, pero esto no impide que los diarios sólo mencionen a los dos soldados israelíes en sus titulares. Con Goldwasser y Regev existe una cierta complicidad, nos sentimos implicados en sus vidas, recordamos vagamente (como nos confirma luego el cuerpo del artículo) que habían sido secuestrados por Hezbollah en junio de 2006. Da igual que algún párrafo pueda mencionar, si es que lo hace, la cifra de los mil muertos por las bombas israelíes en Líbano. Del lado libanés, el único nombre que se difunde es precisamente el del druso Samir Kuntar, uno de los presos liberados por Israel y que había sido condenado por el asesinato de tres israelíes.

No importa cuánto se repitan estas cifras: poco podrán conmover frente a la dramática historia con final feliz de una mujer elevada a los altares o el relato del trágico final de los dos soldados. El dato frío podrá permitir análisis razonados, pero políticamente tiene sus limitaciones. Los responsables de los medios de comunicación lo saben, y por ello refuerzan la división mediática de clases entre las cifras anónimas y las personas con derecho a un nombre y un rostro, y por tanto con derecho a contar su historia no una sino las veces que haga falta. La deshumanización allana el terreno a los criminales.

La otra cara de la misma moneda consiste en entrar al trapo en el juego de la santificación mediática arremetiendo contra las personas que los medios glorifican hasta el hartazgo de manera oportunista. Del mismo modo que las víctimas no disponen de la razón absoluta por el mero hecho de serlas, me parece excesivo exigirles comportamientos ejemplares o prudencia a la hora de valorar la atención y el afecto que de pronto reciben en dosis fuera de lo común, después de un hecho traumático o tras años de encierro y tortura. Son otros los que escriben el guión y preparan la puesta en escena.

Escrito por: Samuel.2008/07/19 13:50:37.070000 GMT+2

Etiquetas:

medios-de-comunicación

hezbola

israel

prensa

colombia

betancourt

líbano

| Permalink

| Comentarios (5)

| Referencias (0)

2008/07/14 15:31:43.266000 GMT+2

Fue el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos Sean McCormack, quien confirmó el pasado 11 de julio lo que muchos habían anticipado: que el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) podría solicitar hoy lunes -como finalmente ha hecho- una orden de arresto contra el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, por su responsabilidad en los crímenes cometidos en la región de Darfur en los últimos cinco años. Es la primera vez que el fiscal del TPI solicita una orden de arresto contra un jefe de Estado *. Ni Estados Unidos ni Sudán son Estados parte del tratado que creó el Tribunal Penal Internacional. La legitimidad del tribunal para investigar la situación en Darfur procede de la petición realizada en su momento por el Consejo de Seguridad de la ONU, posibilidad prevista en sus estatutos. Y Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad.

De esta manera, uno de los Estados que más ha obstaculizado la creación del Tribunal Penal Internacional tiene la posibilidad de activarlo (por medio del Consejo de Seguridad) para perseguir determinados fines políticos. De hecho, el activismo del fiscal Luis Moreno-Ocampo en un asunto relativamente conocido por la opinión pública estadounidense tal vez esté influenciado en parte por el deseo de legitimar el TPI ante los propios Estados Unidos.

Un vistazo a los casos que están siendo analizados actualmente por el Tribunal nos da los siguientes resultados: situaciones en República Democrática del Congo, Uganda, Sudán (Darfur) y República Centroafricana. La comisión de crímenes terribles en esos países justifica la intervención del TPI según sus estatutos, los cuales permiten la investigación incluso en aquellos casos en que, como hemos visto, se refieren a situaciones que se producen en Estados que no son parte del Tribunal.

La cuestión políticamente relevante no es por qué interviene el TPI en esos países, pues existen claros indicios de la comisión de crímenes competencia del tribunal (aunque su calificación jurídica siga siendo objeto de controversia), sino por qué interviene solamente en esos países y por qué no se adoptan en este caso las precauciones que se toman en otras ocasiones cuando se trata de jefes de estado o altos cargos gubernamentales, en activo o no. Vale la pena recordar las excusas por las que el fiscal Ocampo rechazó en febrero de 2006 iniciar procedimiento alguno por los crímenes cometidos en Iraq. O la situación humanitaria en Somalia, actualmente más dramática que la de Darfur, pero estrechamente vinculada al intervencionismo militar patrocinado por Washington.

Producto de soberanías asimétricas, la justicia universal tal y como se ha concebido puede consolidar -en lugar de resolver- las injusticias globales, como sucede a escala estatal, donde ciertas clases y colores tienen alojamiento preferente en las prisiones de Estados Unidos y Europa. Muchos pensarán que es "mejor que nada", que el TPI puede suponer el embrión de una auténtica justicia global. No lo tengo tan claro. Al excluir la responsabilidad de las potencias occidentales en la tragedia iraquí, el fiscal desaprovechó una oportunidad histórica para defender algo tan abstracto como es la igualdad ante la ley y por tanto para legitimar el tribunal ante todos y no sólo ante unos pocos con patente de corso.

* Anteriormente, Slobodan Milosevic había sido imputado por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, y Charles Taylor por el Tribunal Especial para Sierra Leona . Es habitual la confunsión de ambas jurisdicciones con el TPI.

Escrito por: Samuel.2008/07/14 15:31:43.266000 GMT+2

Etiquetas:

sudan

estados-unidos

áfrica

tpi

darfur

| Permalink

| Comentarios (4)

| Referencias (0)

2008/07/09 19:00:45.668000 GMT+2

Sin que haya llegado a ocupar las portadas de los periódicos, en los últimos días Argelia ha tenido una presencia en los medios de comunicación internacionales poco habitual cuando no hay bombas de por medio. Lo normal es que de Argelia (bueno, de sus hidrocarburos) sólo se acuerden los suplementos especializados en negocios.

En junio el semanario The Economist describía cómo los problemas económicos de los argelinos no acaban de mejorar a pesar de los 120.000 millones de dólares en reservas de que dispone el país gracias a las exportaciones de hidrocarburos cuyo precio se ha multiplicado en los últimos años.

Más significativo fue el repentino interés del New York Times. Primero con un reportaje sobre el sistema educativo argelino, y el pasado 1 de julio con una entrevista exclusiva a Abdelmalek Droukdel, el supuesto líder del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) desde agosto de 2004, ahora rebautizado como Al Qaeda del Maghreb Islámico (AQMI), y que ha causado mucho revuelo en Argelia. El cambio de denominación ha coincidido con la creciente presencia de Estados Unidos en el país africano (donde el gobierno estadounidense mete la pata, allí aparece Al Qaeda). Lo bueno de trabajar para el NYT es que luego te ahorras tener que pasar por Guantánamo o la Audiencia Nacional.

Pese a lo que dice el periodista, no es la primera entrevista que se hace a Droukdel (en octubre de 2005 la revista Al-Jamaâ ya había publicado una). La entrevista del NYT hay que acogerla con cautela: el periodista nunca entrevista personalmente a Droukdel, sino a través de un intermediario que le pasa una grabación -accesible online- en la que Droukdel responde a las veinte preguntas que se le ha transmitido previamente por escrito. El resto del artículo se basa en opiniones de militares y gente vinculada a los servicios secretos estadounidenses o franceses.

Que el NYT comience a publicar reportajes sobre Argelia es otro indicativo del tira y afloja geopolítico en que se encuentra inmerso el país y del interés estadounidense por el mismo. El NYT se une al coro de los que en Europa señalan al GSPC-AQMI como una amenaza internacional (y por tanto, también a los intereses estadounidenses). Lo curioso es quien no comparte la misma opinión sea...el propio gobierno argelino (cuyos funcionarios rechazaron entrevistarse con el periodista), o al menos el entorno de Buteflika y la prensa afín, quienes insisten en resaltar el caracter local de "sus" terroristas, cuatro gatos peligrosos pero en vías de extinción. La prensa argelina ha criticado el artículo del NYT, al que acusan de hacer el juego a los terroristas y de buscar una excusa para la intromisión norteamericana.

Por las mismas fechas la revista Jeune Afrique publicaba un especial sobre Argelia, probablemente más del gusto del presidente, pues se ocupa sobre todo de los grandes proyectos de obras públicas (realizados o por realizar) que se están financiando en el marco de un programa quinquenal de nada menos que 155.000 millones de dólares. A juzgar por las revueltas sociales de los últimos meses, no parece que la mayoría de los argelinos se estén beneficiando mucho de estas inversiones.

Del futuro prometedor al pasado que se cerró en falso. El 6 de julio el diario italiano La Stampa removía el pasado, concretamente los trágicos años noventa, con un artículo sobre el asesinato de los monjes de Tibhirine tras su secuestro por Djamel Zitouni en nombre del GIA. El artículo se basa en una entrevista a un "alto funcionario de un gobierno occidental que trabajó en Argel en aquellos años" y que en el momento de la entrevista se encontraba temporalmente en Finlandia. Según este funcionario, el grupo del GIA habría estado infiltrado por los servicios secretos argelinos (el DRS) -denuncia ya conocida- y los monjes habrían sido acribillados por error en un ataque en helicóptero del ejército argelino. El caso, bajo investigación judicial en Francia, dista de estar resuelto. Como buena parte de la dramática historia reciente de este hermoso país.

Escrito por: Samuel.2008/07/09 19:00:45.668000 GMT+2

Etiquetas:

gspc

estados-unidos

terrorismo

argelia

prensa

aqmi

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/07/06 19:36:49.629000 GMT+2

Haciendo honor al título de este post, traduzco como buenamente puedo un texto de la filósofa Rada Ivekovic, escrito originalmente en francés y publicado en la revista-web Crosswords.

Una forma de ver la espinosa cuestión lingüística muy diferente a la de los abajofirmantes, aunque más estimulante.

------------------------------------------------------

Ponerse en traducción

Por Rada Ivekovic

Ninguna duda sobre el hecho de que la lengua de Europa, como toda lengua en el fondo, es la traducción, y que las lenguas se llevan y se acogen las unas a las otras. El multilingüismo, antes de ser el acceso a diversas lenguas (¿pero quién no tiene acceso a varias lenguas? En cuanto hay lengua, ellas son múltiples), es la acogida de una lengua por otra y el hecho de que las lenguas se atraviesan. Un centralismo estatal exagerado, cuya lengua es un instrumento de coerción y que es poder de nombrar, ciertamente, pudo ocultar esta evidencia. El grado de la dimensión policial del idioma dependerá de la política de la lengua y de la cultura política. Un centralismo estatal que favorezca no sólo una única lengua, sino también - por la televisión, las academias etc - una particular normalización y un vocabulario normalizado a costa de los demás, contribuye especialmente a, y fabrica, la “incapacidad” de generaciones de aprender lenguas extranjeras y abrirse a otros universos. La traducción entendida en un sentido amplio, contextual antes que textual, y entendida en el sentido político de una política de la traducción, puede contribuir a desactivar la violencia que es siempre posible y por desgracia no es lo contrario de la cultura.

La solución no consiste pues en aprender varias lenguas incluyendo el inglés (indispensable en todos los casos además de las lenguas locales), sino también permitir, por medio de políticas culturales y una educación que deberá, en adelante y pronto, liberarse del yugo de la educación nacional, que las lenguas se atraviesen mejor recíprocamente. Las escuelas y las universidades que cuentan en el mundo ya forman élites transnacionales y no simplemente locales. No bastará tampoco con dejar hacer traducir todas las lenguas hacia todas las demás (¡la pesadilla de la burocracia europea!), porque a largo plazo corremos el riesgo de aumentar el ruido en las tuberías y de enredar las redes; en la globalización no hay igualdad absoluta entre las lenguas, y la multiplicación mecánica de las traducciones que pretendiera que todas se valgan de ellas correría el riesgo de garantizar la saturación por la cacofonía. Será necesario tomar como ejemplo situaciones (aún demasiado poco presentes en Europa Occidental) como las que existen en medios multilingües (tomemos Asia o África), donde cada uno habla y tiene la oportunidad de estar expuesto a una pluralidad de lenguas, alfabetos y culturas con distintos usos: la lengua de su familia, la de la escuela, la de la administración, la de los vecinos, la antigua del colonizador si hay; y sobre todo al inglés. El inglés mundializado, que de ahora en adelante es un hecho y no podrá pues ser eliminado por ninguna voluntad política (¡pero podrá eventualmente compensarse a largo plazo por el español o por el chino!) tira su fuerza de ser a la vez lengua local e internacional. En Francia, por ejemplo, uno apenas se expone a las otras lenguas, excepto quizá al árabe en la canción; pero no lo aprendemos de verdad, aunque sea una gran lengua mundializada a su manera. En verdad, el lugar no determina ya la lengua en la era de las grandes migraciones de hoy. Allí donde el lugar lo determina aún a la exclusividad, se está en un muy pequeño lugar provincial que no sospecha de la existencia del mundo. La acogida de unas lenguas por otras debería permitir salir de la perspectiva única Norte-sur en favor de una perspectiva Sur-Sur tan necesaria como poco reconocida. En favor de todas las perspectivas de un lado para otro. Las lenguas son aquí las mediadoras las unas para las otras, habladas por subjetividades individuales y colectivas que no se dejan definir por el lugar, ni reducir a identidades monolíticas. ¿Cómo comunicar entre el lapón y el maltés en Europa? Queda claro que el inglés así como la traductora que se pone en juego serán determinantes, al igual que el contacto entre las personas y las migraciones - encuentros a menudo en terceros ambientes. Estamos hoy en un callejón sin salida epistemológico y una crisis cognitiva (entre otros elementos de crisis) debidas a la no traducción de los efectos de la descolonización y del final de la Guerra fría. Sin duda, queda por descolonizar Europa. Las consecuencias de la post-Guerra fría convergieron con los efectos retardados de la descolonización. La experiencia de las y los que se ponen en situación de traducción, dan esperanza de que podamos traducir lo extraño y evitemos de ser aterrados por ello, ya que este miedo es fuente de violencia.

El proyecto debe ser, en esta política de la traducción, trasladar la identidad de la lengua única. La “identidad” es algo provisional que intenta infatigablemente imponerse como algo fijo, estable e inmutable. Ahora bien, una identidad es constantemente construida, deconstruida, reconstruida, amenazada. Las identidades, solidificadas o fluidas, sólo se piensan en el marco de fronteras que las delimitan y que responden a su misma descripción: una frontera es algo provisional que intenta imponerse como un elemento fijo, estable e inmutable. Trazar fronteras y construir identidades es desde luego una estrategia de poder, pero puede ser también una estrategia de subjetivación en resistencia; tales estrategias aparecen tanto - aunque de forma diferente - en las tentativas de desposesión de sí como en las de afirmación del sujeto. Las fronteras, como las identidades, no se refieren solamente a territorios geográficos, naciones, Estados, sino también a otros espacios y dimensiones, así como el tiempo, el espíritu y la razón. Las fronteras son operadores políticos. Tienen una consistencia política cualquiera que sea la “dimensión” en la cual evolucionan. El significado de una frontera extrae en todo lo que ella delimita, protege o pretende representar, incluidas las identidades. “Soft” o “hard”, las fronteras y las identidades atraviesan los individuos, las colectividades, los abarcan y los sobrepasan, e invitan a la traducción/traslación. La traducción puede entonces ser la negociación de la violencia necesaria para cambiar de identidad monolinguística, para arrancársela, para construirse otra multilingüe, para erigir o a derribar fronteras. Traducción contextual, se entiende, y no solamente textual. La traducción - es decir, la lengua de origen (que no es la lengua denominada materna) - es una travesía de las fronteras que llaman (a) la traducción. Las fronteras, pasaje de las lenguas, son también modelos que debemos estudiar como tantas formas del reparto de la razón, puesto que funcionan sobre todo en nuestras cabezas como operadores de pensamiento. Es realmente en ese aspecto que son políticas. La traducción será entonces a la vez inevitable e “imposible”, en cualquier caso es siempre insuficiente. Intentemos comprender cómo los pasajes de las fronteras en tanto que instituciones se traducen (así como las fronteras y las propias identidades) en prácticas individuales o colectivas - sociales, culturales, políticas, ¿y de la mano de quién? Quizás veamos entonces el autismo psicológico del monolingüismo, duplicado de una tendencia totalitaria de la política de la lengua.

Sería difícil pensar los “prerrequisitos comunicacionales de un espacio público transnacional”. En cualquier caso pensarlos antes y fuera de los mismos protagonistas transnacionales. Es en el propio proceso que tal sujeto, plural, se construye y se da los requisitos previos. Pero es cierto que el que las “educaciones nacionales” fueran hacia la transnacionalidad, algo que por definición a algunas de ellas les cuesta mucho pensar; que las políticas culturales en las que integráramos una humildad de la lengua propia en beneficio de las lenguas otras y en las que se aprendieran las lenguas extranjeras (¿porqué algunos países tienen mucho más éxito que otros?) ; y finalmente, el que las políticas europeas (nacionales y transnacionales) reconocieran las migraciones en masa sin precedentes, las tomaran en cuenta y las aceptaran - todos ellos estarían entre estos “prerrequisitos”. Y por supuesto esto no sería lo que llamamos la comunicación, sino mucho más que eso.

Escrito por: Samuel.2008/07/06 19:36:49.629000 GMT+2

Etiquetas:

lenguas

europa

fronteras

migraciones

multilingüismo

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2008/07/04 12:33:1.899000 GMT+2

No sé cuántos meses o años tienen pensado mantener abierto a firmas el manifiesto por la lengua común. La euforia españolista post-Eurocopa y un gran esfuerzo propagandístico han logrado reunir en dos semanas más de cien mil adhesiones, lo cual no es tanto si se tiene en cuenta simplemente el promedio de tirada o el número de lectores de uno de sus entusiastas patrocinadores.

El manifiesto es una patética declaración desesperada en defensa, no de la lengua castellana, sino de una visión monolítica de la Nación, de la unidad soberana asediada por todas partes. Lo común es lo que se construye en común, no lo que decreta el Estado. En realidad, los argumentos empleados no difieren mucho de aquellos con los que se suele denigrar cualquier política afirmativa de esa anomalía política (a los ojos unitarios, claro) que constituyen las minorías, empezando por la minoría mayoritaria de las mujeres. Hombres y blancos (como categorías diferenciadas, creadas socialmente) también han recurrido a hipócritas defensas de la igualdad para impedir acciones afirmativas en favor de las mujeres o de los negros, según los casos.

Hace años, uno de los intelectuales firmantes escribió un texto contra las patrias. Pero se ve que en el fondo lo único que le molestaba era el plural.

Escrito por: Samuel.2008/07/04 12:33:1.899000 GMT+2

Etiquetas:

lengua

nacionalismo

manifiesto

españa

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)

2008/06/25 14:55:23.009000 GMT+2

Las medidas que vienen adoptando los gobiernos europeos en el marco de la llamada lucha contra la "inmigración ilegal" (fenómeno que crean las propias leyes que proclaman combatirla) podrían ahorrarse al menos la peste de un insufrible paternalismo adobado con fuertes dosis de hipocresía.

Leyes o Directivas como la de retorno, dicen, se aprueban por el bien de los migrantes, en realidad garantizan sus derechos, como explicaba ayer un desvergonzado López Garrido a los embajadores latinoamericanos. España no aplicará un período de detención de 18 meses, pero ya piensa aumentarlo de 40 a 60 días. Y tranquilizan: sólo se aplicará a los "ilegales". Viendo el color y el origen de los que se hacinan en los centros de internamiento para extranjeros, podemos entender a quiénes se refería el secretario de Estado. Algunos, como el embajador de Ecuador, declaraban luego a la televisión sentirse satisfechos con las explicaciones del gobierno.

En Canarias, el gobierno de Paulino Rivero interpreta un papel similar. Denuncia que el gobierno central se desentiende del "drama de los cayucos", pero las medidas que reclama, como incrementar el control, reforzar el operativo de Frontex o fomentar la contratación en origen con cupos (¿para satisfacción de los empresarios canarios?) no tienen nada que ver con una propuesta seria que evite la muerte de miles de personas en aguas atlánticas.

Para entender mejor hasta qué punto es la propia legislación de extranjería y de restricción de la circulación y entrada de personas migrantes la que genera esta situación, podríamos plantearnos la siguiente hipótesis. ¿Qué pasaría si un buen día las islas canarias capitalinas, es decir, Tenerife y Gran Canaria, implantaran -porque se declararan independientes o por lo que fuera- un régimen de visado y de restricción del acceso a las mismas a los habitantes del resto del archipiélago? ¿Y si el diferencial de desarrollo económico y social entre las dos islas y las demás se incrementara por concentrar en exclusiva inversiones exteriores?

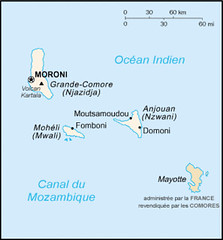

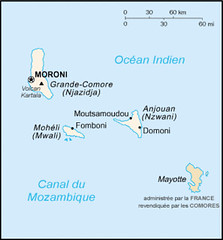

Puede sonar a broma la idea de embarcaciones repletas de jóvenes palmeros, en época de crisis, intentando llegar a Punta Teno, pero no lo es tanto. Porque esa hipótesis surrealista ya se ha verificado. A miles de kilómetros, en el Océano Índico, en el extremo norte del canal de Mozambique. El archipiélago es el de las Comores, y la isla-fortaleza, Mayotte.

Setenta kilómetros es la distancia que separa Mayotte, isla bajo soberanía francesa en el archipiélago de las Comores, de la vecina Anjouan (Nzwani), perteneciente a la Unión de las Comores. Ambas pertenecen al mismo archipiélago, y hasta 1995 comoranos y mahoreses podían viajar libremente entre las diferentes islas.

No voy a entrar en la agitada historia reciente del archipiélago, abundante en golpes de estado y aventuras mercenarias, cuyo penúltimo capítulo lo representó la expulsión este año del secesionista Mohamed Bacar por tropas de la Unión Africana. Lo que me interesa es que a partir de 1995 Francia impuso un restrictivo sistema de visados que sigue vigente. Este "cierre de la frontera", que bloqueó las históricas relaciones familiares, sociales y comerciales que unían Mayotte con las demás islas, no ha impedido el fuerte aumento de la inmigración que se ha producido desde entonces, que proviene básicamente de Anjouan, y que se ha desarrollado en paralelo al fuerte crecimiento urbano en Mayotte.

La inestabilidad política de Comores, la elevada densidad demográfica existente todas las islas y las enormes diferencias de ingreso entre los reducidos salarios en euros de Mayotte (para una economía en la que las obras públicas, impulsadas por la administración, constituyen el sector económico principal; ¿les suena?) y los paupérrimos salarios en francos comoranos son algunas de las razones por las que cada año miles de jóvenes pretenden acceder a "Europa" (aunque Mayotte no forme parte del territorio de la Unión Europea ni se incluya en la Unión Aduanera).

Da igual que se hayan implantado radares y desplegado guardacostas, que hayan abierto un centro de retención, o que Mayotte tenga el récord en Francia de expulsiones (¡10.000 al año!). Lo que ha producido esta política es una rentable economía del tráfico humano en Anjouan, desde donde parten las embarcaciones conocidas como kwassa-kwassa, y un cementerio marino que tal vez supere el de las aguas canarias o el del estrecho de Gibraltar (se estima en más de cuatro mil los muertos por naufragio entre 1997 y 2002). Además, cómo no, de crear un nuevo subproletariado sin derechos.

Una historia déjà vue. Que no nos venga con cuentos, ni aleguen luego que no sabían.

Escrito por: Samuel.2008/06/25 14:55:23.009000 GMT+2

Etiquetas:

canarias

mayotte

francia

comores

kwassa

migraciones

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)

2008/06/22 10:38:21.856000 GMT+2

Propuesta de bandera para la Unión Europea, diseñada por el arquitecto holandés Rem Koolhass. Curioso intento de reflejar la multiplicidad europea, irreducible a la soberanía nacional, que se asemeja mucho a la wiphala andina.

Semanas después del No francés a la Constitución europea, un No que -como el irlandés- fue inevitablemente plural y diverso, el filósofo esloveno Slavoj Zizek se preguntaba en Le Monde: "¿quién va a apropiarse de este "no"? Esto es mucho más importante que el referendo en sí".

Tres años después, podemos confirmar que desde luego no han sido los movimientos más democráticos. Las banderas de ATTAC que se agitaron la noche del 29 de mayo de 2005 en la plaza de la Bastilla representaron un espejismo. Lo cual debería hacer(nos) pensar a los críticos de la Europa del capital, para no caer en una lamentable autocomplacencia: la de quien se cree cumplir con un deber militante al reivindicar una Europa "alternativa" cada vez que se despierta ante una nueva directiva o tratado, pero que mientras tanto apenas ha pensado Europa políticamente, como espacio de acción y de lucha políticas, en vez de como una entidad burocrática situada en Bruselas a la que enfrentarse cada cierto tiempo.

Porque si en algo coinciden los proponentes del sí y los promotores del no a los últimos tratados europeos (Constitución, Tratado de Lisboa) es en el fetichismo constitucional: reducir todo horizonte político a los tratados que se someten (o no) a referendo.

Quienes rechazan la construcción europea realmente existente denuncian –con razón- el catastrofismo de quienes pretenden que se apruebe a toda costa el correspondiente tratado de reforma. Y es cierto, la vida continúa aunque no se apruebe el Tratado de Lisboa. Pero los mismos críticos hacen gala de una actitud similar cuando piensan que la aprobación del Tratado significa forzosamente más neoliberalismo, menos libertades, más precariedad y menos Welfare, deriva que se produce al margen de lo que diga cualquier texto.

Lo que los movimientos opositores a la Europa del capital no acaban de plantearse es una pregunta muy pertinente: ¿permite la no adopción de la Constitución, o del Tratado de Lisboa, preservar de alguna manera nuestras libertades o determinadas garantías sociales? La experiencia de los últimos tres años nos indica que no.

El No a la Constitución, lo quieran o no sus críticos (entre los que me cuento), supuso un Sí al intergubernamentalismo de Niza y al neoliberalismo de Maastricht. Lisboa representa una solución institucional de urgencia a la crisis política que implica mantener la estructura actual en una Europa ampliada. La política europea se ha vuelto menos federal y más nacionalista, pero sin que ello haya garantizado derechos sociales y libertades. No nos engañemos: directivas como la de retorno o como la que permite a los Estados incrementar la jornada laboral traducen presiones diversas de los Estados miembros (España o Francia, en el primer caso; Reino Unido, en el segundo). Que algunos despistados se quejen de que la "primera reacción [de las clases dirigentes europeas] ante el resultado irlandés no ha sido proponer (...) un mayor control de los paraísos fiscales", cuando precisamente el rechazo a la armonización fiscal es una de las razones por las que más de uno votó No en ese país, nos indica que no basta con repetir la misma cantinela que en 1992.

La Europa que comenzó a construirse a finales de los años cincuenta, se hizo a espaldas de los trabajadores y de la izquierda. Construir "otra Europa" más democrática obliga a los trabajadores de hoy, tanto a los estratos industriales del proletariado como al nuevo proletariado cognitivo y móvil a no limitar su perspectiva política al ámbito nacional o local. La insistencia por bloquear, controlar y estigmatizar el trabajo migrante expresa el intento de las clases dirigentes por impedir la construcción de un interés común. Es aquí donde hay que empezar, lo que precede a cualquier texto constitucional formal. Esta constitución material es la que hace tiempo que debería centrar el debate.

Escrito por: Samuel.2008/06/22 10:38:21.856000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

constitución

nacionalismo

federalismo

movimientos-sociales

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (1)

Siguientes entradas

Entradas anteriores