2008/10/10 10:16:28.615000 GMT+2

"The world economy is plainly in a poor state, but it could get a lot worse. This is a time to put dogma and politics to one side and concentrate on pragmatic answers. That means more government intervention and co-operation in the short term than taxpayers, politicians or indeed free-market newspapers would normally like."

The Economist - Saving the System, 9 de octubre de 2008.

Steve Bell - The Guardian

Escrito por: Samuel.2008/10/10 10:16:28.615000 GMT+2

Etiquetas:

prensa

the-economist

neoliberalismo

| Permalink

| Comentarios (4)

| Referencias (0)

2008/10/09 09:23:55.204000 GMT+2

John Brown estrena blog. Bajo este seudónimo, se encuentra un escritor preocupado por la política y la filosofía siempre desde una perspectiva crítica del poder. Yo destacaría su crítica del concepto del terrorismo. Lo más difícil suele ser negar la mayor, y él lo hace con convencimiento, con un análisis de la genealogía del concepto expansivo de terrorismo, que él deriva más de la concepción nazi del derecho, basada en la peligrosidad del sujeto, que del terror revolucionario francés. No se trata de una comparación propagandística que tacha como fascista aquello que no nos gusta. Más bien trata de indagar en el origen de las nuevas formas autoritarias de gobierno que reformulan a su manera el consenso democrático y la doctrina de los derechos individuales. Vale la pena extractar la mayor parte de su interesante artículo "Pederastas y terrorismo" (mejor leerlo completo en la versión original publicada en su blog). Los subrayados son míos:

"El terrorismo como figura delictiva es el resultado de la unificación en una única categoría de un conjunto sumamente variado de actos que puede ir desde el asesinato a la mera negativa a condenar actos calificados de terroristas por las autoridades. Ello se consigue mediante la aplicación a estos actos de variadísima naturaleza de una analogía fundada en la intención política. Terrorismo es así, no ya una práctica delictiva que se define por una serie de características objetivas, sino un haz de actos posibles unificado por la intención política de quien los realiza. Naturalmente, del concepto de terrorismo queda excluida la violencia política de los Estados, pues sólo es terrorista quien un Estado califique como tal. Terrorismo es así tan sólo la violencia política ejercida por los terroristas. Contrariamente a otros delitos como el robo en el que el acto de hurtar hace al ladrón, en el caso del terrorismo es el personaje del terrorista el que caracteriza el delito. De modo que el terrorismo sólo podría definirse tautológicamente como "lo que hacen los terroristas".

En esto se aprecia cierta coincidencia con otra categoría de delitos calificados de "sexuales" o, denominados en el ordenamiento español "delitos contra la libertad sexual" entre los que destacan por la "alerta social" causada las conductas que se asocian a la pederastia. Los actos cubiertos por estas categorías pueden también ser muy variados, yendo desde un acercamiento a un menor, un acoso o un contacto físico ocasional hasta la violación o incluso el homicidio. La variedad de las conductas queda aquí también unificada por un pretendido cuadro clínico psiquiátrico; en el caso concreto que nos ocupa, el del pedófilo. Es la personalidad del pedófilo como tal y no una serie de actos considerados en abstracto lo que define como tal el delito de pederastia. El delito de pederastia es así -sin temor a la perogrullada- lo que hace el pederasta, esto es el pedófilo que pasa al acto.En resumen, tanto en el caso del terrorista como en el del pederasta, lo que se persigue y castiga no es sólo ni siempre un acto preciso, sino la "peligrosidad" asociada a estas personas, como si de su esencia se derivara mediante una inferencia necesaria el conjunto de sus actos. La acción penal se desplaza así, en contraste con la tradicion penal liberal de los actos que definen el delito a la persona peligrosa. Mediante este tipo de doctrina penal, lo que se pretende es defender a la sociedad de los peligros que intrínsecamente representan estos dos tipos de personaje. Con ello pretende tutelarse la libertad y la seguridad de los ciudadanos.

Es bueno, sin embargo, para tener una perspectiva más amplia, mirar a la historia jurídica y política de Europa para situar esta evolución de la doctrina penal. Ahora bien, el antecedente mas claro de esta doctrina que hoy renace en pretendida defensa de las victimas de los delincuentes sexuales y de los terroristas es el Täterstrafrecht (derecho penal basado en el agente) del nacionalsocialismo. Esta doctrina penal, opuesta al Tatstrafrecht liberal (doctrina penal centrada en los actos) fue desarrollada en el Tercer Reich con el objetivo explícito de proteger a la comunidad frente a los peligros que la acechaban. Si la máxima del derecho penal clásico era nullum crimen sine lege -no hay delito sin ley que lo tipifique previamente-, la de la doctrina penal basada en el agente es nullum crimen sine poena -no hay delito que no se castigue o, de forma más castiza "el que la hace la paga"-.Para obtener la garantía de que todo delito se castigue y poder además evitar la reincidencia de los delincuentes, propone hoy el gobierno español en los dos casos que nos ocupan que, una vez cumplidas sus penas, los pederastas y los terroristas -reincidentes en acto o en potencia- permanezcan durante veinte años en libertad vigilada. Poca confianza debe tener el sistema en la función rehabilitadora de las penas para que se puedan formular en serio estas propuestas. Además, la libertad vigilada es en sí misma una pena, pena que, en este caso se infligiría tras el teórico cumplimiento de otra. De este modo, quien caiga en las redes bastante amplias de estas categorías penales puede verse condenado a largas penas de prisión por un delito -a veces poco definido- y, además, a veinte años de otra pena que no guarda relación con ningún delito sino con la supuesta "peligrosidad" de la persona.Como quiera que la peligrosidad del terrorista deja de existir cuando su causa deja de tener sentido, pues su móvil es de carácter inequívocamente político, la transformación del terrorista en "sujeto peligroso" o patológico es sencillamente absurda y responde al mero oportunismo político. (...)

Si se profundiza más en la averiguación del fundamento de la analogía entre pederastas y terroristas en que se basan consciente o inconscientemente las medidas que propone el gobierno español, nos encontramos con otro aspecto que unifica los conceptos de terrorismo y pederastia desde la perspectiva de las formas de poder actuales. Se trata naturalmente de la función destacada que en ambos tipos de delito corresponde a la víctima. Las víctimas tienen en este contexto el carácter sagrado que les otorgaba la religión antigua, pues representan valores fundamentales e intocables del régimen actual. La víctima del delito sexual -y particularmente la víctima infantil- es víctima en la medida en que no ha dado su consentimiento al acto que sobre ella se realiza. Dado que el niño no puede en ningún caso consentir, se sitúa por definición en posición de víctima ante el delincuente sexual. El valor que está en juego en este tipo de delitos es el consentimiento, el cual representa también la pieza clave de una sociedad de mercado en la cual nos encontramos con individuos aislados y propietarios cuyas relaciones recíprocas sólo pueden ser contractuales y consentidas, hasta el punto que en la propia familia cada vez cobran mayor importancia los derechos del niño como individuo separado y separable. El contrato, núcleo de la sociedad de mercado, constituye la matriz de toda relación, desde la de los padres con los hijos, pasando por la del comerciante con sus clientes, hasta la del caníbal de Rotemburgo con sus víctimas voluntarias. Llevando esta lógica al extremo, el único mal posible es la imposición de algo a alguien sin su consentimiento. Esta utopía es hoy un ideal regulador de la sociedad capitalista globalizada, de ahí que tenga que defenderse con particular energía todo lo que guarde relación con el sacrosanto consentimiento individual. Con la misma energía, por cierto con la que se defendiera en otros momentos históricos no tan lejanos el "débito conyugal" o la "honra" de la mujer.La víctima es quien no da su consentimiento a lo que el otro le impone. En ello existe también una importante analogía entre delito sexual -la pederastia sería su forma más paradigmática- y terrorismo.

El terrorismo es la violencia no estatal ejercida sobre la población para intimidarla. Lo que la distingue de la violencia estatal orientada al mismo objetivo es la falta de consentimiento. Cuando la violencia terrorista alcanza sus objetivos como en Israel o en Irlanda o en la España de 1939, queda no sólo legitimada a posteriori la actuación a veces criminal de los fundadores del Estado, sino también la violencia potencial y en acto del propio Estado que ha adquirido por la fuerza el monopolio de la "violencia legítima". El nuevo Estado -antes organización o banda terrorista- se encuentra así en condiciones de dotarse de una "legitimidad democrática" apelando al consenso de la ciudadanía. El terrorista es, así, quien no cuenta con el consentimiento de la población para intimidarla y llevarla a la obediencia y recurre por lo tanto a una violencia "ilegítima".El afán de nuestras autoridades por defender a la víctimas del terrorismo o de la violencia sexual, dándoles prioridad, por ejemplo respecto de las víctimas de la explotación, de los accidentes laborales o de la ruina política y económica del tercer mundo, no es en absoluto casual. Lo que está en juego en ambos casos tiene muy poco que ver con los riesgos reales que existen para el ciudadano. La posibilidad de ser víctima de la violencia terrorista o de actos de pederastia -al menos fuera de la familia y de las instituciones educativas religiosas- es bastante remota. Lo que está realmente en juego no es la seguridad efectiva de los ciudadanos adultos o menores, sino la protección y el fomento del valor fundamental de la sociedad de mercado: el consentimiento individual. El riesgo de esta defensa a ultranza del consentimiento es que elimina el espacio mismo que permite el despliegue de dos características fundamentales de nuestra especie: la sexualidad y la política. En ambos nos encontramos con un espacio caracterizado por la dificultad del trato con el otro, espacio que nunca podrá quedar normalizado por el derecho y que siempre supondrá un peligro. Ni el enamoramiento ni la atracción sexual suponen un previo acuerdo contractual, sino más bien un arrebato irreprimible y la política, si es algo distinto de la mera administración, implica un antagonismo que rápidamente se sitúa también en zonas "peligrosas", más allá del Estado de derecho y de los derechos individuales que este consagra. Un exceso de celo a la hora de mantener el monopolio estatal de la violencia y de proteger su fundamento, que no es sino el libre consentimiento individual, transforma así la política, que no puede existir sin antagonismo y cierta dosis de riesgo y de violencia, en mera policía. "

Escrito por: Samuel.2008/10/09 09:23:55.204000 GMT+2

Etiquetas:

nazismo

terrorismo

john-brown

peligrosidad

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2008/10/06 23:46:20.379000 GMT+2

Las intuiciones de hace un año, en el comienzo de la crisis de las hipotecas subprime, se están materializando. El colapso del sistema crediticio americano está golpeando a una clase media que había aguantado la reducción de su poder adquisitivo gracias a un endeudamiento masivo. Cada vez son más quienes abandonan sus casas porque no pueden pagarlas y muchos se van literalmente con lo puesto.

Tanto empobrecido inquieto preocupa. Quizás sea por esta razón que a partir de este mes de octubre una unidad del ejército estadounidense comenzará a realizar operaciones ...en territorio nacional. La periodista Amy Goodman ha tenido el acierto de dar a esta noticia la importancia que merece y de relacionarla con el recuerdo de las revueltas argentinas de 2001-2002. La Primera Brigada de Combate de la Tercera División de Infantería, que pronto estará bajo el control del Comando del Norte (Northcom, creado en 2002), y que ha pasado treinta y cinco de los últimos sesenta meses en Iraq, comenzará a aplicar su savoir-faire en casa. Su misión principal será el control de disturbios y manifestaciones multitudinarias. ¿Quién dijo que el fiasco iraquí no ha servido para nada?

Escrito por: Samuel.2008/10/06 23:46:20.379000 GMT+2

Etiquetas:

estados-unidos

subprime

capitalismo

crisis

iraq

| Permalink

| Comentarios (7)

| Referencias (0)

2008/10/04 23:17:48.730000 GMT+2

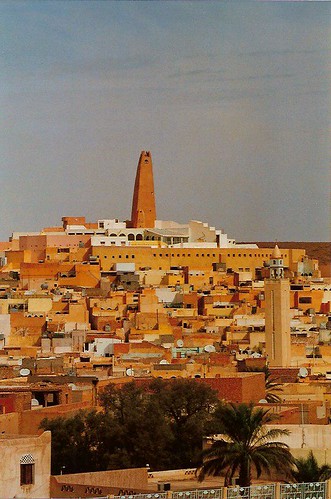

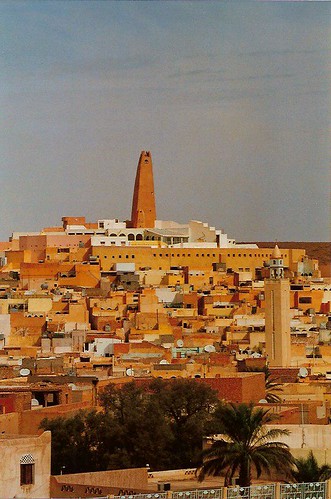

En el valle de M'Zab, puerta de entrada al Sáhara argelino, han caído lluvias torrenciales que según la prensa habrían provocado al menos 45 muertos y destruido centenares de casas. Sin equipararse a las terribles inundaciones que arrasaron el barrio de Argel Bab-el-Oued en noviembre de 2001, con más de 800 muertos, puedo imaginarme los estragos que debe haber causado la tromba de agua. Yo me alojé en una de esas casas, habilitada como hostal, por esta misma época, hace ahora exactamente cuatro años. Queda una sensación extraña después de conocer noticias como ésta de lugares por los que uno ha pasado.

Palmeral de M'Zab, Ghardaïa. Fotografías: Samuel

En M'Zab se encuentra el oasis y la hermosa pentápolis de Ghardaïa, un vergel en medio de tierras inhóspitas cubiertas de rocas calcinadas, en las que abundan pequeñas colinas conectadas por oueds (ríos) resecos. En una de esas colinas, cerca del oasis, beréberes de dialecto zenata, de la tribu de Beni Mzab (mozabitas), fundaron en el año 1012 El Ateuf (Tajnint en beréber), a la que sucedieron Melika (1017), Bou Noura en 1065, Ghardaïa en 1085, de la que toma el nombre la wilaya o departamento que las abarca a todas, y Beni Isguem (1321), donde se encuentra el palmeral más espectacular.

Ghardaïa.

Cada nueva ciudad fortificada (ksar) se formó siempre sobre una colina, con un trazado concéntrico en torno a la mezquita y su minarete de formas redondeadas. Las recientes inundaciones nos recuerdan por qué. Sólo hay precipitaciones una o dos veces al año, pero las pocas lluvias que caen suelen ser fortísimas y provocar violentas inundaciones. El M'Zab es conocido por su ancestral sistema de canales, pozos, acequias y presas, concebido para aprovechar el agua de tal modo que se pueda cultivar todo tipo de frutas, verduras y flores, desde dátiles hasta naranjas, pasando por granadas y rosales.

Pero Ghardaïa también ha sufrido los embates de un rápido crecimiento urbanístico y poblacional, estimulados por el desarrollo de las actividades de extracción de petróleo y gas en centros como Hassi Messaoud o Hassi R'Mel, y en menor medida por un turismo que comenzó a languidecer a finales de los años ochenta. Como en otras poblaciones saharianas, el crecimiento urbano, planificado por el Estado y acompañado también por numerosas construcciones ilegales, se ha producido en detrimento del oasis. Muchas casas se han construido al interior de los palmerales, poniendo en peligro el sistema de irrigación y, por lo que se ve, también la vida de sus propios habitantes.

Presa en el palmeral de Beni Isguem, a la espera de la lluvia.

A pesar del crecimiento urbanístico, los mozabitas constituyen todavía hoy el 60 % de la población. Conocidos por su dedicación al comercio (con una diáspora muy importante), profesan el ibadismo, una corriente ascética y rigorista del Islam diferente de la malaquita suní, dominante en Argelia. Un consejo de notables, representantes de las tribus (archs), regulan la vida comunitaria, desde el sistema de irrigación hasta las bodas, pasando por el mercado. Los mozabitas exaltan el trabajo y la disciplina personal, y desean preservan a toda costa su intimidad y su forma de vida. La sorprendente arquitectura de sus ciudades refleja una peculiar manera de equilibrar lo comunitario y el ámbito de lo privado. En Beni Isguen, las casas disponen de dos puertas: una para invitados y otra para los miembros de la familia. Las ventanas que dan a las estrechas calles son pequeñas aberturas que permiten ver sin ser visto, y hay carteles en las calles conminando a los turistas a no sacar fotografías de sus gentes. Los cementerios, vinculados a los respectivos clanes familiares, son de una sobriedad extrema: sólo vemos pedazos de cerámicas pertenecientes a los difuntos esparcidas por el terreno. Únicamente algunas autoridades religiosas disponen de mausoleos, siendo el más conocido el del Cheikh Sidi Aïssa.

Callejuela de Beni Isguem.

La separación entre los mundos masculino y femenino se lleva al extremo. Las mujeres casadas salen cubiertas de arriba abajo con un blanco

haïc o

ahouli que sólo deja mostrar un ojo, y la única pista de género con la que cuenta un extranjero que no conozca la cultura mozabita son los tacones que asoman bajo la túnica. La primera impresión es la de una sociedad inamovible, con las mujeres sometidas a una sumisión absoluta. Pero a pesar de todo, como ya constatara Pierre Bourdieu, las mujeres disponen de cierta autonomía: tienen sus propios cultos y supersticiones, canciones y rituales propios, ajenos en parte al Islam oficial que es cosa de hombres. Existe también un consejo paralelo de mujeres, con potestades importantes como la de aplicar sanciones como la excomunión. Y han sabido ganarse derechos como la movilidad y el acceso a la educación universitaria: antiguamente tenían prohibido emigrar de M'Zab para salvaguardar así la comunidad en un entorno hostil como el desierto (y por la misma razón los hombres que emigraban se hacían enterrar en su tierra natal). La defección a urbes como Argel ha forzado a los notables locales a considerar seriamente la escolarización y formación superior de las mujeres en el propio M'Zab. Y los jóvenes, cansados de esperar y de sufrir la degradación de la situación política y social común a todo el país, han protagonizado en los últimos años disturbios y revueltas.

La imagen de una sociedad congelada en otro tiempo no es más que un espejismo facilitado por el juego del escondite entre el acelerado observador extranjero y quien no quiere ser observado. Las mutaciones sociales, las injusticias y el antagonismo se declinan en tiempos diferentes, con claves propias, y en formas subterráneas que de vez en cuando irrumpen como una riada. Los jóvenes del valle se aferran a una cita del poeta mozabita Ramdane Hamoud (1906-1929): "nosotros encontramos soluciones para nuestra época, de ustedes depende encontrarlas para la vuestra". Sería bueno que les hicieran caso.

Escrito por: Samuel.2008/10/04 23:17:48.730000 GMT+2

Etiquetas:

mozabitas

áfrica

urbanismo

argelia

ghardaia

islam

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2008/09/30 00:00:48.688000 GMT+2

El pasado mes de junio el semanario estadounidense The Nation publicó un número especial dedicado a la extrema desigualdad en el ingreso existente en Estados Unidos. La crisis financiera y las próximas elecciones presidenciales y legislativas han vuelto a poner esta cuestión sobre la mesa en relación con los elevadísimos sueldos y las generosas indemnizaciones de los ejecutivos corporativos, frente al progresivo descenso del salario real de la mayoría de los trabajadores norteamericanos desde 1980, compensado con el boom crediticio de los últimos años.

Los gráficos que publicaron entonces son bastante elocuentes. En el Gráfico 1 (pulsar para aumentar) se compara la evolución de la extrema desigualdad en Estados Unidos desde principios del siglo XX (medido como el ingreso medio del 0.01 % más rico expresado como múltiplo del ingreso medio del 90% más pobre) con la evolución del tipo impositivo federal a las rentas más elevadas. Se pueden constatar dos períodos de fuerte crecimiento de la desigualdad, el que precede al crack de 1929 y las tres últimas décadas de ofensiva neoliberal. En 2006, el 0,01% más rico tendría un ingreso medio 976 veces superior al del 90 % más pobre.

Gráfico 1. Fuente: The Nation.

El Gráfico 2 compara el ingreso de los ejecutivos de la industria financiera de los hedge funds y de los altos directivos de las grandes empresas con otros representantes de la clase dirigente de los Estados Unidos. Las cifras dan vértigo. Son los working rich que ha generado la economía financiera, un híbrido entre asalariado (rico) y capitalista, en el sentido de que detentan derechos de propiedad sobre activos inmateriales de la empresa: cartera de títulos, de clientes...

Gráfico 2. Fuente: The Nation

La desigualdad también tiene color, y habría que incluir las diferencias raciales para empezar a completar el cuadro. Por ejemplo, además de las diferencias de ingreso neto, los negros americanos están entre tres y cuatro veces más expuestos que los blancos a las hipotecas subprime.

La contrapartida es una política social-penitenciaria que ha llevado a que Estados Unidos sea el país con más gente en prisión, en términos tanto absolutos como relativos: 2,3 millones de personas (751 por cada 100.000 habitantes, 1 adulto de cada 100). La guerra contra las drogas reaganiana ayudó a llenar las cárceles de negros e hispanos, lo cual tranquilizó a las clases medias blancas empobrecidas (working poor). Este es el legado que ha dejado el neoliberalismo en Estados Unidos. Con este panorama, muchos claman ahora por otro New Deal. El director de cine Robert Greenwald propone más bien otra "guerra": una guerra contra la codicia ("war on greed").

Escrito por: Samuel.2008/09/30 00:00:48.688000 GMT+2

Etiquetas:

pobreza

estados-unidos

capitalismo

finanzas

neoliberalismo

desigualdad

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/09/28 11:31:57.236000 GMT+2

El otro día mencionaba la confusión que existe en el uso de conceptos como capitalismo o neoliberalismo, con el Estado en el centro de todos los equívocos, y aportaba mi opinión personal al respecto. Sucede con frecuencia que nos ensarzamos en debates o en discusiones políticas sin haber llegado a un acuerdo previo acerca de las palabras que estamos utilizando o de la perspectiva que adoptamos. Si a ello añadimos a que muchas de estas palabras tienen una vida ya bastante larga y ajetreada, no debe sorprendernos que acabemos en auténticos diálogos de besugos que no llevan muy lejos.

En Europa y América Latina los críticos del sistema económico vigente suelen emplear las palabras neoliberalismo y capitalismo de forma indistinta. Dependiendo de su orientación particular y su práctica, se estarán refiriendo más bien a uno u otro concepto. Así, en el mismo gobierno boliviano si bien Evo Morales denuncia con fuerza el capitalismo a secas, en cambio el vicepresidente Álvaro García Linera fomenta lo que él mismo ha bautizado como capitalismo andino-amazónico (¿productivo?) como alternativa al capitalismo neoliberal (¿financiero?), con un Estado postcolonial relegitimado. Ya comenté mi desacuerdo con esta distinción, muy difundida. La posición de Linera se acercaría más a los planteamientos altermundialistas dominantes en Europa, en la órbita de ATTAC o Le Monde Diplomatique, que han centrado su crítica más en el neoliberalismo que en el sistema capitalista en cuanto tal. Lo acaba de recordar Bernard Cassen, cofundador de ATTAC y del Foro Social Mundial:

"Hasta ahora, las diferentes agrupaciones, implícita o explícitamente, se habían agrupado en torno a la identificación de un adversario común y homogéneo, un tipo de políticas simbolizado, y a veces impuesto, por las instituciones económicas internacionales (Banco Mundial, FMI y OMC), aplicado por todos los gobiernos y dominante en la ideología de las «élites»: el neoliberalismo"

En la línea de Cassen, muchos pretendieron oponer a la globalización neoliberal y sus instituciones internacionales la defensa del Estado-nación. Frente al déficit democrático de organizaciones supranacionales como la Unión Europea, o instituciones económicas como el FMI, había que oponer la legitimidad parlamentario-representativa de los Estados. El problema de este planteamiento salta a la vista: asume erróneamente que a nivel del Estado no existe un problema de democracia similar, que sólo el Estado nacional puede enfrentarse al mercado (cuando suelen ser más bien cooperadores necesarios), y que el vínculo social sólo se puede mantener a través de aquél. Ahora que la ilusión neoliberal deja paso a fuerzas igualmente reaccionarias pero que no recelan de la intervención estatal, este altermundialismo se muestra un poco desorientado.

Esta tesis no fue unánimemente respaldada dentro de los movimientos, como constata Cassen con amargura, quien se queja de la "satanización" del Estado y lo nacional por parte de muchas corrientes. Frente a quienes reclamaban una nueva estrategia de acceso al poder del Estado, o de al menos situar al espacio nacional como único espacio posible para una política democrática, no faltaron quienes promovieron "cambiar el mundo sin tomar el poder" (estatal, se entiende), mientras que otros estudiaban cómo articular una política de multitudes cuyo espacio político superara el marco nacional, sobre todo en Europa. En América Latina, la potencia de los movimientos pareció dar la razón a estos últimos. Pero una vez que muchos de sus miembros alcanzaron las riendas del poder estatal, el debate sobre las nuevas gobernabilidades progresistas pareció decantarse en favor de los defensores del Estado como instrumento de transformación. Faltaba por comprobar qué transformaba en realidad. "Por mejores intenciones que tengan están utilizando una herramienta creada para conservar el estado de cosas, no para demolerlo", aclara Raúl Zibechi, quien recuerda cómo en la encrucijada boliviana la debilidad del gobierno de Evo se ha visto compensada con la potencia del movimiento indígena.

Pero no es sólo el papel del Estado el que conduce a numerosos malentendidos. En un reciente ensayo, titulado Remembering André Gunder Frank while thinking about the future, el sociólogo norteamericano Immanuel Wallerstein afirma que la mayor confusión que se da en la izquierda se refiere a los marcos temporales de actuación. Aclaro que Wallerstein, como investigador, adopta más bien un enfoque macro, basado en el tiempo largo. Intenta comprender más la estructura del bosque (un bosque dinámico, por cierto), que los árboles.

Pues bien, según él, las "agendas de izquierda son realmente cosas complicadas para construir. Por un motivo, y es que están elaboradas realmente en tres marcos temporales diferentes, que llamaré largo plazo, medio plazo, y corto plazo. Muchos de los argumentos que dominan las discusiones en la izquierda sobre estrategias de izquierda confunden los tres marcos temporales, y por tanto se debate sobre cosas distintas."

Wallerstein está convencido de que el capitalismo pasa desde hace ya unos cuantos años por una crisis sistémica, y sostiene -con bastante atrevimiento- que en veinticinco o treinta años este periodo de transición por el que pasamos habrá concluido y nos encontraremos ante un nuevo sistema que probablemente no pueda catalogarse de capitalista. Que finalmente sea mejor o peor que el actual dependerá de las estrategias y el conflicto entre los defensores del statu quo y quienes reclaman un mundo más justo y democrático.

Qué sistema-mundo resulte finalmente de las turbulencias actuales dependerá se enmarcaría dentro del largo plazo. Este es el plano temporal que corresponde a la reflexión utópica, y sólo puede ser definido en términos muy generales, pues de otro modo se acaba en inútiles batallas sectarias. Wallerstein se conforma con que nos encaminemos a un sistema político y económico relativamente más democrático e igualitario. Sólo en este marco cabe hablar de superación del capitalismo.

El corto plazo, en cambio, es en el que vivimos todos. Las decisiones que afectana nuestra vida cotidiana (salud, educación, etc.) se toman en el corto plazo, gran parte de las cuales son también muy políticas, aunque se suela pensar lo contrario. Aquí es donde la pluralidad de los movimientos se manifiesta con toda su fuerza y contradicciones, lo cual es positivo. También aquí hay que contar con las instituciones realmente existentes. Las decisiones suelen producir consecuencias inesperadas, por lo que es corriente caer en los reproches, el arrepentimiento y hasta la conversión. Wallerstein sostiene que en el corto plazo lo más conveniente es elegir el mal menor, y que quien critica a otro por ello está también eligiendo lo que cree que es el mal menor. Sostiene que todo movimiento de izquierdas debe siempre elegir el mal menor desde la perspectiva de los de abajo si quiere contar con el apoyo de una población más amplia.

Es en el medio plazo donde debería localizarse la acción más significativa para una agenda de izquierdas. Pero la acción política para el medio plazo "es menos excitante que debatir acerca del largo plazo, y menos aparentemente activa que la acción en el corto plazo", de ahí que sea el marco temporal más ignorado. Implica educación política y paciente construcción de los movimientos. Aquí el cambio que importa es más íntimo y subjetivo, el que se hace en el propio caminar.

Según Wallerstein, las reglas del medio plazo son exactamente opuestas a las reglas del corto plazo. Si el corto plazo es el universo de los compromisos, en el medio plazo no cabe compromiso alguno. El realismo que demanda el medio plazo es diferente, hay que presionar para cambiar el sistema aunque no haya recompensas inmediatas. Si el trabajo en el corto plazo es básicamente defensivo (aquí se trata de mantener las conquistas alcanzadas), el trabajo en el medio plazo es de lenta construcción de alternativas. Quizás el ejemplo más acabado y exigente de esto sea el zapatismo.

El medio plazo son los próximos veinticinco o treinta años, un tiempo de transición. "No podemos construir [un sistema democratico e igualitario] en este medio plazo. Lo que podemos es hacer posible las multiples actividades politicas que terminen inclinando la balanza frente al grupo mas rico, mejor organizado y mucho menos virtuoso: aquellos que desean mantener o incluso reforzar otra variante de los sistemas jerarquicos, polarizadores, que hemos tenido hasta aqui. Su sistema no sera ya el capitalismo; probablemente sea peor."

Capitalismo (con centro en Estados Unidos, Asia o simplemente imperial) o no, construir una agenda de medio plazo trae consigo también una batalla por las palabras y los conceptos. Nombrar para existir. Traducir para construir un común, a pesar de los inevitables malentendidos. Y voluntad para entenderse.

Escrito por: Samuel.2008/09/28 11:31:57.236000 GMT+2

Etiquetas:

wallerstein

capitalismo

zibechi

movimientos-sociales

neoliberalismo

altermundialismo

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/09/25 10:46:51.761000 GMT+2

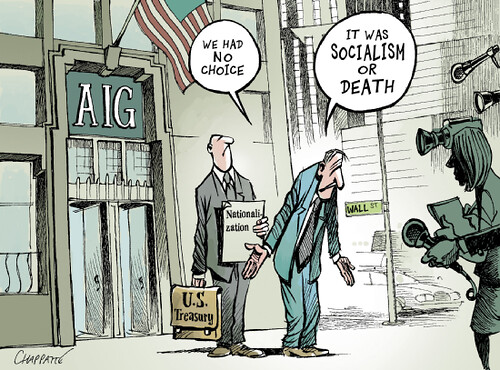

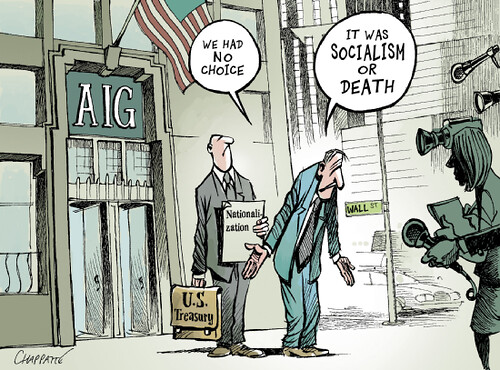

Desde la última debacle en Wall Street muchos ironizan sobre el hecho de que en el paraíso del libre mercado se haya producido una intervención masiva del gobierno estadounidense para evitar el colapso del sistema financiero. Buena parte de lo que se ha escrito muestra dos cosas: la pervivencia de un mito muy arraigado pero falso, que el capital es hostil al Estado; y una confusión enorme en el uso de conceptos como capitalismo, liberalismo o mercado.

"No tuvimos elección: era socialismo o muerte". © Chappatte en "NZZ am Sonntag" (Zurich)

En realidad, el capitalismo nunca hubiera podido desarrollarse sin la paralela formación del Estado moderno. Si el mercado y el comercio es común a casi todas las sociedades humanas desde hace mucho tiempo, la obsesión por acumular capital indefinidamente extrayendo valor del trabajo colectivo es reciente y data de unos pocos siglos, y en esta tarea el apoyo gubernamental ha sido fundamental. El mercado, en la versión idealizada de los liberales que han leído a Adam Smith como les ha parecido, es enemigo del beneficio. Los empresarios quieren un mercado donde vender sus productos, pero nunca que éste sea enteramente libre, es decir, que cualquiera pueda entrar a competir por una parte del pastel. Siguiendo el adagio conservador, libertad sí, pero sin libertinaje.

La mejor manera de posicionarse en un mercado es disponiendo de algún privilegio o ventaja en comparación con sus competidores, y el papel del Estado es decisivo. De ahí la importancia de la intervención estatal no ya en la regulación del mercado sino en la propia configuración del mismo, incluyendo la definición y defensa del derecho de propiedad (al fin y al cabo el mercado es una creación jurídica, y el Estado moderno además de apropiarse del uso de la violencia también se arrogó el monopolio de la producción de derecho). Del Estado depende la creación de monopolios o, más frecuentemente, de oligopolios o cuasi-monopolios. Un ejemplo de actualidad es el privilegio cuasi-monopólico que otorga las patentes.

El papel del Estado en su versión keynesiana (Estado del bienestar) también ha sido decisivo en la consolidación del sistema salarial y del mercado laboral, remunerando el trabajo de manera indirecta y aliviando la coerción salarial mediante prestaciones sociales como la gratuidad de la educación o de la sanidad. Beneficiando de paso al empresario (externalidades positivas), lo que facilitó la generalización progresiva del sistema salarial según una dinámica basada inicialmente en la hegemonía del empleo masculino, del obrero de la gran industria que aseguraba mediante su salario (directo e indirecto) la reproducción de la familia.

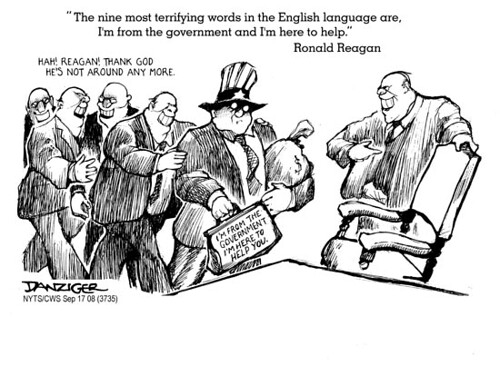

El neoliberalismo es otra cosa. Es la ideología que justificó la contrarrevolución monetarista iniciada en 1979-1982, del mismo modo que el keynesianismo fue la corriente de pensamiento económico que permitió consolidar el capitalismo industrial fordista.

El objetivo de la contrarrevolución neliberal fue contrarrestar la caída en la tasa de beneficio tras el fin de la paridad del dólar con el oro en 1971 y la crisis de hegemonía del principal agente estatal del sistema internacional - Estados Unidos-, en ambos casos como consecuencia de la presión del movimiento obrero y estudiantil en los países más industrializados y por las revueltas nacionalistas en el Sur. Para ello se promovieron elevados tipos de interés, privatizaciones, deslocalizaciones, la liberalización de los movimientos de capitales, la conversión de la deuda de los países del Tercer Mundo en deuda privada, planes de ajuste estructural, etc. Los neoliberales pretendieron encauzar en favor del capital las transformaciones en el modo de producción, en eso que se ha venido a llamar la transición del fordismo al posfordismo, o del capitalismo industrial a al capitalismo postindustrial o cognitivo.

El peso que en estas últimas décadas ha adquirido el sistema financiero también ha llevado a otra confusión: la separación entre la esfera productiva, llamada erróneamente "economía real", y la esfera de las finanzas. Sin embargo, bajo el capitalismo ambas esferas son indisociables, y como recuerda Giovanni Arrighi las expansiones financieras no son algo nuevo: desde la Florencia renacentista hasta la era neoliberal tales expansiones se han producido en momentos en que las organizaciones capitalistas hegemónicas tienden a retirar una proporción creciente de sus flujos de caja del comercio y la producción y reorientan sus actividades al crédito y la especulación. Suelen coincidir con el momento en que los centros de acumulación hegemónicos cosechan los beneficios de su liderazgo y, al mismo tiempo, comienzan a ser desplazados en su dominio del capitalismo mundial por un nuevo liderazgo. Según Arrighi, no habría en este sentido nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, no parece tener muy en cuenta la transformación antes citada del modo de producción, el paso de un capitalismo industrial a uno cognitivo, en el que las finanzas sí que habrían adquirido un nuevo papel de medición y control del valor.

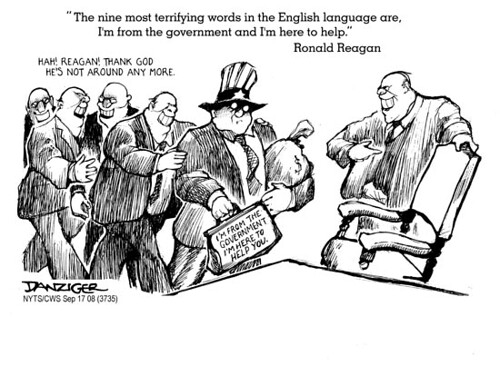

La contrarrevolución monetaria de la era Thatcher-Reagan, con su énfasis en el mercado y las finanzas, propio de la era neoliberal, logró arrasar los bastiones de conflictividad obrera y las estructuras sindicales de la era fordista. Uno de los métodos empleados, junto con las reformas del mercado laboral, fue la lucha contra la socialización de la vivienda estimulada con las ayudas públicas mediante programas de acceso a la propiedad inmobiliaria, origen de la actual crisis. Para ello fue necesario producir una oferta de crédito que no tuviera demasiado en cuenta los ingresos de los deudores y ampliar los plazos de amortización a treinta o cuarenta años. Y las refinanciaciones permitieron aliviar durante un tiempo el riesgo con toda una ingeniería financiera que ahora acaba de colapsar. Nuestros neoliberales se acaban de encontrar con el viejo Keynes, cuando decía aquello de "si usted le debe a su banco 100 libras esterlinas, tiene un problema. Pero si le debe un millón, el problema es del banco." Un buen momento para replantear la cuestión del acceso a la vivienda desde una perspectiva pública.

Ronald Reagan: "las nueve palabras más terribles en lengua inglesa son: yo soy el gobierno y aquí estoy para ayudar"

Capitalistas: "¡Ja! Reagan, gracias a Dios que ya no está aquí";

Autor: Danziger en The New York Times.

La actual crisis crediticia no es sino uno de los síntomas que nos muestran que la era neoliberal ha llegado a su fin. Otros síntomas son: el fin del papel que tenía el dólar estadounidense como divisa de reserva para el mundo, lo cual hace muy difícil continuar la política de superendeudamiento del gobierno de Estados Unidos y de sus consumidores; la crisis de las instituciones globales como el FMI, el Banco Mundial o la OMC; la parálisis europea; la reorientación sistémica en Asia oriental; la evolución política latinoamericana; el regreso a un alto grado de proteccionismo, como atestigua fracaso de la Ronda de Doha; la adquisición estatal generalizada de las empresas que fracasan y la implementación de medidas neokeynesianas, tal vez a escala global como se está reclamando ahora; y el retorno a políticas redistributivas, aunque puntuales y condicionadas (no universales), complementadas con un populismo xenófobo.

El fin de la era neoliberal no significa que elementos de la ideología pervivan y se reformulen (baste recordar la extraña deriva de los autoproclamados liberales en España), como sucede con ciertas concepciones keynesianas. Tampoco significa, al menos de momento, el fin del capitalismo, sino el paso a nuevas formas de governance del mismo que por ahora cuesta etiquetar pero que muestra tendencias no menos inquietantes: el populismo xenófobo vinculado al control de las migraciones; el reforzamiento del control social y el ataque frontal generalizado a las libertades y derechos cívicos, del mismo modo en que el neoliberalismo se cebó en los derechos sociales; la guerra por el control de los bienes comunes, las materias primas y en general por el control de la vida (agronegocio, petróleo, minería, ¿desplazamiento financiero a una burbuja verde?).

Los movimientos sociales deberán tener en cuenta la nueva situación. Sería un grave error pensar que una crisis bursátil, o el fin de determinadas hegemonías y dogmas, nos lleva automáticamente a un mundo más justo y democrático. El caos sistémico actual puede conducir a otros mundos posibles, pero no necesariamente mejores.

Escrito por: Samuel.2008/09/25 10:46:51.761000 GMT+2

Etiquetas:

estado

capitalismo

finanzas

keynesianismo

neoliberalismo

| Permalink

| Comentarios (6)

| Referencias (1)

2008/09/19 20:25:30.289000 GMT+2

Sólo ahora, dos días después de haber ido al cine a ver "Waltz with Bashir", caigo en la cuenta de que ese mismo miércoles se cumplían exactamente veintiséis años de la masacre de los campos de refugiados palestinos en Líbano Sabra y Chatila. Más de mil hombres, mujeres y niños fueron violados, torturados y asesinados por las milicias falangistas bajo la protección del Tsahal, el ejército israelí dirigido por el entonces ministro de defensa Ariel Sharon. Hacía apenas tres meses que el ejército israelí había invadido el Líbano, en un momento decisivo de la guerra civil iniciada en 1975 y que se prolongaría hasta 1990.

Al contrario que otras fechas, inmortalizadas por gobiernos, prensa e historiadores, las del 16, 17 y 18 de septiembre no nos dicen nada. Desde que en 2003 Bélgica modificó su ley de justicia universal por presión estadounidense para enterrar definitivamente el proceso judicial que se había iniciado allí contra Ariel Sharon y evitar futuros juicios de soldados norteamericanos, lo sucedido en los campos, una de las mayores matanzas colectivas de las últimas décadas, pasó a formar parte de esa nebulosa a la que sólo acceden historiadores, activistas comprometidos y familiares con sed de justicia. Lejos de recordarnos "nunca más", Sabra y Chatila parecen hoy meros eslabones de una cadena de horrores en la que sus víctimas tienen en común el hecho de jugar en tercera división. Nuestra memoria confunde los gritos angustiados de mujeres con pañuelos que agitan sus manos desesperadamente y con una mirada que nos reclama ayuda y que al mismo tiempo nos acusa, sonidos e imágenes que hemos visto mil veces pero que nos cuesta ubicar en la realidad, y mucho menos darle un sentido político o moral: ¿Bentalha, Gaza, Bagdad, Jenin, Nar-el-Bared?

Al protagonista de la película de animación Waltz with Bashir le sucede algo parecido. Durante su juventud participó como soldado en la invasión israelí pero no recuerda nada de su experiencia en la guerra. En su cabeza sólo quedan imágenes de la noche, de sí mismo junto a otros dos soldados, de una playa, de bengalas que caen del cielo. Intuye que tiene algo que ver con Sabra y Chatila. Comienza entonces una búsqueda de sus antiguos compañeros de regimiento, consulta a psicólogos y periodistas para tratar de recomponer un puzzle que en algún momento se descompuso. A sus antiguos colegas les sucede algo parecido, sus recuerdos nunca son claros y precisos, son siempre fragmentarios y escurridizos, a menudo sujetos a diversas interpretaciones, unas consoladoras, otras no tanto.

El protagonista es el propio director, Ari Folman, y su relato autobiográfico se despliega en una sucesión de flashbacks, de imágenes entre oníricas y realistas, mezclando de forma brillante géneros tan dispares como el de animación y el documental. La historia es real, las personas que entrevista son reales, pero estilizadas con el dibujo y el color. El dibujo y la animación es la terapia que permite a Folman digerir retrospectivamente cuál fue su papel en los sangrientos hechos.

La película, magnífica, es dura y honesta, y plasma muy bien los mecanismos con los que la memoria juega al escondite para calmar la conciencia, a menudo en vano, como sucede con la pesadilla del amigo con la que se inicia la película. Memoria individual y colectiva. Porque Folman bien pudiera ser la propia sociedad israelí, que hoy mismo parece no querer ver más allá del muro que les separa de los derrotados que siguen invictos, y a la que le cuesta salir de la narrativa nacionalista fundacional. O la nuestra, con nuestras particulares cuentas pendientes.

La película recibió financiación del ministerio de cultura israelí y tardó cuatro años en realizarse. Durante la preparación de la película, el mismo gobierno israelí, además de las atrocidades cometidas en los territorios ocupados, bombardeó Líbano en julio de 2006. En treinta y tres días asesinaron desde el aire un número de personas equivalente al que en tres días mataron quienes habían subcontratado en 1982. En ambos casos, sin mancharse las manos, a una desculpabilizadora distancia. Que el mismo gobierno sea capaz de producir guerras y películas antibélicas nos indica cuán éficaz puede llegar a ser el autoengaño.

Escrito por: Samuel.2008/09/19 20:25:30.289000 GMT+2

Etiquetas:

sabra

israel

tsahal

animación

cine

chatila

líbano

memoria

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2008/09/17 23:48:13.532000 GMT+2

"Cada objeto que use una persona, cada transacción que haga y casi cualquier lugar al que vaya creará un detallado registro digital. Lo cual generará abundante información para los organismos públicos de seguridad y creará enormes oportunidades para que los esfuerzos en seguridad pública sean más efectivos y productivos." Traducción personal libre de un extracto del "Concept paper on the European strategy to transform Public security organizations in a Connected World", Future Group, Council of the EU.

La elocuente cita proviene de un documento de trabajo elaborado por el Future Group, un comité de alto nivel creado en el seno del Consejo de Ministros de la Unión Europea para diseñar la estrategia europea en materia de política interior y de seguridad que se pretende aplicar para los años 2009-2014. Este grupo -codirigido por Franco Frattini, ex vicepresidente de la Comisión Europea y actual ministro de asuntos exteriores en el gobierno de Silvio Berlusconi- presentó en julio su informe final en una reunión del Consejo. Posteriormente, la Comisión deberá presentar una iniciativa legal que será revisada y aprobada por un Consejo que cuenta con 21 gobiernos de derecha o extrema derecha sobre un total de 27. El objetivo es continuar reformando las políticas de seguridad en el conjunto de la Unión Europea en la línea liberticida de la llamada "guerra contra el terror".

A partir de las propuestas de este comité, el director de la organización defensora de los derechos civiles Statewatch, Tony Bunyan, ha escrito un extenso documento (The shape of things to come, parafraseando a H.G. Wells) con motivo del séptimo aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que denuncia las políticas de seguridad llevadas a cabo hasta ahora y las que se proponen para el futuro inmediato.

El grupo de trabajo propone un amplio abanico de medidas de control y de vigilancia, así como una cooperación reforzada con los Estados Unidos. En su informe, Tony Bunyan muestra cómo los gobiernos y legisladores europeos tratan de conseguir amplios poderes para acceder y reunir grandes cantidades de datos personales sobre la vida cotidiana de todos, sobre la base de que así estaremos a salvo de las amenazas que el propio Estado establezca como tales. ¿Pero cómo -se pregunta Bunyan- vamos a estar a salvo del mismo Estado, del uso y abuso de los datos que dispondrán sobre nosotros?

Según este comité, se trata de aprovechar el poder de lo que denomina como "tsunami digital" -la ingente información que se genera en la sociedad del conocimiento- en beneficio de las fuerzas de seguridad y de policía, en una interpretación policial del capitalismo cognitivo (tesis según la cual la producción de valor depende cada vez más del control y domesticación, en beneficio del capital, del conocimiento y de la cooperación social).

Propuestas como ésta y medidas ya aprobadas* (como la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, o la generalización de la toma de datos biométricos) muestran cómo se ha sustituido la regla general de que los datos sobre los ciudadanos deben considerarse como privados y defendidos frente a la intromisión de la administración, en favor del principio de que el Estado debería tener acceso a cada detalle de nuestras vidas privadas. De esta manera, la protección de los datos y el escrutinio judicial de la vigilancia policial se perciben como "obstáculos" para una acción eficaz para la cooperación policial. Cabe recordar que la citada directiva establece que los prestadores de servicios de Internet están obligados a retener los datos de todo uso de la red por cualquier persona en Europa a partir de 2009.

Imagen habitual en Londres. Se trata de una unidad móvil de videovigilancia policial. No bastaba con las cámaras estáticas en una de las ciudades con más cámaras de circuito cerrado por metro cuadrado del mundo. Fuente: Urban75

El Consejo pretende armonizar la legislación y las prácticas nacionales en materia de seguridad. Lo cual incluye el establecimiento de agencias e instituciones a nivel europeo. El informe de Statewatch muestra la consolidación y extensión de los poderes de policía a nivel comunitario, lo cual incluye la expansión de agencias como Europol, Eurojust, Frontex o el futuro Comité sobre Seguridad Interna (COSI), previsto en el Tratado de Lisboa. Aunque lo preocupante no es tanto el traspaso de competencias como la "dirección a la que se encamina la UE y lo que ello significa para las libertades civiles y la privacidad."

La escasa movilización ciudadana y la naturalidad con la que se aceptan medidas como la prohibición de partidos políticos o de organizaciones sociales no auguran nada bueno y conduce a una política de hechos consumados en medio de la pasividad general. Parece que sólo podemos esperar que el "tsunami digital" sea eso, una marejada incontrolable por el poder.

* Statewatch ha publicado una lista de las medidas relacionadas con la seguridad y la política antiterrorista tras los atentados de Madrid del 11 de marzo de 2004, con comentarios sobre su incidencia en las libertades ciudadanas. Ver: http://www.statewatch.org/news/eu-plan.pdf

Escrito por: Samuel.2008/09/17 23:48:13.532000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

sociedad-de-control

capitalismo

internet

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (1)

2008/09/11 09:29:24.602000 GMT+2

"Reunido en Oviedo el Jurado del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008, integrado por siete banqueros (uno de ellos marqués), siete empresarios importantes, un vizconde , cuatro políticos profesionales (del PSOE y del PP), un rector universitario, un abogado de prestigio, un presidente de una Autoridad Portuaria, y miembros de los consejos de administración de REPSOL, Telefónica, Electricidade de Portugal, Hunosa, Vocento, presidido por el Presidente del Principado de Asturias y actuando de secretario un ex Presidente del Principado de Asturias, decide conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2008 a Ingrid Betancourt, ex senadora y candidata presidencial, hija de un antiguo Ministro de Educación.

Ingrid Betancourt personifica a todos aquellos que en el mundo están privados de libertad por la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la violencia terrorista, la corrupción y el narcotráfico.

El jurado al destacar la fortaleza, dignidad y valentía con las que Ingrid Betancourt se ha enfrentado a seis años de injusto cautiverio, quiere solidarizarse con todas aquellas personas que padecen las mismas dramáticas e inadmisibles condiciones que ella ha sufrido, así como con aquellos gobiernos que, al igual que el Gobierno de la República de Colombia, trabajan por la consolidación del sistema democrático y las libertades cívicas.

Oviedo, 10 de septiembre de 2008."

Escrito por: Samuel.2008/09/11 09:29:24.602000 GMT+2

Etiquetas:

príncipe-de-asturias

colombia

democracia

betancourt

| Permalink

| Comentarios (6)

| Referencias (0)

Siguientes entradas

Entradas anteriores