2011/06/25 16:34:10.137000 GMT+2

El diario británico

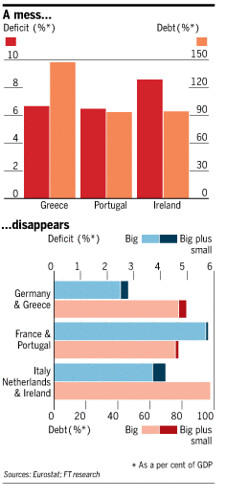

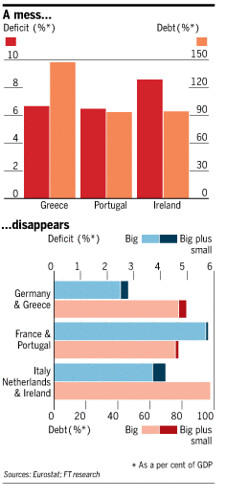

The Financial Times propuso hace unos días un interesante

ejercicio contable sobre cómo resolver la crisis de la deuda pública de los Estados más pequeños y fiscalmente más débiles. El experimento consistió en imaginar qué pasaría si, en lugar de los mal llamados "rescates" o los planes de ajuste fiscal, los países periféricos con problemas fueran absorbidos por economías más grandes y fuertes. Las hipótesis serían Alemania-Grecia, Francia-Portugal e Italia-Países Bajos-Irlanda.

Los incrementos respectivos en déficit y deuda pública (en ambos casos

calculados como porcentajes en relación con el PIB) serían marginales, por lo que ambos factores se vuelven mucho más manejables sin necesidad de practicar recortes injustos en el gasto público. El problema desaparece. Lo interesante de esta hipótesis es que demuestra, en palabras del propio diario, "

qué poco está en juego, en términos estrictamente monetarios", si la escala que tenemos en cuenta va más allá de cada país. Al menos por el momento. Lo cual sería más consecuente con la realidad económica europea. "

A la inversa, el conjunto del sistema financiero de la eurozona es tan grande que apenas se vería afectado por reducciones sustanciales de las deudas pendientes de los países con problemas."

En este caso, un ejercicio más realista y menos imperialista hubiera consistido no en una absorción de un país por otro sino en una puesta en común entre los 17 Estados miembros de la zona euro. Si no lo intentan es por las implicaciones políticas que tendría. Ahora las crisis financieras permiten una "

redefinición del control capitalista sobre los bienes comunes" (

Christian Marazzi). En cambio, una puesta en común con todas sus consecuencias debería traer consigo el control democrático del sistema financiero.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Las penas compartidas son menos";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/las-penas-compartidas-son-menos";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Las penas compartidas son menos";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/las-penas-compartidas-son-menos";

Escrito por: Samuel.2011/06/25 16:34:10.137000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

irlanda

alemania

portugal

comunes

francia

finanzas

italia

democracia

grecia

crisis

euro

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (2)

2011/06/23 19:10:17.632000 GMT+2

Pezi, isla de Ikaria, Grecia. Fotografía de Chris Kotsiopoulos, tomada el 15 de junio de 2011, durante el eclipse de luna.

La crisis financiera profundizó y precipitó la crisis constitucional en Europa. Pese a sus diferencias, los gobiernos europeos se empeñan por mantener y profundizar una gobernanza neoliberal que hizo aguas en 2008. En la retórica que emplean, el problema no es la política económica que promueven, sino las resistencias a la misma (sindicales, laborales, ciudadanas). Son estos obstáculos los que hasta ahora habrían impedido que los gobiernos de la Unión Europea hayan podido realizar el "objetivo estratégico" que se habían marcado para 2010: "convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y

dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible

con más y mejores empleos y con mayor cohesión social (sic)" (Estrategia de Lisboa, Conclusiones del Consejo, 23-24 de marzo de 2000). Ahora, dicen, se trata de llevar a cabo las reformas que no se hicieron en su momento, en particular aquellas que intensifican la financiarización de la economía. Europa entró así en una dinámica marxiana, pero la de Groucho: al grito de "¡más madera!" va consumiendo la propia locomotora de la producción social, que también podría descarrilar con una implosión del euro. Esto es lo que pretenden evitar los líderes europeos, pero sin renunciar a seguir sacrificándonos como combustible.

Para ello hay que convertir el "no hay alternativa" thatcheriano, repetido estos últimos

días de manera machacona por personajes como el comisario europeo para Asuntos Económicos

Olli Rehn o el presidente del Eurogrupo Jean-Claude Juncker, en norma de obligado cumplimiento. Ese es el significado del Pacto sobre el Euro Plus *.

El miedo ayuda. Los Estados miembros ahora deben presentar planes plurianuales de ajuste y se

refuerza la vigilancia de sus presupuestos con el fin de alcanzar los

cuatro objetivos de contención salarial ("competitividad"), explotación

laboral ("impulso del empleo"), recortes sociales ("sostenibilidad de

las finanzas públicas") y estabilidad financiera. Además, se ha aprobado

una reforma

del Tratado de Lisboa que implantará un mecanismo de

estabilidad permanente a partir de 2013, como complemento de las medidas

de estabilización financiera aprobadas hasta la fecha.

Sería una verdad a medias decir que los tecnócratas de Bruselas y el FMI imponen la adopción de estas medidas a los gobiernos y parlamentos nacionales. Porque lo cierto es que los gobiernos más afectados, los de Grecia, Irlanda, Portugal o España, forman parte del Consejo y del Eurogrupo y en ningún momento propusieron salirse del marco conceptual vigente. La suma de los damnificados (a los que podrían unirse países no incluidos en la zona euro como Letonia) no permite obtener minorías de bloqueo en el Consejo, pero esos países tampoco han querido conformar un grupo cohesionado en un asunto tan importante: cada uno ha preferido desmarcarse del otro y negociar bilateralmente con las potencias centrales -más preocupadas por salvar sus bancos-, lo que ha acentuado su debilidad política.

Asistimos por tanto a una lucha colosal y acelerada por la reapropiación de la renta, entre las oligarquías político-empresariales de los Estados miembros, entre aquellas y las multitudes europeas, y dentro de estas entre aquellos cuyos ingresos dependen de sus inversiones financieras (muchos contribuyentes alemanes, holandeses o británicos; o españoles que votan pensando revalorizar sus activos inmobiliarios) y quienes no son dignos de crédito. Como dice Antonio Negri, "la explotación de lo común se presenta, pues, como renta financiera". Los programas de austeridad y la "devaluación interna" en salarios y empleos que se están aplicando en toda la UE, con especial intensidad en países periféricos como Grecia, no tienen otro cometido que preservar los intereses de inversores y acreedores financieros (lo que, como acabo de indicar, no incluye solo a los bancos), aunque para ello sacrifiquen el crecimiento económico. Por su parte, el desmantelamiento de los sistemas sociales en época de altos niveles de desempleo, las sucesivas reformas del mercado laboral y de la negociación colectiva, van encaminados a generar las condiciones que faciliten la coacción salarial. Mientras, privatizaciones como las que se imponen en Grecia implican un saqueo de activos públicos. Todo ello estimulado por un proceso de eternización de la deuda, proceso bien

conocido en América Latina o en África: cuanto más reembolsas, más debes, y más

condicionalidades se añaden. No en vano el Fondo Monetario Internacional lo ha dirigido siempre un europeo.

La paradoja no resuelta por la gobernanza neoliberal, ni antes ni ahora, es que en el capitalismo cognitivo esta "acumulación por desposesión" no sólo no produce riqueza sino que bloquea su generación. Lo que sí produce es una fuerte inestabilidad política y social, que las finanzas solo pueden digerir hasta cierto punto. ¿Es posible salir de este círculo vicioso? En el marco ideológico de Maastricht, no. Menos aún con mezquindades intergubernamentales. Desde diferentes puntos de vista, observadores externos como Nouriel Roubini, George Irvin o Martin Wolf reconocen la necesidad de una reestructuración de las deudas griegas e irlandesa y, aunque lo digan con otras palabras, aluden a una respuesta federal. La zona euro es una zona de transferencias en la que los déficits comerciales externos compensan los excedentes comerciales de otros. Pero es una unión monetaria fallida, porque no se apoya en una unión política y fiscal, y porque en su defecto los mercados financieros acaban desempeñando papeles que deberían asumir los poderes públicos, por medio de la financiación de los déficits comerciales. Iniciativas metidas de tapadillo en la agenda de la cumbre europea que se celebra estos días, como la propuesta de la Comisión Europea de tasar las transacciones financieras, son insuficientes mientras no se vinculen a los recursos propios de la UE y a la fiscalidad de los Estados miembros. Algo que no parece que vaya a ocurrir en el corto plazo, lo que podría llevar a Grecia y a otros países a salir de la zona euro.

Finalmente, algunos gobiernos (Dinamarca) pretenden reintroducir controles fronterizos dentro de la zona Schengen (la política migratoria es el otro tema estrella de la cumbre). La lucha por la renta pasa por un ataque a la posibilidad misma de un común europeo.

-----------------------------------------------------------------

* La base del Pacto del Euro Plus no es otra que los criterios

macroeconómicos de convergencia que se establecieron en el Tratado de

Maastricht (1992) para la instauración del euro, y que fue confirmado en

el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea y sus protocolos anexos: "3

% en lo referente a la proporción entre el déficit público previsto o

real y el producto interior bruto a precios de mercado"; "60 % en lo referente a la proporción entre la deuda pública y el producto interior bruto a precios de mercado"; y una tasa promedio de inflación que no exceda

"en más de un 1,5 % la de, como máximo, los tres Estados miembros con

mejor comportamiento en materia de estabilidad de precios." El guardián de la ortodoxia económica es el Banco Central Europeo, cuya principal misión consiste en mantener la estabilidad de precios.

Todo lo demás se supedita a este sacrosanto objetivo, aunque en tiempos

de depresión económica no tenga sentido. Ni siquiera en los momentos

más recesivos el BCE llegó a bajar los tipos de interés de referencia

por debajo del 1% (cuando en Estados Unidos o el Reino Unido se rozó el 0%).

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Europa bajo la tormenta";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/europa-bajo-la-tormenta/";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Europa bajo la tormenta";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/europa-bajo-la-tormenta/";

Escrito por: Samuel.2011/06/23 19:10:17.632000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

comunes

bce

neoliberalismo

finanzas

gobernanza

grecia

crisis

euro

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (2)

2011/06/19 11:45:56.375000 GMT+2

En las últimas semanas se ha producido un debate interesante en el seno

de la izquierda francesa, a propósito de la crisis económica y de las

políticas de ajuste que se están imponiendo en Europa. En una

tribuna publicada en Mediapart los miembros del

comité científico de ATTAC Francia (con autores como

Michel Husson,

Catherine Samary o Jean-Marie Harribey) denunciaban el concepto de

"

demundialización", sobre el que se habían publicado diversos artículos en el mismo medio. Los partidarios de la lógica de la "demundialización"

-entre los que se encuentra el Frente Nacional, subrayan los autores -

sostendrían que la única alternativa a la crisis neoliberal pasa por

reforzar la soberanía del Estado, recuperar la moneda nacional y por

aplicar regulaciones puramente nacionales. Para estos miembros de ATTAC,

"La «demundialización» es

un concepto a la vez superficial y simplista. Superficial, porque en la

raíz de la financiarización globalizada se encuentran las decisiones de

fuerzas sociales y gobiernos nacionales, decididos a cuestionar en todas

partes los derechos sociales. La oligarquía no es extranjera, el

enemigo no es el trabajador chino. Simplista, porque las respuestas a la

crisis necesitan «más mundialización» en algunas materias y «menos

mundialización» en otras, pero sobre todo exigen una mutación radical de

la lógica misma de la mundialización (alter-mundialización)..."

(...)

"No

creemos que el retorno a lo nacional resuelva la crisis de la

democracia, porque ésta se encuentra profundamente arraigada en

mecanismos que, también a nivel nacional, separan a los ciudadanos de

las decisiones que les afectan. La democracia debe construirse en

cualquier parte donde los poderes de decisiones determinen nuestra

existencia, es decir, desde el nivel local al mundial, aunque

evidentemente el nivel nacional mantenga toda su importancia."

* * *

Poco después, el economista

Frédéric Lordon publicaba un largo

artículo

en el blog que alberga la edición digital de

Le Monde Diplomatique, en

el que criticaba la postura adoptada por los citados autores. Para Lordon,

solo caben dos definiciones posibles de mundialización o globalización. Una es

la que se define por externalidades como el cambio climático y que

hacen necesaria formas de gestión supranacional. La segunda es la que se

define

"por la

liberalización de los mercados: bajo esta otra definición, la

mundialización se entiende como el proceso de desregulación del mayor

número de mercados posible sobre una base internacional cada vez mayor.

En esta relación, no hay ninguna diferencia entre "mundialización" y

"mundialización neoliberal".

Para Lordon,

son las soluciones propuesta por esta segunda, y no las preguntas que

plantea la primera, las que se deben atacar. Según él, no hay por qué

temer usar el término, aunque el Frente Nacional -al que prefiere ignorar- se apropie de esta temática: "Demundializar es revertir las

liberalizaciones generalizadas: en primer lugar, las de los mercados de

bienes y servicios y las de las circulaciones de capitales." La clave estaría en la soberanía:

"En

efecto, no hay otra premisa posible al debate

mundialización/demundialización que la que toma la soberanía del pueblo

como el concepto clave de la época moderna."

(...)

"La modernidad, en el sentido conceptual del término (...), significa

que las comunidades humanas se declaran maestras de su destino,

soberanas. He ahí el hecho constitutivo de nuestro horizonte histórico y

político, el dato cardinal cuya ignorancia condena irremediablemente a

la insignificancia. Ahora bien, (...) la mundialización es antimoderna

precisamente en el sentido en que organiza la desposesión de las

soberanías donde quiera que se encuentren, sin ofrecer la menor solución

de recreación."

Frente a las disquisiciones sobre la Europa política, como alternativa a la Europa neoliberal, Lordon responde que

"la

solución de la reconstitución nacional de la soberanía impone su

evidencia porque tiene, con respecto a todas las demás, el inmenso

mérito práctico de estar ahí, inmediatamente disponible"

Es más, soberanía no es la del pueblo, sino la de un

pueblo, que no tiene por qué ser una estructura fija sino que puede estar

dotada de plasticidad al poder integrar elementos externos. El perímetro

de este pueblo y de su soberanía pueden cambiar, nada excluye que en un

futuro evolucione hacia la constitución de nuevas naciones, con un

perímetro más amplio. Lo común queda supeditado a esta definición

de soberanía:

"Más exactamente, maneras

comunes. Maneras políticas, por supuesto, de pensar y de juzgar, de

considerar la vida colectiva material en particular. Son las maneras

comunes lo que vuelven posible la declaración de un común político, de

una soberanía."

Con esta pirueta teórica, Frédéric Lordon pretende situarse entre los mundialistas y los nacionalistas:

"« Mundialistas »

y « nacionalistas » pecan entonces por desconocimientos simétricos. Los

primeros, por intelectualismo idealista, desconocen la necesidad de la

fabricación de un común antecedente como prerrequisito de toda

constitución de soberanía política. Los segundos fijaron para siempre el

único común posible en los límites eternos de las naciones de hoy. «

En medio, quienes proponen ámbitos regionales como el europeo como espacio político. Algo razonable, admite Lordon, aunque acto seguido considere que no

se dan las condiciones para esta última posibilidad. Por ello concluye

con la necesidad de un renovado concierto de naciones soberanas como

alternativa a la mundialización. A su entender, las movilizaciones de

protesta que proliferan en Europa no son "europeas", sino meramente

nacionales, porque en el estado de cosas actual no puede ser de otra manera. "¿Quién va a manifestarse a Bruselas?", remacha.

* * *

Resulta curioso que integrantes de la sección francesa de ATTAC, que originariamente

se situaba en posiciones más cercanas a las que muestra Lordon, hayan

evolucionado por otros derroteros en los últimos años. Lo cual se debe tal vez a la reapropiación de ciertas posiciones por parte de la derecha, especialmente tras el referéndum sobre la Constitución Europea de 2005 que derivó en una profunda crisis interna en aquella organización. Mientras, Frédéric Lordon -quien por cierto se autoproclama spinozista- parece retornar a los primeros años de la década de 1990 para hacer una apología de la nación y de la

soberanía estatal, lo que indudablemente encontrará adeptos tanto a izquierda como a

derecha. No obstante, fuera de Francia la cuestión del "perímetro" nacional es más espinosa: sin ir más lejos, el ex vicepresidente del gobierno catalán Josep-Lluís Carod-Rovira publicó el viernes 17 de

junio una encendida diatriba contra los indignados, a su juicio "españoles" que fueron a manifestarse en un país que no era el suyo.

Frédéric Lordon omite en su argumentación elementos esenciales. En primer lugar, que la corriente dominante de la modernidad se desarrolló a costa de la autonomía de las comunidades humanas, en Europa y especialmente en los territorios colonizados. Lo que terminó por consolidar -y nunca del todo- fue la autonomía del Estado. En segundo lugar, que históricamente la construcción del Estado moderno y de su soberanía no fue contradictoria con el desarrollo de las finanzas, ni siquiera durante el período neoliberal. Ambos constituyen elementos indispensables en la conformación de eso que se llama capitalismo, palabra que Lordon no menciona en ningún momento. Tercero, la mundialización a la que se refiere Lordon no tiene nada de antimoderna: es la última de una serie de las oleadas mundializadoras que han caracterizado la modernidad, entre las que destaca la era de los imperialismos europeos. Cuarto, cuando menciona que el fordismo "demostró ampliamente la posibilidad de un orden económico de naciones soberanas", parece ignorar el papel desempeñado por el motor estadounidense en el mundo occidental y la sustitución de los espacios coloniales por las comunidades europeas a finales de los años cincuenta. Finalmente, obvia por completo las transformaciones que se han producido en las últimas décadas en la producción y en el trabajo, lo que vuelve inviable una reedición del pacto fordista entre el capital industrial y el trabajo organizado en sindicatos obreros, pacto que nunca superó el capitalismo ni resolvió la cuestión de la coacción salarial.

Las dificultades políticas que Lordon encuentra en el ámbito europeo para cambiar el rumbo de las políticas de ajuste se reproducen en cada Estado miembro. Como responde Jean-Marie Harribey en su blog, una salida del euro no impediría por sí sola que un gobierno mantenga una orientación neoliberal y continúe aplicando políticas de rigor antisalarial y cuestionando los derechos sociales, compitiendo con otros países europeos en la captación de capitales y de inversión. La oposición entre parlamentos nacionales soberanos frente a los mercados internacionales y las tecnocracias supranacionales es, en última instancia, falsa. Los movimientos de protesta en Europa han puesto de relieve cómo existe un serio déficit democrático tanto en las administraciones centrales como en las autonómicas y municipales, así como una línea de continuidad entre todas ellas. Y, aunque los manifestantes no viajen a Bruselas para manifestarse, no les falta una perspectiva transnacional (protestas en todas las capitales europeas, vínculos entre Madrid, Barcelona y Atenas, movilizaciones del 19-J contra el pacto del euro). Tampoco pretenden constituirse como pueblo diferenciado de otros pueblos, sino como multidudes dinámicas y dispersas con múltiples centros y redes, que atraviesan territorios y que van desde las capitales árabes hasta Reikiavic.

La concepción de Lordon sobre la unidad del pueblo soberano parece confirmar los recelos del comité científico de ATTAC con respecto al Frente Nacional. El "pueblo", según Lordon, carece de la rigidez de la nación y de la raza pues permite la "integración «en su interior » de los extranjeros". Pero la integración se plantea con respecto a una identidad predeterminada (¿por quién?). El riesgo, pues, no estriba en que el Frente Nacional o Nicolas Sarkozy pueda apropiarse de temas de la izquierda. Consiste en que amplios sectores de la izquierda francesa (y de otros países), que siempre han estado obsesionados con el Estado y la soberanía, acepten sin problemas razonamientos propios de lo que antes se llamaba extrema derecha. En este sentido, la reacción soberana acaba por convertirse en una alternativa reaccionaria.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: La reacción soberana";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/la-reaccion-soberana";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: La reacción soberana";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/la-reaccion-soberana";

Escrito por: Samuel.2011/06/19 11:45:56.375000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

capitalismo

francia

nacionalismo

finanzas

modernidad

attac

izquierda

soberanía

neoliberalismo

frédéric-lordon

crisis

euro

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2011/06/16 10:58:8.786000 GMT+2

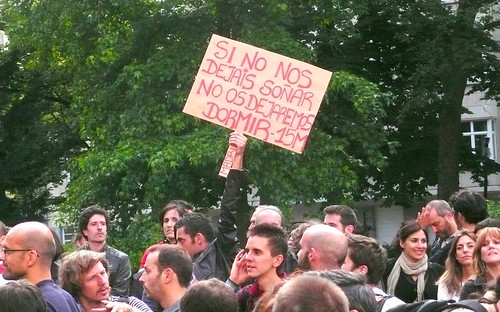

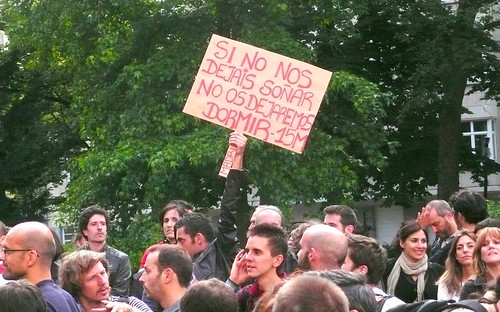

Se acabó el periodo de gracia para el movimiento del 15M. Si había tardado tanto fue gracias a la fuerza que llegó a adquirir. Pero los políticos que coquetearon con los ciudadanos antes de las elecciones, los medios de comunicación que repartieron carnets de indignados y algunos intelectuales de postín, ahora toman distancias abiertamente, cuando no hacen gala de una abierta hostilidad. Todos ellos insisten en que es el turno exclusivo de los partidos políticos, de los parlamentarios y munícipes electos. Al ciudadano le toca callar, dejar hacer, y recibir si protesta.

Sin embargo, ayer por la mañana, tanto el parlamento griego en Atenas como el parlamento catalán en Barcelona amanecieron rodeados de manifestantes dispuestos a impedir la entrada de unos representantes que en su mayoría se disponían a aprobar una estafa a la democracia con la excusa del ajuste presupuestario. En Grecia precipitaron la caída del gobierno Papandreu. "No nos representan", contraponen algunos. ¡Ni lo pretenden! El cerco al parlamento, como las acampadas, cuestiona la misma idea de representación en un momento en el que las protestas comienzan a radicalizarse, es decir, a centrarse en la raíz del problema político fundamental al que se enfrenta Europa: la expropiación financiera de lo común -políticos mediante- con la próxima aprobación del llamado pacto del euro. Desde el principio la crisis ha sido antes política que económica, de gobierno del capitalismo global. Pero sólo ahora en Europa esta crisis se manifiesta en su vertiente constitucional.

Este es el desafío que el conjunto de la clase política del Estado español -los herederos de una Transición hoy fuertemente cuestionada- no está dispuesto a tolerar. Para ello han sacado de la chistera un viejo espantajo: el de la "violencia". Desde el principio, las multitudes que se movilizaron fueron conscientes de esta trampa por lo que trataron de evitar caer en ella en todo momento, pese a las provocaciones policiales. Ayer se dieron cuenta de que de nada sirve, que cualquier incidente, cualquier roce, cualquier grito de desprecio, será magnificado por la lupa mediática (mientras se minimizan otras acciones) y tergiversado con los comentarios apropiados. Aunque sea obra de los infiltrados habituales. Todo es 'violencia' imputable a los violentados desde el mismo momento en que el rechazo se expresa fuera de los cauces establecidos, del mismo modo que en ciertas circunstancias todo es 'terrorismo', aunque haya terrores que no merezcan ser contabilizados. De hecho, el concepto de violencia se usa aquí de la misma manera que el de terrorismo, y hay quien, como Esperanza Aguirre, los emplean de manera indistinta.

La renovada Inquisición exige expiación y auto de fe: para que la protesta sea legítima, es necesario condenar la violencia y jurar respetar el sacrosanto principio de representación, que no es sinónimo de democracia. Es lo que reclaman numerosos periodistas, desde Ignacio Escolar a Vicente Partal, pasando por el editorialista de El País. El casus belli: las increpaciones al alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón la noche anterior. Enseguida salieron voces calificando de violentos y fascistas a quienes insultaban y perseguían al alcalde con caceroladas, clasificando a los "indignados" en "violentos" y "no violentos". Una maniobra para dividir y reventar el movimiento que cristalizó con la cobertura del cierre de la Ciutadella en Barcelona y la posterior demonización del intento de bloqueo del Parlament. Los diputados recibieron abucheos, escupitajos, "pintadas, empujones y el impacto de alguna piel de plátano", sí, pero en incidentes que fueron claramente menores. Ante la presión mediática, el mismo colectivo de Democracia Real Ya se vio obligado a emitir un comunicado condenando la violencia. Pero el carácter fascista no lo determina por sí solo el tipo de acción, sino la orientación política y ética de la misma, el modo en que se lleva a cabo. De ahí que dé bastante grima leer o escuchar a notorios ultraderechistas lanzar advertencias sobre el supuesto totalitarismo que subyace a la revuelta ciudadana.

Esto no es nuevo. En Argentina los medios de comunicación reaccionaron de modo similar cuando proliferaron los escraches como mecanismos de reprobación social. El escrache,

"según la definición convencional de sus creadores, H.I.J.O.S, es una acción cuyo fin apunta a poner en evidencia a los represores y lugares de tortura de la dictadura argentina de 1976-1983. A través del uso del arte visual, el teatro, el panfleto y acciones de escarnio público de tipo oral mediante la puesta en escena de múltiples recursos, HIJOS y más tarde otros grupos, instalarán el escrache como una práctica que apunta a mantener activo en el recuerdo colectivo la afrenta de la justicia impartida por el Estado, denunciando la presencia impune de los represores en libertad que conviven ocultos en el anonimato de la cotidianidad." (Diego Ortiz Vallejo)

Con posterioridad, el escrache "pasará a convertirse en una modalidad recurrente, efectuada por muy variopintos sectores de la sociedad", inmersa en el magma del "que se vayan todos". Obviamente, un escrache implica un cierto grado de violencia, como un corte de carreteras o el mismo hecho de ocupar un espacio público como las plazas. Por más que se rechace genéricamente "la violencia" no podemos obviar una reflexión propia -no impuesta- sobre la misma, y no sería bueno caer en la misma hipocresía que el Estado, que "condena" la violencia mientras pretende monopolizarla y aplicarla a conveniencia (se da la curiosa paradoja de que el gobierno español decidió apoyar a la rebelión libia, de manera interesada eso sí, por medio de las armas). La cuestión nunca ha sido, por tanto, violencia sí o no, sino qué tipo de violencia, cómo guardar la proporcionalidad y cómo evitar que la violencia afecte negativamente a las subjetividades de las propias multitudes. De ahí el rechazo, por ejemplo, al uso de las armas, al enfrentamiento directo con la policía (es esta última la que suele iniciar los enfrentamientos) y la preocupación porque un escrache no derive en simple linchamiento.

Desde la perspectiva del movimiento, la preocupación debería ser otra. La reivindicación popular de justicia, si se limita a los escraches o a los reclamos de procesos judiciales para los "culpables de la crisis", corre el riesgo de reflejar el mismo deseo de expiación moralizante y de retribución políticamente estéril. En ese sentido, la convocatoria del 19 de junio supone un salto hacia adelante en la crítica hacia las relaciones de poder político y económico y en la ineludible dimensión europea de la misma. No se trata simplemente de hacer escarnio público de este político o de aquel banquero. El escrache es a todo un sistema.

var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Quilombo: Escrache al sistema"; a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/escrache-al-sistema";

var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Quilombo: Escrache al sistema"; a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/escrache-al-sistema";

Escrito por: Samuel.2011/06/16 10:58:8.786000 GMT+2

Etiquetas:

representación

escrache

violencia

movimientos-sociales

democracia

argentina

15m

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (1)

2011/06/12 22:50:19.422000 GMT+2

Cuando la

Policía Nacional anunció el viernes la detención de tres personas por pertenecer a "

la cúpula de la organización "hacktivista" Anonymous en España", muchos nos reímos de la impostada teatralidad y de la pretención de atribuir una organización jerárquica a algo tan etéreo y difuso como Anonymous. Si querían disuadir a futuros "hacktivistas" les salió el tiro por la culata. Menos divertido es el hecho de que los detenidos -luego puestos en libertad con cargos- puedan llegar recibir condenas de hasta tres años de prisión por bloquear sitios web mediante "ataques de denegación de servicio". La supuesta pertenencia a una "asociación ilícita" permite además aplicar el grado máximo de la pena, tras la reciente modificación (L.O. 5/2010 de 22 de junio) del artículo 264 del código penal español. Existe una flagrante desproporcionalidad entre la acción tipificada y la pena que se pretende imponer.

Pero es sobre todo el lenguaje antiterrorista aplicado por la policía nacional -es decir, por el gobierno- el que augura una progresión represiva en el ámbito de la disidencia digital mediante sucesivas reformas del código penal. El comunicado de la policía contiene un apartado titulado "idea común y células autónomas". En él define a Anonymous como un "movimiento compuesto por una pluralidad de personas de diversas

nacionalidades las cuales actúan anónimamente y de forma coordinada,

generalmente hacia un objetivo acordado." Una descripción en la que resulta difícil apreciar algún elemento delictivo, como no sea la propia autonomía de las multitudes a las que hace referencia. Lo cierto es que la definición es lo suficientemente vaga como para incluir en ella movimientos como el del 15M. La policía pretende acabar con el anonimato y con el carácter masivo,

volátil e inaprensible de estas redes acusando a unas pocas personas con

nombres y apellidos y atribuyéndoles determinadas funciones en una

estructura definida.

Inevitables chivos expiatorios en una estrategia de intimidación. A este respecto, resulta sintomático que la policía acuse a uno de los detenidos de coordinar el ataque a los sitios web de gobiernos como los de Egipto, Argelia o Libia durante las insurrecciones democráticas que se produjeron en esos países. De este modo el Estado español muestra su solidaridad con ellos -no con los ciudadanos de esos países- y hace gala de la misma aprensión frente a la revuelta cívica.

El anuncio de la policía nacional coincide además con otro hecho significativo: el mismo viernes el Consejo de la Unión Europea acordó elevar las penas mínimas en los llamados "ciberdelitos", que incluyen los denominados ataques a los sistemas informáticos. Lo que propone el Consejo es una revisión de la Decisión Marco 2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, que ya era

problemática, pues metía en el mismo saco

una amplia variedad de conductas, desde la usurpación de identidad al bloqueo temporal de páginas web. Por ejemplo, no es lo mismo "obstaculizar o interrumpir de manera significativa el funcionamiento de un sistema de información" introduciendo o transmitiendo datos que borrando datos o vulnerando la intimidad de otras personas. Por lo que respecta a nuestros anónimos activistas, el Consejo acordó el viernes que "

si el ataque lo hubiera cometido un grupo criminal organizado, o si hubiera causado daños serios, por ejempo mediante el uso de un "botnet", o hubiera afectado a sistemas informáticos vitales", los Estados miembros podrían aplicar una pena máxima de prisión de hasta

cinco años. Este enfoque general adoptado por el Consejo servirá de base para negociar con el Parlamento Europeo la reforma de la directiva de 2005. Cuando se apruebe la directiva, luego serán los Estados miembros los que tengan la potestad de decidir si aplican las penas máximas que prevé, siempre que respeten las penas mínimas que se establecen en ella. Parece clara cuál será la opción del Estado español. Que estas medidas sirvan para evitar

acciones directas en internet, esa es otra historia.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Criminalización de la disidencia digital";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/criminalizacion-de-la-disidencia-digital";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Criminalización de la disidencia digital";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/criminalizacion-de-la-disidencia-digital";

Escrito por: Samuel.2011/06/12 22:50:19.422000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

consejo

represión

derecho-penal

movimientos

anonymous

internet

antiterrorismo

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (2)

2011/06/11 11:31:5.332000 GMT+2

David Vercauteren, en "

Micropolíticas de los grupos" (Traficantes de sueños, enero de 2010):

"Antiguamente, en los grupos había un personaje conocido por un nombre que variaba según los territorios. En algunos lugares le llamaban «el antepasado»; en otros, «el que recuerda»; y había otros en el que se le conocía como «

el que convoca la memoria»... Instalado en muchas ocasiones en la periferia de los grupos, contaba incansablemente pequeñas y grandes historias. Esas historias relataban muchas veces situaciones complicadas, dificultades, peligros en los que el grupo había caído de la misma manera que muchos otros antes que él. Otras veces narraban logros e invenciones que habían permitido incrementar las fuerzas colectivas. El antepasado transmitía también formas pragmáticas de construir un devenir común.

Una cultura de los antecedentesPor supuesto, ignoramos si tales personajes existieron en algún momento. Pero poco importa: el poder que tiene esta ficción nos interesa, porque invita, en un primer momento, a la siguiente pregunta: ¿qué ha podido suceder en nuestras colectividades para que los saberes que podrían haber constituido una cultura de los antecedentes estén tan poco presentes? En un segundo momento, nuestra historia nos lleva a una perspectiva indeterminada: ¿

qué pasaría si existiera a partir de ahora una atención a esos saberes que fabrican los éxitos, las invenciones y los fracasos de los grupos? ¿

Y si el antepasado o el que convoca la memoria empezara a existir?

(...)

Desindividualizar, «despsicologizar», salir de las disyunciones exclusivas («o, o...»), aprender a ralentizar y a protegerse (artificios), resistir a la urgencia y a lo que ésta implica como forma de estar juntos... tantos pequeños pedazos de saberes recogidos por aquí y por allá. Cada una de nosotras, con su experiencia, ha sentido los efectos de estas lógicas, de estos agenciamientos, cuando se nos imponen. A veces sufriéndolos, a veces jugando con ellos. Hay ahí una intuición que se queda en el camino, que pide expresarse, desplegarse, forzar el azar contra la repetición del déjà vu, de lo ya conocido. Insistencia cien veces enunciada, mil veces encontrada:

no somos grupo, devenimos grupo. Y la posibilidad de ese devenir hay que construirla.

Sin embargo,

cultivamos poco esa micropolítica, esa construcción de una ecología de las prácticas. Como si una fuerza nos retuviera, nos mantuviera en un suelo infectado de venenos. Quizás el mayor peligro de estos venenos es su poder para romper esa insistencia y vaciarla de su potencia. Hay ahí cuando menos una señal que nos tiene que hacer pensar: ¿cómo puede ser que en los grupos la cuestión de la micropolítica nos sea tan ajena y que no seamos capaces de acercarnos a problemas como el poder, las relaciones o la depresión fuera de un modo «psicologizante»? ¿Cuál es la fuerza que nos hace insensibles al devenir mismo de nuestros grupos, impotentes para comprender las bifurcaciones, los cambios, los quiebros que operan en nuestros cuerpos y en los procesos que ponemos en marcha?

(...)

Algún día tendremos que comprender la relación entre esa fuerza y la relativa pobreza cultural tan habitual en el ámbito de la micropolítica. Sin duda,

esta pobreza está

ligada a la

desposesión de los saberes y de las técnicas producida por el capitalismo. (...) Pero esta desposesión no se ha realizado sólo por la «buena disposición» del Capital. También ha sido posible gracias a que

la corriente mayoritaria de lo que se ha llamado el «movimiento obrero» pensaba, en parte, en los mismos términos que el propio capitalismo. Alianza extraña alrededor de un zócalo común: modernidad, progreso y universalismo. (...) Tenemos aquí, pues, una hipótesis: la pobreza cultural actual respecto a la micropolítica de los grupos tendría algo que ver con los procesos de desposesión provocados por el capitalismo y continuados o asumidos por una parte significativa del movimiento obrero.

(...)

Estamos, pues, en la conjunción de dos problemas: el proceso de (des)posesión de los valores de uso, de los saberes y de las técnicas de una comunidad y esa serie de divisiones por las cuales el uso está separado de la materialidad, el gesto de su pensamiento, el individuo de su colectividad... lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuáles son, en un grupo, los efectos de ese doble movimiento de (des)posesión y de separación?

Uno de estos efectos se juega en la relación complicada que nos vemos obligados a tejer entre la

macropolítica y la

micropolítica del grupo. Y aquí, nuestra única cultura de los antecedentes nos ha transmitido una vieja costumbre: la de centrarse en la macropolítica, es decir, en los motivos explícitos del grupo, en las programaciones que hay que llevar a cabo y en las agendas que hay que cumplir. Nos instalamos, pues, en un sólo campo, el único que merece ser discutido, evacuando tranquilamente las cuestiones de tipo micropolítico. Un ejemplo: prestamos muy poca atención y, por consiguiente, interés, a los efectos que tienen los comportamientos que hemos aprendido a tener en colectividad (en la escuela, en nuestras familias, en nuestras primeras experiencias de grupo...) en nuestras reuniones, en el tono y en las palabras que usamos, en nuestras actitudes corporales, en el tiempo que nos damos, en el ambiente que reina en nuestros locales o durante nuestras acciones. Desde hace por lo menos una generación, disponemos de un saber en ese ámbito específico: ¡el cuerpo es político! Pero parece que ese grito, lanzado por las luchas feministas, todavía no nos ha afectado lo bastante... corporalmente."

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Griots para un movimiento";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/griots-para-un-movimiento";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Griots para un movimiento";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/griots-para-un-movimiento";

Escrito por: Samuel.2011/06/11 11:31:5.332000 GMT+2

Etiquetas:

micropolítica

movimientos

15-m

memoria

democracia

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2011/05/30 08:08:40.565000 GMT+2

Europa no es Estados Unidos. Grecia no es Letonia. Irlanda no es Grecia.

Grecia no es Irlanda. Islandia no es Irlanda. El Reino Unido no es

Islandia ni Irlanda. Portugal no es Irlanda. España no es Portugal.

Italia no es España. Francia no es Italia. Alemania no es Francia, ni

Grecia...

Egipto no es Túnez. Libia no es Egipto. Yemen no es

Libia. Baréin no es Yemen. Palestina no es Baréin. Siria no es

Palestina. Argelia no es Siria. Marruecos no es Argelia. España no es

Marruecos. España no es Argentina. Wisconsin no es España...

Israel no es Sudáfrica. Europa no es Israel.

Gdeim Izik no es Tahrir. Tahrir no es Sol. Sol no es Cataluña. Cataluña no es

la Candelaria. La Candelaria no es

Syntagma. Syntagma no es La Bastilla...

¿O sí?

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Desemejanzas";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/desemejanzas";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Desemejanzas";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/desemejanzas";

Escrito por: Samuel.2011/05/30 08:08:40.565000 GMT+2

Etiquetas:

protestas

movimientos

democracia

2011

crisis

revolución

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)

2011/05/28 12:56:11.956000 GMT+2

Las primeras escenas de la película

Der Baader Meinhof Komplex (2008) muestran, en un excelente montaje, los hechos acaecidos el 2 de junio de 1967 en Berlín durante la visita oficial del Sha de Irán Reza Pahlevi. Miles de estudiantes salieron a mostrar su rechazo y acabaron siendo apaleados por los servicios de seguridad iraníes y luego por la propia policía alemana. En el transcurso de la manifestación, el joven Benno Ohnesorg murió tras recibir un disparo de un policía de paisano. La película, que relata el ascenso y caída del grupo Fracción del Ejército Rojo (RAF), tiene al menos el acierto de comenzar con la violencia del Estado. España en aquella época sufría la represión franquista, por lo que hoy nos cuesta apreciar cómo era la violencia policial en la Europa occidental de finales de los años sesenta. Mucho antes de que nacieran las Brigadas Rojas, en Italia era habitual que muriera algún manifestante a manos de la policía durante las frecuentes protestas de obreros y estudiantes. Surgió entonces una opción armada, "terrorista", que acabaría por convertirse en un espejo deformado de la violencia estatal (que en América Latina adquirió tintes genocidas). Como sabemos, esta opción condujo a un callejón sin salida, tanto desde el punto de vista militar como sobre todo ético y político.

Los policías (

mossos d'esquadra) que

agredieron a los acampados de la Plaza de Cataluña en Barcelona no hicieron por tanto nada que no hubieran hecho antes en reiteradas ocasiones. Lo que ha cambiado, y lo que la torpeza del consejero del interior Felip Puig ha revelado, es una multitud potente que, lejos de arredrarse, logró volver con más fuerza a la plaza y

desbordar a las impotentes fuerzas de seguridad. Algo parecido sucedió en el Reino Unido con las revueltas estudiantiles: las prácticas policiales de contención (

kettle) y las

cargas solo consiguieron reforzar la determinación de los jóvenes que protestan contra los recortes en educación, pensiones y salud. Los manifestantes ya no pretenden reproducir la brutalidad del Estado, porque no pretenden serlo. Lo que están logrando es volverla inútil.

El movimiento democratizador que se extiende por Europa coincide con el proceso inverso que se está produciendo desde las instituciones de gobierno, con apoyo de las fuerzas sociales más reaccionarias. Un proceso que no podemos ignorar. Que en España los principales candidatos a presidente de gobierno sean o hayan sido ministros de Interior nos da una idea del panorama que nos espera, gane quien gane las próximas elecciones estatales. Los gobiernos de la Unión Europea se han pasado los últimos años

reformando la legislación procesal, penal y administrativa para afrontar con músculo rebeliones como las que ahora están proliferando. También se están aprobando reformas laborales y migratorias que buscan segmentar a los ciudadanos y enfrentarlos entre sí. Su actual impotencia no debería implicar ni mucho menos que dejemos de ser

precavidos: los gobiernos que hoy despliegan estrategias militares y de contrainsurgencia en tierras lejanas no van a dudar en aplicar un grado mayor de fuerza con tal de evitar que se disuelvan los dispositivos de control.

Frente a la previsible reacción soberana, nada mejor que la paciente construcción y defensa de un espacio común por parte de las multitudes. En la plaza, en la universidad o en la red. Construcción creativa, reapropiación, lo que gente como Felip Puig denominan una "ocupación", porque siguen creyendo que la calle es suya. El consejero, poco tiempo después de ser nombrado para el cargo, ya había

advertido "

que nadie

piense que las ocupaciones de

propiedades privadas o alterar el

orden público puede ser el paisaje

habitual de Barcelona y Catalunya". Pues va a ser que sí.

Foto: Albert Salamé. 27 de mayo de 2011. Vilaweb.

Foto: Albert Salamé. 27 de mayo de 2011. Vilaweb.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Con el mazo dando";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/con-el-mazo-dando";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: Con el mazo dando";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/con-el-mazo-dando";

Escrito por: Samuel.2011/05/28 12:56:11.956000 GMT+2

Etiquetas:

violencia

cataluña

barcelona

acampadabcn

15-m

movimientos-sociales

democracia

policía

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (2)

2011/05/27 08:34:41.335000 GMT+2

La noche del 22 de mayo sucedió algo insólito en Santa Cruz de Tenerife. Por primera vez desde los tiempos de la Unión del Pueblo Canario, la izquierda alternativa conseguía la elección de dos concejales para el ayuntamiento de la ciudad: Pedro Fernández Arcila y Asunción Frías, de Alternativa Sí Se Puede por Tenerife (ASSPT). No sólo eso. Sí se puede conseguía representación en diez municipios de la isla, multiplicando por cuatro el número de concejales, de cinco en 2007 a veinte en 2011. En el hermoso municipio de Buenavista del Norte ASSPT se convirtió en la formación política más votada, desbancando al PSOE, que había gobernado en el pueblo durante veintiocho años. Sin embargo, la formación ecologista de izquierdas no logró superar -por muy poco- la barrera electoral del 5% que le hubiera permitido entrar en el Cabildo de Tenerife.

En un período de poco más de cinco años Alternativa Sí Se Puede se ha convertido en la cuarta fuerza política de la isla, haciéndose un hueco en un escenario dominado por los tres partidos que hace tiempo que se reparten el parlamento del archipiélago: PP, Coalición Canaria y PSOE y sus respectivos cismas coyunturales*. ASSPT procede de la confluencia de personas procedentes de diferentes grupos -nacionalistas, ecologistas, de izquierdas- situados en los márgenes de la política institucional tinerfeña, como la Alternativa Popular Canaria, la Plataforma contra el Puerto de Granadilla o diversos colectivos ciudadanos. Todo ello bajo la influencia del proceso del Foro Social Mundial ('Sí se puede' es otra manera de decir 'otro mundo es posible'). Por el momento, la dimensión nacionalista se ha desdibujado frente a una ecología política de izquierdas. Esto se debe en parte a, por un lado, la apuesta municipalista del grupo, que nació de las luchas contra las políticas urbanísticas de los partidos dominantes, y, por otro, a la conciencia de las cartas marcadas del juego parlamentario, con barreras de entrada del 6% autonómico y del 30% insular que favorecen el caciquismo insularista. En estas últimas elecciones logró establecer alianzas con formaciones similares de otras islas, como Gran Canaria o Lanzarote, con desiguales resultados.

Así pues, desde las elecciones de 2007 Sí se puede ha continuado trabajando en barrios y pueblos, promoviendo una idea de democracia participativa: concretamente, en la defensa de los intereses vecinales, tanto frente a la agresión urbanística (casos como el de la playa de las Teresitas o el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz) como frente a grandes proyectos de infraestructura (puerto de Granadilla, proyectos ferroviarios). En todos ellos el papel del abogado y ahora concejal en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fernández Arcila, ha sido crucial. Además, sus militantes se han empapado de las problemáticas que afectan a realidades diversas, desde los caseríos de Anaga a la pobreza en el barrio de Añaza. Lo que ha dado sus frutos electorales. En Santa Cruz de Tenerife, donde la abstención se redujo un cinco por ciento, Sí se puede avanzó especialmente en barrios como San Andrés, María Jiménez, El Tablero y El Sobradillo.

Poniendo los pies en el suelo, Sí se puede sigue siendo una formación pequeña (en torno a 17.000 votos para la isla de Tenerife) en un escenario dominado por fuerzas conservadoras y clientelistas, y con unos ayuntamientos muy endeudados. Tampoco podemos obviar que el rechazo a la política partidista y a la representación condujo en Canarias a un incremento notable de los votos nulos y en blanco y a las movilizaciones del 15-M, en las que por cierto participaron desde el principio militantes o simpatizantes de Sí se puede. Su condición de partido bisagra en circunscripciones como La Laguna hará que sea cortejado por unos y vilipendiado por otros, y le obligará a adoptar compromisos incómodos pero en ocasiones necesarios para que se pueda formar gobierno. El desafío consistirá en defender la agenda propia y evitar responder a la agenda de los demás, presión mediática mediante.

Sin embargo, su crecimiento en los municipios abre nuevos espacios y perspectivas estimulantes, siempre que esta formación continúe enraizada en los movimientos y abierta a la inteligencia colectiva. Algo que no es nada fácil cuando te insertas en estructuras concebidas para separar ciudadanos y clase política y que heredan toda una tradición de códigos, lenguajes, procedimientos y hábitos. Por ejemplo, la promesa obligada de la "creación de empleo" -todo lo verde que se quiera- no puede obviar la problemática más amplia del trabajo, la explotación, la producción social de riqueza y la cuestión de la renta más allá del empleo.

Hace diez años el historiador y amigo Domingo Garí, candidato de Sí se puede al Parlamento en las últimas elecciones, escribió lo siguiente: "la profesionalización de la actividad política ha derivado a lo largo de este siglo en la creación de una estructura de élites -que dirigen el Estado- y que se encuentran por encima y separados del resto de la ciudadanía." (El retorno a la Polis, Ed. La Marea, 2001). Frente a la lógica estatal Domingo oponía, influenciado por autores como Murray Bookchin, "la democracia directa y el municipio como ámbito de ejecución de aquélla [, que] pertenecen a la política y no al arte de gobernar." Mi mayor deseo para esta nueva etapa que comienza es que sigan haciendo política desde abajo y que nunca se encuentren por encima y separados del resto de la ciudadanía.

Se pudo entrar en las instituciones. Ahora toca demostrar lo más difícil: que se puede empezar a transformar.

* Un ejemplo es la improvisada coalición Por Tenerife (XTF), formada pocas semanas antes de las elecciones por una escisión del PSOE, Verdes e Izquierda Unida Canaria. Este último partido sufrió una grave crisis interna, por las opiniones divergentes con respecto a los acuerdos a los que llegaron los socialistas escindidos con Nueva Canarias y el PIL para las elecciones al parlamento autonómico. Nueva Canarias, partido creado en Gran Canaria por el ex presidente autonómico (con Coalición Canaria) Román Rodríguez, contribuyó con una generosa financiación a la campaña electoral de XTF.

var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Quilombo: Se pudo"; a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/se-pudo";

var a2a_config = a2a_config || {}; a2a_config.linkname = "Quilombo: Se pudo"; a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/se-pudo";

Escrito por: Samuel.2011/05/27 08:34:41.335000 GMT+2

Etiquetas:

canarias

elecciones

sí-se-puede

tenerife

ciudades

izquierda

ecología

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2011/05/22 13:21:53.604000 GMT+2

Resulta imposible dar cuenta de todo lo que se dice, se

discute, se

canta, se

escribe, se

comunica, se corea, se vota, se

reenvía, se siente, se vive. En las plazas, en las calles, en tiendas

de acampada, en las asambleas, en los comités, en internet. Desde Tahrir saludan vía Twitter a los acampados en Barcelona, desde Islandia nos

cuentan su experiencia, y por toda Europa los estudiantes transmiten el

virus contagioso de la rebelión civil.

Todo ello a una velocidad increíble. Hace muy poco, en enero,

decía en este blog: "

la intifada tunecina es euromediterránea y exige democracia, ahora." Euromediterránea y atlántica: más que intifadas proliferan campamentos como los que crearon los saharauis hace apenas seis meses en

Gdeim Izik, en la ex colonia española. Parece que fue hace una eternidad. Alguno de los activistas canarios que estuvieron entonces tal vez acampen hoy en Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria o en Fuerteventura. Los saharauis, como los árabes, exigen en el fondo las mismas cosas que nosotros, aunque se nos diga que allá hay dictaduras y aquí tenemos ejemplos a seguir. Entonces como ahora se trató de un auténtico éxodo ciudadano, en busca de un nuevo sentido común. ¿Qué significa, políticamente hablando, vivir juntos? Nuestras propias contradicciones quedan expuestas en la interacción con los demás, y no faltan votantes o simpatizantes de partidos conservadores entre quienes se pasaron por las manifestaciones.

Manifestación por la "democracia real" en Bruselas, 20 de mayo de 2011.

Manifestación por la "democracia real" en Bruselas, 20 de mayo de 2011.En pocos días la multimillonaria campaña de los principales partidos políticos quedó convertida en un teatro de marionetas tristes, enmudecido por el zumbido del enjambre. El enjambre carece de voluntad general, no hay una unidad desde la que partan las decisiones, todos comunican, deciden y valen por igual, sin cuota preferente en el telediario. Hay novatos, ingenuos, escépticos e ilusionados, ex derrotistas y gente de vuelta de todo. La práctica es aprendizaje, es política, y hay que irse despojando o reformulando aquellas viejas acepciones o malentendidos que continúan enturbiando la conversación. "Democracia real" es lógicamente antisistema desde la perspectiva del poder, perspectiva que rechazan los ciudadanos: el sistema es "antinosotros". Y "nosotros" es irrepresentable.

Frente a la

capacidad de organización de los ciudadanos, los gobiernos se vuelven maquinarias pesadas e inoperantes. Las barreras sociales, raciales, construidas por el poder, se disuelven en una marejada excesiva que desborda a todos. El gobierno danés reestablece los controles fronterizos, pero no ha podido evitar concentraciones españolas

en Copenhague. Si en Europa el poder propone cierre de fronteras, campos de detención y

ampara el odio, los ciudadanos movilizados montan acampadas abiertas a tod@s y se pitorrean de la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo.

La distancia entre ambos es sideral. ¿Puede cerrarse en falso cuando termine esta noche el recuento de votos? ¿Que haya representantes electos significa que debamos renunciar a que manden obedeciéndonos y a seguir construyendo un espacio común? En Barcelona ya votaron continuar con las movilizaciones

varias semanas más. Quizás no quede otra opción que seguir haciendo ruido en el enjambre.

Actualización 15:39 h : En Madrid los acampados en Sol decidieron quedarse en la plaza una semana más.

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: El enjambre";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/el-enjambre";

var a2a_config = a2a_config || {};

a2a_config.linkname = "Quilombo: El enjambre";

a2a_config.linkurl = "http://www.javierortiz.net/voz/samuel/el-enjambre";

Escrito por: Samuel.2011/05/22 13:21:53.604000 GMT+2

Etiquetas:

elecciones

españa

movimientos-sociales

acampadasol

15-m

democracia

| Permalink

| Comentarios (9)

| Referencias (0)

Siguientes entradas

Entradas anteriores