2009/08/09 11:23:0.341000 GMT+2

"Es la hora de resistir"

"Si lográramos ver las cosas por lo que son, veríamos claramente que el régimen de apartheid que las medidas racistas del llamado "paquete seguridad" de mañana pretenden imponer en Italia es un crimen, un crimen contra la humanidad.

Si lográramos ver las cosas por lo que son, veríamos claramente que las deportaciones y la negación del derecho de asilo para las personas que huyen de las guerras y de las dictaduras, del hambre y de la muerte son un crimen, un crimen contra la humanidad.

Si lográramos ver las cosas por los que son, veríamos claramente que el squadrismo -y su perversa legitimación por parte del gobierno y su abominable financiación por parte de las entidades locales- es un crimen, un crimen contra la humanidad.

Si lográramos ver las cosas por lo que son, veríamos claramente que los campos de concentración - en los cuales son recluídas y vejadas y humilladas personas que no han hecho ningún mal, y en los que han encontrado incluso a veces la muerte- son un crimen, un crimen contra la humanidad.

Si lográramos ver las cosas por lo que son, veríamos claramente que la reducción a la esclavitud de muchas personas que llegan a nuestro país esperando una vida mejor es un crimen, un crimen contra la humanidad.

Si lográramos ver las cosas por lo que son nos sublevaríamos como leones contra el régimen de la mafia y la corrupción, del squadrismo y del racismo, del acoso sexual y de la destrucción de la biosfera.

Nos sublevaríamos para defender la legalidad, la Constitución de la República italiana, el orden jurídico democrático, la convivencia civil, los derechos humanos de todos los seres humanos.

Nos sublevaríamos con la fuerza de la verdad, con la fuerza del derecho, con la fuerza del pacifismo.

Si nos cayeran las vendas de los ojos, si lográramos ver las cosas por lo que son.

Pero nosotros no tenemos las vendas sobre los ojos, nosotros logramos ver las cosas por lo que son.

Sólo la vileza puede volvernos cómplices del golpe de estado racista. Y nosotros no somos viles, nosotros no somos cómplices.

Es la hora de resistir."

Escrito por: Samuel.2009/08/09 11:23:0.341000 GMT+2

Etiquetas:

racismo

italia

fascismo

migraciones

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2009/08/07 09:14:46.456000 GMT+2

Civiles

El último informe de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) alertó del importante aumento de víctimas civiles en el país asiático durante el primer semestre de 2009, un 24 % más que en el mismo período del año anterior. Los responsables son tanto las diversas fuerzas insurgentes como las progubernamentales (ejército afgano e ISAF-OTAN). Sin embargo, Naciones Unidas aclara que la oposición armada ha matado a más gente que las fuerzas de seguridad afgana y las fuerzas militares internacionales. De las 1.013 víctimas civiles, el 59 % correspondería a las acciones de los insurgentes como consecuencia de atentados suicidas, atroces e indiscriminados, y la explosión de bombas de fabricación casera.

Estas cifras son problemáticas, como señala James Cogan en el World Socialist Website. Entre las víctimas de la insurgencia encontramos funcionarios gubernamentales, incluyendo policías y militares que no estén participando activamente en las hostilidades o en operaciones de contrainsurgencia. Por parte progubernamental, unos 200 civiles habrían muerto como consecuencia de los ataques aéreos estadounidenses entre enero y julio. Pero aquí se aceptan datos discutibles. La UNAMA da por buena la cifra de 63 civiles muertos del ataque del 4 de mayo en Bala Baluk, mientras que la población local denuncia más de 140 muertos, de los cuales 93 serían niños. Lo que explica las críticas de Marc W. Herold: "Pero, ¿en verdad podemos confiar en esas cifras de UNAMA? (...). La misma UNAMA concede que no se compromete con el “recuento de cuerpos” en Afganistán. Las razones citadas incluyen la inaccesibilidad de muchas de las zonas de conflicto y la carencia de adecuados recursos humanos para poder realizar ese trabajo. Más escepticismo produce que UNAMA se niegue a publicar datos desagregados que permitirían verificar los hechos. En efecto, se nos pide que creamos en las cifras de UNAMA. Pero, esas cantidades responden a un recuento basado en la fe."

Detrás de este macabro baile de números encontramos una problemática definición de lo que se entiende por civil. Ya mencioné que de lado insurgente se incluyen como víctimas civiles a policías y militares que no participan en operaciones concretas. Por otro lado, cientos de muertos por ataques aéreos en zonas remotas a las que no accede Naciones Unidas son considerados como militantes "talibanes" porque así lo dice el Pentágono, en muchos casos frente a las protestas de los propios afganos. Parece repetirse el caso de los polémicos informes onusianos sobre víctimas en Gaza, donde prácticamente todo varón, a partir de cierta edad, podía llegar a ser considerado miembro de las milicias armadas de Hamas (es decir, un blanco "legítimo"). James Cogan también recuerda que la UNAMA tampoco incluye el centenar de personas asesinadas este año por los Predator en las llamadas zonas tribales de Pakistán.

En un contexto de guerra contrainsurgente, la frontera entre "civil" y "combatiente" se difumina. Esta vertiente de contrainsurgencia es la que Obama pretende reforzar. Por lo que cuenta en Los Angeles Times el recientemente nombrado comandante de la ISAF, el General Stanley A. McChrystal, las cifras de muertos, civiles o no, aumentarán sensiblemente en los próximos meses. El general declara que "en el punto en que nos hallamos de la guerra en Afganistán, es más importante que nos centremos en la clásica contrainsurgencia”. Que, entre otras cosas, busca "separar a los insurgentes de la población". ¿Incluye esto la actuación de escuadrones de la muerte? Un modelo exitoso, según el Manual de Contrainsurgencia preparado por el general David Petraeus (FM 3-24), fue el de El Salvador en los años ochenta. En Iraq se ha llegado más lejos, limpieza étnica incluida.

Nadie ha demostrado que alguno de los miles de muertos afganos haya tenido algo que ver con los atentados del 11-S, un casus belli tan tramposo como el de las famosas "armas de destrucción masiva" en Iraq. Ocho años después de la invasión, Afganistán todavía espera su movimiento contra la guerra.

Escrito por: Samuel.2009/08/07 09:14:46.456000 GMT+2

Etiquetas:

afganistán

estados-unidos

contrainsurgencia

civiles

unama

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (1)

2009/08/04 09:08:36.563000 GMT+2

Lucha de clases en Katanga

En la República Democrática del Congo (RDC), existen al menos dos mundos mineros situados en el ojo del huracán globalizador. Uno está marcado por la violencia armada, como en los Kivus, en la región de los Grandes Lagos. El último informe de Global Witness, publicado el pasado mes de julio, explica con detalle cómo funciona la cadena productiva que une compañías europeas y asiáticas con los grupos armados presentes en Kivu Norte y Sur. Más al sur, en Katanga, no son las milicias las que actualmente se reparten la comercialización de los preciados minerales, sino que son grandes compañías (chinas, sudafricanas, canadienses, belgas, etc.) las que directamente compiten por las concesiones más ventajosas. Katanga concentra reservas de cobre, estaño y zinc que se encuentran entre las más importantes del mundo. Las reservas identificadas de cobre (de una pureza mayor que la de su competidor chileno) se estiman en 70 millones de toneladas, las de cobalto en 5 millones de toneladas, y las de zinc en 6 millones de toneladas.

La lenta descomposición de la compañía estatal Gécamines, heredera de la antigua empresa colonial Union Minière du Haut Katanga, y la inestabilidad política de la RDC mantuvieron en un discreto segundo plano a una región estratégica que marcó el convulso inicio de la independencia del Congo. Hasta que la revisión de las concesiones mineras en plena burbuja de las materias primas (2007-2008), volvió a poner a Katanga en el primer plano del mapa de los inversores. Este período es el que retrata la última película del documentalista belga Thierry Michel, Katanga Business (2009), que hasta el momento sólo se ha estrenado en Bélgica, Francia y en algunos festivales.

El documental retrata fielmente la fiebre minera que se desató en los últimos años en torno a las riquezas de Katanga. La pregunta retórica que se hace Michel es: ¿quién gana y quién pierde? La portada de la película es muy ilustrativa de los protagonistas de la película y de la manera en que son mostrados. Abajo, vemos una masa indiferenciada de mineros clandestinos (creuseurs) que extraen de las entrañas de la tierra lo que pueden por un puñado de dólares, con gran riesgo para sus vidas. Arriba, el poder capitalista representado por los propietarios y ejecutivos de las grandes empresas multinacionales y el gobernador de la provincia, Moïse Katumbi, en el centro con sombrero vaquero tejano (y cuyo nombre recuerda al del secesionista Moïse Tshombe, corresponsable del asesinato de Patrice Lumumba). A su derecha, vemos al Sr. Min, artífice de la joint venture chino-congoleña Socomin, producto de un acuerdo entre tres empresas estatales chinas y la RDC (a través de Gécamines, que detendrá sólo el 32 % de la compañía); a su izquierda, Paul Fortin, abogado canadiense nombrado director general de Gécamines a propuesta del Banco Mundial con el objetivo de completar su privatización; por último, con gafas oscuras, el belga George Forrest, principal empresario del Congo.

Mineros, obreros e intermediarios (négociants) nos cuentan sus preocupaciones, pero el tiempo en pantalla lo ocupan sobre todo los poderosos, que aportan el marco explicativo. El propio Michel, buen conocedor del país y oriundo de Charleroi -en otros tiempos, ciudad minera e industrial-, ha admitido en alguna entrevista el trabajo que le costó acceder a la intimidad del poder, de ahí que aproveche ese privilegio. Algunos, como el gobernador populista Katumbi, conscientes de la filmación, sobreactúan en beneficio propio, como cuando llama la atención a los funcionarios aduaneros por el tráfico ilegal de minerales que sale por la frontera con Zambia, o cuando abronca a los capataces chinos por no proporcionar el calzado apropiado a sus obreros.

Efectivamente, Moïse Katumbi es la figura central, el intermediario entre las multinacionales y las masas de los trabajadores de la industria minera y los mineros clandestinos. Si la película ha provocado una gran polémica a su paso por la República Democrática del Congo, se debe en parte al protagonismo de quien se perfila como potencial rival de Joseph Kabila. Katumbi confiesa sin pudor que antes de ser gobernador hizo fortuna con un pelotazo de "sólo" 60 millones de dólares, mediante la venta de terrenos que un día pertenecieron a la Gécamines a una sociedad australiana. Se excusa diciendo que los extranjeros se llevan mucho más. Carismático, presidente del equipo de fútbol TP Mazembe, el director Thierry Michel no oculta su admiración por el gobernador, personificación del estereotipo del big man africano, con toda la complejidad que ello entraña. Katumbi no es simplemente un portavoz del capital, sino un líder que en el documental aparece como garante de la paz social en la región, poniendo orden cuando las cosas se ponen feas.

Porque la Katanga que nos muestra es una provincia en constante conflicto. Miles de mineros artesanales, que en los últimos veinte años han ido ocupando las minas abandonadas por el Estado huyendo del paro, la guerra en otras provincias y la deforestación, son expulsados ahora por empresas extranjeras que adquieren títulos de propiedad sobre dichos terrenos y aportan inversiones en capital que limitan la necesidad de mano de obra. Por su parte, los obreros de Gécamines reclaman el cobro de salarios atrasados, mientras las recurrentes revueltas callejeras son duramente reprimidas por la policía congoleña.

Los chinos están presentes en la región de diversas formas. El documental muestra tres: comerciantes que trafican con los minerales que extraen los excavadores clandestinos; pequeñas empresas, a menudo sin licencia, que realizan la misma labor que los excavadores clandestinos pero con maquinaria y obreros chinos; y, finalmente, el Estado chino representado por el sr. Min y su inversión de 9 mil millones de dólares, libre de impuestos. Ante las críticas occidentales, China defiende que, lejos de generar deuda externa para el Congo, lo que ellos proponen no es un préstamo sino un trueque: minerales a cambio de infraestructuras (tendidos eléctricos, carreteras, centros de aprovisionamiento de agua, hospitales, etc.).

Chinos, australianos o sudafricanos, la lógica de la acumulación por desposesión no es muy diferente, si bien las compañías anglosajonas destacan por su sofisticación financiera: con sede en paraísos fiscales, suelen captar financiación en los mercados procedentes de hedge funds y fondos de pensiones que canalizan el ahorro de los trabajadores del norte a la extracción de cobre y cobalto en el sur. El período en que fue rodado la película no llega sin embargo a cubrir los efectos de la crisis financiera, que ha cortado la financiación en los mercados internacionales y provocado el desplome del precio de los minerales. Muchas pequeñas empresas chinas han cerrado y los excavadores informales han visto reducirse sus ingresos, hasta el punto de que muchos de ellos abandonan esta actividad. La película tampoco aborda la deforestación provocada por la minería, y el mismo director considera necesaria una "revolución industrial", convenientemente regulada por el Estado, que pueda beneficiar al pueblo congoleño. Podemos entonces replantearnos de otra manera la pregunta que se hace el director a lo largo del documental: ¿qué ganan y qué pierden?

Escrito por: Samuel.2009/08/04 09:08:36.563000 GMT+2

Etiquetas:

katanga

cine

minería

capitalismo

congo

china

moise-katumbi

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2009/07/29 09:33:26.127000 GMT+2

Coloniza, que algo queda

"Las tierras estatales y las tierras no cultivadas deben ser requisadas inmediatamente a fin de colonizar las zonas entre las concentraciones de minorías [la poblacion palestina] y sus alrededores, para reducir al mínimo la posibilidad de que se desarrolle un Estado árabe en la region. Será dificil para la población minoritaria formar una continuidad territorial y una unidad política cuando esté fragmentada por los asentamientos judíos." Matityahu Drobles, Plan para el desarrollo de la colonizacion de Judea y Samaria (1979-1983).

"El significado de la desconexión [de Gaza] es la congelación del proceso de paz... Cuando congelas este proceso, evitas el establecimiento de un Estado palestino y evitas una discusión acerca de los refugiados, las fronteras y Jerusalén. La desconexión aporta la cantidad de formaldehído necesaria para que no haya un proceso político con los palestinos." Dov Weissglass, jefe de gabinete de Ariel Sharon, acerca del plan de desconexión de Gaza. Entrevista a Haaretz, 6 de octubre de 2004.

Desde hace unos meses, la administración Obama está presionando al gobierno de Israel para que detenga la construcción de nuevos asentamientos o colonias en Cisjordania, lo que ciertamente constituye un importante cambio en la posición estadounidense. Sin embargo, lo que podría parecer un giro de ciento ochenta grados con respecto a la posición de George W. Bush no parece tan espectacular cuando se pone en perspectiva. Sharon desmanteló, con el beneplácito de Bush, los asentamientos israelíes en Gaza (donde apenas vivían unos ocho mil colonos), pero sólo para construir más donde realmente interesaba, en Jerusalén Este y Cisjordania. También Bush habló de crear un Estado palestino, y ya sabemos a qué ha conducido el engendro de Annapolis.

Conviene aclarar, pues, de qué asentamientos hablamos y de qué retirada. En Jerusalén Este, territorio ocupado que casi nunca es mencionado por la prensa, viven doscientos mil colonos judíos que se han ido instalando allí desde 1967. En Cisjordania la cifra de colonos alcanza ya los trescientos mil, distribuidos en 121 asentamientos o colonias. Entre ellos predominan nacionalistas-religiosos (22 % *) y judíos ultraortodoxos (31 %), según la clasificación sociológica que propone la ONG israelí Peace Now (información obtenida del International Crisis Group). Muchos de ellos desconfían ahora del propio Estado de Israel, al que acusan de haber traicionado su causa en Gaza. Además de estos asentamientos oficiales, hay que contar también lo que el gobierno israelí denomina "puestos de avanzada ilegales" (outposts), que desarrollan sin autorización los colonos más extremistas a partir de una colonia ya existente. Se calcula que actualmente existen un centenar de puestos de avanzada ocupados por unos cinco mil colonos. Una eventual paralización de los asentamientos proyectados afectaría a aquellos autorizados por el gobierno, que debería entonces incrementar su control sobre las construcciones no autorizadas.

Mapa de los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania (diciembre de 2008). Según los colores, la ONG Peace Now, próxima al laborismo israelí, los clasifica en seculares, religiosos, ultraortodoxos y mixtos.

Ahora bien, resulta que de esos 300.000 colonos, más de 220.000 viven al oeste del muro de cemento ilegal que ha estado construyendo Israel en los últimos años, en la llamada "zona de juntura" o "seam zone" (sin contar los de Jerusalén Este) mientras que son unos 67.000 los colonos que viven al este de la barrera **. Asentamientos y muro comparten una misma lógica: la mayoría de los colonos judíos, más de cuatrocientos mil situados en Jerusalén Este y en territorios cisjordanos, quedan al oeste del muro de separación.

Teniendo en cuenta estos datos, pienso que la tan cacareada negociación sobre los asentamientos podría llegar a aportar más formaldehído que otra cosa, como sugería el antiguo jefe de gabinete de Sharon. Detener las construcciones no significa que se resuelva la situación de las colonias existentes. Y cuando se habla de asentamientos, el gobierno israelí se refiere exclusivamente a lo que entiende por Judea y Samaria: es decir, lo que se sitúa más allá del muro. No es lo mismo discutir sobre 70.000 colonos que sobre 500.000. En fin, centrarse en esta cuestión deja de lado las cuestiones más espinosas: el derecho de retorno de los refugiados palestinos, Jerusalén y la cuestión de las fronteras que Israel remodela a su antojo.

Esta serie de hechos consumados permite a Israel marear la perdiz indefinidamente. Pero no se puede tomar la parte, los asentamientos, por el todo: la ocupación. Alain Gresh advierte en su blog:

"Uno de los riesgos de la estrategia adoptada por Obama es que, mañana, después de muchas tergiversaciones, el gobierno israelí acepte congelar las colonias - congelación que será prácticamente imposible de controlar, porque la mayor parte de las construcciones son realizadas por el sector privado- y que, ante esta « importante concesión », Estados Unidos y la Unión Europea se dirijan a los países árabes y a los palestinos preguntando: « ¿Qué ofrecen ustedes a cambio? » Hay que recordar que no hay nada que ofrecer a cambio: el conflicto no opone dos partes iguales, sino un ocupante y un ocupado. Lo que se necesita es la aplicación del derecho internacional y el fin de la ocupación, ni más ni menos..."

Desde los años setenta los sucesivos gobiernos de Israel han puesto en práctica diversos planes de colonización (plan Allon, plan Drobel, plan Sharon, etc.) y han propuesto diversas fórmulas de autogobierno limitado para la población indígena (apoyando elites tradicionales frente a la OLP, luego a la OLP frente a Hamas). Los resultados están a la vista: en estas condiciones, un Estado palestino no será otra cosa que una entelequia sometida al gobierno israelí, razón por la cual muchos activistas contra la ocupación defienden la idea de una solución uniestatal. Queda por saber cómo la opción sudafricana, que implicaría una transformación radical del mismo Estado de Israel, puede salir adelante en el contexto político actual.

--------------------------------------------------------------

* Frente a las interpretaciones tradicionales de la Torá, según la cual el establecimiento de Israel depende de la llegada del Mesías, por nacionalistas-religiosos se entiende aquel sector que apoya la creación del Estado de Israel y que ha participado activamente en su desarrollo. Celebran el día de la independencia, cumplen con el servicio militar y combinan ropa occidental con elementos religiosos.

** Según de que lado hablemos, la proporción de uno u otro campo de la derecha religiosa varía. Al este la balanza se inclina en favor de los nacional-religiosos: un 54 % vive en este tipo de asentamientos y un 9 % en asentamientos ultraortodoxos, frente a un 19 % que vive en asentamientos seculares. Por contra, de los 220.000 colonos que viven en la parte que se ha apropiado ilegalmente Israel, en torno a Jerusalén Este, el 37 % vive en asentamientos ultraortodoxos y el 13 % en asentamientos nacional-religiosos.

Escrito por: Samuel.2009/07/29 09:33:26.127000 GMT+2

Etiquetas:

estados-unidos

cisjordania

israel

palestina

colonialismo

| Permalink

| Comentarios (8)

| Referencias (0)

2009/07/26 11:49:26.513000 GMT+2

La gran mentira afgana

----------------------------------------------------------------------

La gran mentira de Afganistán

Por Malalai Joya - The Guardian, 25 de julio de 2009

En 2005, fui la persona más joven que resultó elegida para el nuevo parlamento afgano. Las mujeres como yo que se presentaron fueron mostradas como ejemplo de cómo la guerra en Afganistán había liberado a las mujeres. Pero esta democracia era una fachada, y la autoproclamada liberación una gran mentira.

En nombre del sufrido pueblo de mi país, ofrezco mis sinceras condolencias a todos quienes en el Reino Unido han perdido a sus seres queridos en la tierra de Afganistán. Compartimos el dolor de las madres, esposas, hijos e hijas de los caídos. Creo que estas víctimas británicas, como los muchos miles de muertos civiles afganos, son víctimas de las políticas injustas que los países de la OTAN han llevado a cabo bajo el liderazgo del gobierno de los Estados Unidos.

Casi ocho años después de que el régimen de los talibanes fuese derrocado, nuestras esperanzas por un Afganistán verdaderamente democrático e independiente han sido traicionadas por la continua dominación de los fundamentalistas y por una ocupación brutal que en última instancia sirve sólo a los intereses estratégicos americanos en la región.

Deben entender que el gobierno encabezado por Hamid Karzai está lleno de señores de la guerra y extremistas que comparten el credo de los talibanes. Muchos de estos hombres cometieron crímenes terribles contra el pueblo afgano durante la guerra civil de los años 1990.

Por expresar mis opiniones fui expulsada de mi escaño en el parlamento, y he sobrevivido a numerosos intentos de asesinato. El hecho de que fuera expulsada de mi cargo mientras caudillos brutales disfrutaban de inmunidad procesal por sus crímenes debería indicarles todo lo que necesitan saber acerca de la "democracia" que apoyan las tropas de la OTAN.

La constitución prohíbe que los responsables de crímenes de guerra puedan presentarse a altos cargos. Sin embargo, Karzai ha nombrado a dos conocidos señores de la guerra, Fahim y Khalili, como candidatos a la vicepresidencia para la próxima elección presidencial. Bajo la sombra del caudillismo, la corrupción y la ocupación, este voto no tendrá legitimidad, y una vez más parece que la elección real será hecha a puerta cerrada en la Casa Blanca. Como decimos en Afganistán, "el mismo burro con una nueva silla de montar".

Hasta ahora, Obama ha continuado con la misma política que Bush en Afganistán. Enviar más tropas y expandir la guerra a Pakistán sólo añadirá más combustible al fuego. Como otros afganos, arriesgué mi vida durante los años oscuros del dominio talibán para enseñar en escuelas clandestinas para niñas. Hoy la situación de las mujeres es tan mala como siempre. Víctimas de abusos y violaciones no encuentran justicia porque el sistema judicial está dominado por fundamentalistas. Un creciente número de mujeres, que no encuentran ninguna salida al sufrimiento de sus vidas, optan por suicidarse quemándose a lo bonzo.

Esta semana, el vicepresidente estadounidense Joe Biden afirmó que "más perdidas de vidas [es] inevitable" en Afganistán, y que la actual ocupación forma parte de los "intereses nacionales" tanto de los Estados Unidos como del Reino Unido.

Tengo un mensaje diferente para el pueblo británico. No creo que forme parte de sus intereses ver cómo se envían más jóvenes a la guerra, y cómo cada vez más dinero de los contribuyentes se dedica a financiar una ocupación que mantiene en el poder en Kabul a una banda de señores de la guerra corruptos y narcotraficantes.

Es más, no creo que sea inevitable que esta sangría continúe por siempre. Algunos dicen que si las tropas extranjeras abandonaran Afganistán el país se hundiría en la guerra civil. ¿Pero qué pasa con la guerra civil y la catástrofe de hoy? Cuanto más dure esta ocupación, peor será la guerra civil.

Los afganos desean paz, y la historia enseña que siempre rechazamos la ocupación y la dominación extranjera. Queremos que nos echen una mano por medio de la solidaridad internacional, pero sabemos que son los afganos los que deben luchar por valores como los derechos humanos y ganarlos.

Sé que hay millones de británicos que quieren encontrar un fin a este conflicto tan pronto como sea posible. Juntos podemos elevar nuestra voz por la paz y por la justicia.

Escrito por: Samuel.2009/07/26 11:49:26.513000 GMT+2

Etiquetas:

afganistán

estados-unidos

malalai-joya

otan

reino-unido

| Permalink

| Comentarios (4)

| Referencias (0)

2009/07/23 09:20:20.361000 GMT+2

Los nuevos palestinos

Básicamente, se dedicó a explicar los progresos alcanzados con los palestinos "buenos" (los que siguen a Mahmud Abbas) en el esfuerzo por alcanzar lo que los israelíes denominan "paz a través de la seguridad". El cambio semántico muestra la evolución que se ha producido en los últimos veinte años. El fallido proceso de Oslo mantuvo al principio el espejismo -falaz, como denunciara insistentemente Edward Said- de que se estaba negociando "paz a cambio de territorios". En realidad, lo que constataron los palestinos es que siempre se ha tratado de garantizar la seguridad de Israel, no la suya. O lo que es lo mismo, de asegurar la ocupación por otros medios...con un seudo-Estado palestino fragmentado y subordinado. El grado más refinado de la colonización se alcanza cuando son los propios colonizados los que gestionan el día a día de la ocupación.

Una crítica acertadísima del discurso de Dayton es la del abogado palestino Shawqui Issa que afirma, con indignación y tristeza, que lo más destacado de su discurso lo constituye la perspectiva sionista que adopta de manera tan franca y brutal. Para el militar estadounidense, que apenas se relaciona con palestinos mientras mantiene un obsceno compadreo con los ocupantes, el problema son los palestinos, no la ocupación israelí, que no menciona. Idea que comparte con el resto de representantes de la "comunidad internacional", como la Unión Europea. Los palestinos son el objetivo, quienes deben cambiar, y la misión de Dayton consiste "crear" "nuevos palestinos" en los que pueda confiar el ejército israelí. Se puede decir más alto, pero no tan claro como el general. Después de haber enviado a Jordania a jóvenes palestinos de unos veinte años para separarles del clan, la familia y cualquier influencia política:

"Ahora, tras el retorno de estos hombres nuevos de Palestina, han mostrado motivación, disciplina y profesionalismo, y son tan diferentes -y no me lo estoy inventando- que altos comandantes de las Fuerzas de Defensa Israelíes [FDI o Tsahal] frecuentemente me preguntan, "¿Cuántos más de estos nuevos palestinos puedes generar, y a qué velocidad? Porque ellos son el camino para que abandonemos Cisjordania."

Es la policía del gueto palestino. Una idea vieja, ya ensayada durante el proceso de Oslo, con asistencia de la CIA a partir del memorandum de Wye River (firmado en 1998 por Netanyahu y Arafat), y que sólo sirvió para la persecución de los enemigos políticos de Al Fatah en los trozos de tierra en los que Israel y Estados Unidos dejaban "gobernar" a la Autoridad Palestina. El fracaso del gobierno y la policía "indígenas" desembocó en la intifada de Al Aqsa (2000), que fue un levantamiento popular contra Ariel Sharon, pero también contra la elite gobernante palestina y el servilismo mostrado en la pantomima del "proceso de paz". Por este motivo, como explica Dayton en su conferencia, durante la masacre de Gaza de enero de este año, los israelíes temieron que pudiera producirse una tercera intifada en Cisjordania. Pero esta vez las fuerzas de seguridad palestinas fueron más eficientes, y las manifestaciones pudieron ser controladas sin muertos que hubieran inflamado aún más la situación en la retaguardia. Para regocijo de los militares israelíes:

"Como oficial militar profesional, aprecio la precaución israelí y la impaciencia palestina. Pero a veces resulta útil mirar hacia atrás mientras miras adelante. Recuerdo vívidamente un encuentro en febrero con un endurecido oficial del FDI, con gran responsabilidad directa en la seguridad de Israel. Estuvimos hablando en sus cuarteles acerca de lo que no sucedió en Cisjordania en enero [se refiere a la eventualidad de una tercera intifada] y las perspectivas para el futuro.

Se sentó en su silla y sonrió cuando dijo, "el cambio producido entre los nuevos hombres palestinos durante el año pasado es milagroso. Mi generación fue aquella que creció con intifadas, y ahora tengo la esperanza de que mis hijos no tengan que hacer lo mismo." Y como resultado se comprometió a tomar riesgos prudentes para avanzar, y ha sido fiel a su palabra. Sigue siendo cauto pero esperanzado. Yo también. "

Escrito por: Samuel.2009/07/23 09:20:20.361000 GMT+2

Etiquetas:

estados-unidos

israel

palestina

colonialismo

gaza

| Permalink

| Comentarios (5)

| Referencias (1)

2009/07/21 01:00:25.082000 GMT+2

Orden público

Veinte días después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

(TEDH) ratificara la ilegalización de Batasuna y otras organizaciones

de la izquierda abertzale, el mismo tribunal ha declarado inadmisibles

varios recursos relacionados con la exclusión de alumnos de diversas

escuelas francesas por llevar un "signo ostensible de pertenencia

religiosa": en la mayoría de las demandas, por llevar un hiyab, y en un supuesto por llevar un keski, el turbante que usan los sijs,

como el del primer ministro de la India Manmohan Singh. Aunque ambos

litigios hagan referencia a diferentes artículos del Convenio Europeo

de Derechos Humanos de 1950 (el artículo 11 sobre la libertad de

reunión y de asociación, en el primer caso, y el artículo 9 sobre

libertad religiosa en el segundo), el razonamiento que siguen ambas

resoluciones no difieren tanto. Tanto en un caso como en otro es el

llamado orden público, definido discrecionalmente por el Estado, lo que permite la limitación o vulneración de derechos fundamentales.

El

propio Convenio reconoce que los citados derechos pueden ser objeto de

restricciones siempre que estén previstas por la ley y "constituyan

medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad

pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o

la protección de los derechos o las libertades de los demás." (art.9.2). El artículo 11.2, relativo a la libertad de asociación, añade "la seguridad nacional" y la "prevención del delito".

Esta

excepción siempre ha constituido el as en la manga del que ha dispuesto

el poder soberano para escapar, cuando lo considera necesario, a las

limitaciones impuestas por el derecho. Lo significativo en estos

supuestos es que la excepcionalidad, que supuestamente debe ser objeto

de una interpretación restrictiva en tiempos de paz social,

poco a poco va expandiendo su ámbito de actuación y normalizándose. No

porque nos encontremos en una situación particularmente aguda de

conflicto político, sino en previsión del mismo. Como recordaban Antonio Negri y Michael Hardt en Imperio (2000), tras leer a Carl Schmitt, "el

poder jurídico de mandar sobre la excepción y la capacidad de desplegar

fuerza policial son, por lo tanto, dos coordenadas iniciales que

definen el modelo imperial de autoridad. " Al mismo tiempo, "el derecho de la policía se legitima por valores universales", y esto tanto en derecho interno como en derecho internacional (derecho de intervención).

El

TEDH, como los tribunales constitucionales nacionales, en lugar de

limitar el dispositivo penal y policial que están construyendo los

países europeos sobre la base de la defensa de los derechos humanos, lo

consagra partiendo de dichos valores, que quedan definidos en función

de lo excepcional, el orden público y la seguridad nacional. Según la

jurisprudencia del Tribunal, y siguiendo la posición del gobierno, el

Estado puede prohibir partidos políticos con sólo calificar meras

declaraciones y hasta omisiones (la no condena de atentados) de sus

militantes como contrarias al sistema democrático, es decir, contra el

orden establecido. Militantes que no podrán crear ningún otro partido

aún cuando no hayan recibido condena penal alguna. El Estado también

puede limitar la educación de quienes deseen mostrar determinados

signos de identidad religiosa o cultural por afectar al orden público y

"a los derechos de los demás". Sigo sin entender cómo vestirse de una

determinada manera o expresar con la indumentaria una determinada ideología puede afectar a

los derechos de los demás, al menos desde una perspectiva no religiosa.

Estas

sentencias no son sino las últimas de una trayectoria jurisprudencial

en las que el Tribunal expone una versión conservadora y limitada de

democracia, en la dirección apuntada más arriba. Y si en España el País

Vasco ha sido el "laboratorio privilegiado de las medidas de excepción" (John Brown), a nivel europeo lo ha sido Turquía.

Turquía

es el segundo país con más sentencias dictadas por el TEDH, después de

Italia, casualmente los países del sur europeo con mayor conflictividad

social y política durante los años setenta, años en los que vivieron

una especie de guerra civil de baja intensidad. En ambos casos

el dispositivo legal que se creó para reprimir la disidencia política

de extrema izquierda se ha extendido a otras políticas como la

migratoria en Italia. A diferencia de Italia, en Turquía el conflicto

desembocó en un golpe de Estado militar en 1980, un año antes del 23-F

español.

Muchas de las sentencias que se han pronunciado en

casos que implican al Estado turco, tal vez la mayoría, han sido

condenatorias. Algunas de ellas hacen referencia a la represión del

movimiento kurdo y de los partidos de izquierda. Pero las más

llamativas son aquellas en las que Turquía ha sido absuelta,

normalmente cuando se ha planteado una determinada concepción del laicismo:

aquella que no reclama la neutralidad del Estado en materia religiosa,

sino la de los propios ciudadanos cuando se manifiestan en el espacio

público. Este laicismo es el que ha permitido restringir la expresión

pública del islamismo político organizado.

En Karaduman c. Turquía (1993), Bulut c. Turquía (1993) y recientemente en Leyla Sahin c. Turquía (2005)

el TEDH permitió la restricción del acceso a la universidad a alumnas

que portaban el velo. El ejército y el Tribunal Constitucional turco

justificaron, por las mismas razones, la prohibición en 1997 de la

principal fuerza política del país, el Refah, durante el llamado golpe

postmoderno. En Refah Partisi c. Turquía (2001 y 2003), el TEDH

admitió los argumentos del Tribunal Constitucional turco. Da igual que

los estatutos del partido se ajustaran a la constitución: los actos y

discursos de los miembros de Refah podían imputarse a todo el partido,

dichos actos y discursos revelaban un objetivo de largo plazo de

implantar un régimen basado en la sharî'a en el marco

de una pluralidad de sistemas legales, y, según deduce el tribunal de las afirmaciones de algunos de sus miembros,

Refah no excluía el recurso a la fuerza para poder aplicar sus planes,

considerados por el TEDH incompatibles con su concepto de "sociedad

democrática". Obviamente, sólo se citan aquellas declaraciones que

permiten sostener la tesis de una "agenda oculta", desmentida en los

hechos por el actual gobierno islamista de Recep Tayyip Erdoğan.

El argumento más destacable es el siguiente: teniendo en cuenta "que las oportunidades reales que Refah tenía de poner [dichos planes] en práctica [por haber ganado las elecciones], hacían

que el peligro para la democracia fuese más tangible e inmediato, la

sanción impuesta a los demandantes por el Tribunal Constitucional, aún

en el contexto del margen restrictivo de interpretación del que

dispone, podía considerarse, de manera razonable, que obedecía a una necesidad social imperiosa."

El

razonamiento del "peligro" y de la "necesidad social imperiosa" ha

servido tanto para justificar la ilegalización de Refah o de Batasuna

como para, extrajudicialmente, no reconocer las victorias electorales

del FIS argelino o Hamás en Palestina. La intervención estatal (en el

caso palestino, de las potencias extranjeras) se ampara en los valores

que se dice defender frente a su potencial violación por parte de determinadas mayorías electorales.

Suele invocarse, como lo hace la sentencia Refah partisi c. Turquía, el ejemplo de Hitler, que llegó al poder mediante unas elecciones. Esta comparación con la realidad turca me parece desacertada. Porque si a algo se parece esta concepción de la política y del derecho, del orden soberano, es a las tesis expuestas en su día por el ilustre jurista nazi Carl Schmitt, quien ya alegaba que "la diferenciación específicamente política, con la cual se pueden relacionar los actos y las motivaciones políticas, es la diferenciación entre el amigo y el enemigo." Y enemigos son, desde el punto de vista schmittiano, los que designa el Estado: mediante la Ley de Partidos española (que en la práctica no se aplica a los dos partidos estatales dominantes, por más que puedan constatarse infracciones a lo que establece), la Ley francesa sobre signos religiosos (que se aplica a grupos no cristianos) o la legislación turca sobre el laicismo (específicamente diseñada para reprimir a la oposición política). Decía Schmitt:

"La diferenciación entre amigos y enemigos tiene el sentido de expresar el máximo grado de intensidad de un vínculo o de una separación, una asociación o una disociación. (...) El enemigo político no tiene por qué ser moralmente malo; no tiene por qué ser estéticamente feo; no tiene por qué actuar como un competidor económico y hasta podría quizás parecer ventajoso hacer negocios con él. Es simplemente el otro, el extraño, y le basta a su esencia el constituir algo distinto y diferente en un sentido existencial especialmente intenso de modo tal que, en un caso extremo, los conflictos con él se tornan posibles, siendo que estos conflictos no pueden ser resueltos por una normativa general establecida de antemano, ni por el arbitraje de un tercero "no-involucrado" y por lo tanto "imparcial"."

Esta diferencia existencial es la que plantea la Gran Sala del TEDH en su referencia a la sharî'a, cuando establece que es "incompatible con los principios fundamentales de la democracia" porque considera que "al reflejar los dogmas y reglas divinas que establece la religión, es estable e invariable." Una descripción que precisa de matizaciones que los jueces no aportan. Porque si bien el Corán y la Sunna se consideran invariables, la interpretación y aplicación humana (el fiqh) es infinitamente variable. Históricamente ha operado de manera no muy diferente a la del common law anglosajón y ha sido permeable a influencias externas. No pretendo hacer aquí una defensa del derecho musulmán, sino constatar cómo esta interpretación esencialista de las referencias islámicas (hiyab, sharî'a) sirve para definir, de manera especular, un determinado orden. Que en el fondo, aspira a eso: a ser estable e invariable.

Escrito por: Samuel.2009/07/21 01:00:25.082000 GMT+2

Etiquetas:

tedh

turquía

españa

sharia

francia

batasuna

hiyab

euskadi

| Permalink

| Comentarios (6)

| Referencias (0)

2009/07/16 14:19:1.183000 GMT+2

Peregrino en Cape Coast

Barack Obama visita el castillo de Cape Coast, antigua plaza comercial esclavista, en Ghana (11 de julio de 2009). Fotografía: AP/Haraz N. Ghanbari.

La expectación por la primera visita de Barack Obama al África subsahariana como presidente de los Estados Unidos era enorme. Tras su visita a Rusia y después de la cumbre del G-8 en Italia, finalmente Obama se decidió hacer una parada en la pequeña Ghana frente al país de su padre, Kenia, o frente al gigante nigeriano. Tras las discutidas elecciones celebradas en Kenia en diciembre de 2007 y los sangrientos enfrentamientos que se produjeron inmediatamente después, que acabaron desembocando en un frágil gobierno de coalición entre los contendientes Mwai Kibaki y Raila Odinga, el país había dejado de representar el modelo de estabilidad política que Obama desea promover en África negra. El reciente informe del Relator Especial de la ONU, Philip Alston, en el que denunciaba la actuación de "escuadrones de la muerte" gubernamentales durante los primeros meses de 2008, no facilitó las cosas. Además, Kenia está demasiado implicada en un conflicto terrible como el somalí, y ha sido un actor clave en la red de secuestros (extraordinary renditions) que impulsó George W. Bush.

En Ghana, en cambio, las elecciones presidenciales de diciembre de

2008 dieron la victoria a John Atta Mills por un estrechísimo margen

(40.000 votos de diferencia con Nana Akufo-Addo, del antiguo partido

gobernante New Patriotic Party, el margen más estrecho de los procesos

electorales africanos desarrollados hasta la fecha), sin que ello diera

lugar a disputas como las que se produjeron en Kenia. Lo cual no

significa que no persistan tensiones como en el reino de Dagbon, donde el conflicto interclánico

ha impedido la elección de un rey que sustituya al asesinado en 2002. A

la alternancia electoral pacífica se unía los buenos datos

macroeconómicos de Ghana, un país cuyo PIB creció un 5,7% en 2007 y

que espera crecer un 4,7 % en 2009, según The Economist. Dos

elementos, el político y el económico, muy importantes para la

operación de relaciones públicas lanzada por el presidente

norteamericano, quien cuida mucho el aspecto simbólico: Ghana es el primer país negroafricano que accedió a la independencia

tras la descolonización, y una visita a Cape Coast, como a Gorée en Senegal, bien vale una foto.

El discurso del presidente Barack Obama ante el parlamento ghanés en Accra el pasado 11 de julio se dirigió a un continente, no a un país, en tanto que representante de un linaje con raíces africanas. Obama destacó explícitamente el ejemplo de Ghana frente a los problemas de Kenia, y se centró en el llamado buen gobierno, que es la solución mágica de los chamanes occidentales, especialmente del Banco Mundial, a los problemas africanos. Al menos no hizo gala de la arrogancia colonial de Nicolas Sarkozy. El presidente estadounidense no se entrevistó con ningún medio local (¿para qué, si puedes hacerlo a la CNN?), pero a cambio mensajes clave de dicho discurso fueron enviados mediante SMS a miles de teléfonos móviles en África. Mensajes como éste: "The 21st century will be shaped by what happens not just in Rome or Moscow or Washington, but by what happens in Accra as well." Puedo imaginarme la cara del ghanés que haya recibido semejante SMS, mientras sufre el bloqueo de Accra impuesto por las exigencias del gobierno estadounidense en materia de seguridad.

Muchos ghaneses desconfían del interés estadounidense en el país y en la región. Ghana, que actualmente exporta principalmente cacao y oro, comenzará a extraer petróleo de manera significativa a partir de 2010. Aunque Obama desea que Estados Unidos dependa menos del petróleo y de los proveedores árabes, su país sigue teniendo el golfo de Guinea en el punto de mira. Y Ghana podría albergar en el futuro la sede de Africom, como ha dejado caer Obama en su discurso.

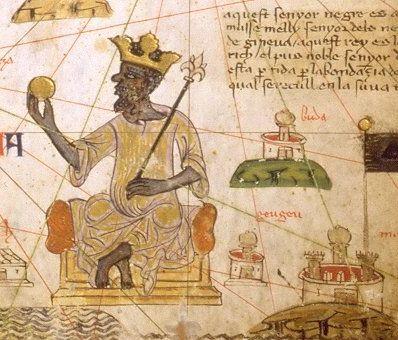

De momento, la operación de encanto del nuevo presidente le está permitiendo ganar amigos en África, algo muy útil cuando se trata de aprobar resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero Estados Unidos tiene hoy poco que ofrecer, visados aparte, teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesa, y África tiene otros pretendientes. Su situación es opuesta a la de Mansa Musa, emperador de Malí a inicios del siglo XIV. En 1324 Musa inició una peregrinación a la Meca (el Hajj) que duraría dos años. Cuentan las crónicas que a su paso por Egipto, Musa llegó con camellos cargados de oro. Allí donó tanto y compró tantas cosas que hundió el precio del oro por unos doce años y tuvo que endeudarse para volver a su país. Obama viaja con unos Estados Unidos ya endeudados, enfangado en guerras varias, con relaciones diplomáticas que reparar, problemas internos y en plena recesión económica.

Mansa Musa, emperador de Malí. Extracto del maravilloso Atlas Catalán (1375), del geógrafo judío mallorquín Abraham Cresques. Biblioteca Nacional de París.

La paradoja es que, pese al declive y debido a su posición todavía central en el mundo, quienes gobiernan, y muchos de los gobernados, esperan mucho del emperador, más de lo que éste puede realmente aportar aunque quisiera. Barack Obama haría bien en no destacar tanto sus ancestros

africanos. La familia africana es muy extensa, y no es muy correcto que

tan ilustre y bien posicionado descendiente no contribuya a su

sostenimiento.

Escrito por: Samuel.2009/07/16 14:19:1.183000 GMT+2

Etiquetas:

ghana

estados-unidos

kenia

áfrica

mansa-musa

obama

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2009/07/07 14:02:23.874000 GMT+2

Libertades y comunes

"[La burguesía] enterró la dignidad personal bajo el dinero y redujo todas aquellas innumerables libertades escrituradas [chartered freedoms] y bien adquiridas a una única libertad: la libertad ilimitada de comerciar. Sustituyó, para decirlo de una vez, un régimen de explotación, velado por los cendales de las ilusiones políticas y religiosas, por un régimen franco, descarado, directo, escueto, de explotación." Karl Marx, Manifiesto Comunista (1848)

Durante dos meses, desde el levantamiento del 9 de abril, los pueblos de la Amazonía peruana se enfrentaron al gobierno de Alan García con cortes de carretera y la ocupación de oleoductos y gasoductos. Aguantaron la embestida militar del gobierno, que provocó decenas de muertos y, tras recibir un importante apoyo interno e internacional, lograron paralizar los proyectos de privatización de los bosques peruanos. El Decreto Ley 1090, ahora suspendido, dejaba fuera del régimen forestal nada menos que 45 millones de hectáreas, el 65 % de la masa forestal del Perú, con lo que dichas tierras podían ser vendidas a las multinacionales. Este y otros decretos se apoyaban en el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos, documento de carácter cuasi-constitucional, es decir, con rango superior a la legislación interna. Frente a este tratado, los indígenas peruanos invocan otras normas supranacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas.

Quince años atrás, el 1 de enero de 1994, indígenas de Chiapas se alzaron en armas coincidiendo con la entrada en vigor de otro tratado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA, en inglés). Sobre la base del mismo, el gobierno mexicano había promovido la reforma del artículo 27 de la Constitución mexicana, que reconocía la propiedad comunal de los ejidos. En sus primeros comunicados el Ejército Zapatista de Liberación Nacional reivindicaba que "el artículo 27 de la Carta Magna debe respetar el espíritu original de Emiliano Zapata: la tierra es para los indígenas y campesinos que la trabajan. No para los latifundistas." Antes, en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, el EZLN se había referido a la Constitución para justificar el derecho a la rebelión:

"Para evitarlo [que nos quiten todo] y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice:

«La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.»"

La mención que hacían los zapatistas de la palabra Carta Magna llamó en 2002 la atención del historiador Peter Linebaugh, co-autor de "La hidra de la revolución" y uno de los grandes especialistas de la historia de los de abajo. En un momento en que el gobierno de George W. Bush desmantelaba garantías jurídicas en nombre de la libertad, construía un aparato policial a la medida de su "guerra contra el terror", e invadía Afganistán, a Linebaugh le sorprendió la defensa que hacían los indígenas chiapanecos... ¿del famoso texto legal inglés de 1215?. Pronto descubrió que se trataba de un malentendido, pues en español es habitual referirse a la constitución con la expresión Carta Magna. Pero el hecho de que ese término perdurara en el mundo no anglosajón y que se invocaran derechos constitucionales para defender los bosques y la tierra frente al expolio y la privatización, llevó a Linebaugh a redactar primero un panfleto, que luego se convirtió en un curioso libro de historia: "The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons for all" (University of California Press, 2008).

Amazónicos y chiapanecos entienden que sus derechos y libertades dependen de la apropiación común de la tierra y de los bosques. Para defenderse invocan textos de carácter constitucional, es decir, aquellos que se sitúan por encima del legislador, de los representantes de la soberanía nacional que amparan el expolio y los cercamientos.

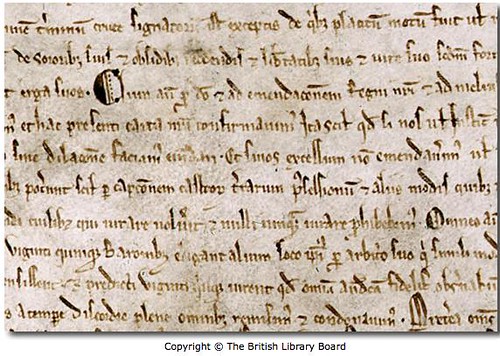

Lo que Peter Linebaugh nos descubre es que la historia de la Carta Magna, el famoso documento sancionado por el rey Juan I en Runnymede tras la rebelión de los barones, es una en la que las libertades y los derechos jurídicos y políticos no pueden entenderse sin la supervivencia económica, que pasa por el aprovechamiento colectivo de los bienes comunes. Por esta razón, es también la historia del enfrentamiento por la interpretación de su legado. La Carta será mencionada tanto por quienes lucharon contra la esclavitud y la libertad como por quienes quisieron justificar la opresión y la explotación.

En su libro Linebaugh nos relata las diferentes interpretaciones (documental, legal, cultural y constitucional) y la suerte desigual que han tenido las dos Grandes Cartas de las Libertades de Inglaterra: la Carta Magna (1215) y la Carta del Bosque (1217), cuyo contenido íntegro recoge el libro. En ambos documentos, "los derechos políticos que derivan de la restricción del comportamiento autocrático se complementan con los derechos comunes que restauran los usufructos de subsistencia (bienes o usos requeridos para el bienestar)." La Carta Magna protegió los intereses de la Iglesia, de la aristocracia feudal, de los mercaderes y de la comunidad judía. Pero también reconoció a los commoners.

La interpretación jurídica e historiográfica liberal relegó la Carta del Bosque y artículos significativos de la Carta Magna al apartado de reliquias medievales. Los artículos 47 y 48 de la Carta Magna hacen referencia directa al bosque, es decir, al modelo energético de la época. El artículo 47 no obligaba a la tala de los bosques, como se lee en alguna traducción incorrecta de la versión latina o inglesa al castellano, sino a convertir los bosques de la Corona, donde no se podía cazar o aprovechar su leña, en bosques comunales (deafforestentur). El crecimiento del poder de la Corona, esto es, del Estado, se apoyaba precisamente en el dominio real de los bosques sujetos a las leyes del soberano.

La situación de la mujer está estrechamente relacionada con el acceso a los recursos forestales y a los bienes comunes. El artículo 7, que hace referencia al derecho que tiene la viuda a entrar en posesión de su dote y de su cuota hereditaria, sufrió una mutación aún más temprana. A la frase "podrá permanecer en la casa de su marido cuarenta días tras la muerte de este, asignándosele durante este plazo su dote" la Carta Magna original añadía una frase muy importante que desaparece en la versión de 1217: "y tendrá en ese período su derecho razonable a recoger leña de las tierras comunales [she shall have her reasonable estover in the common] (...). Para construir, para tener combustible, para cocinar. En suma, para su sustento. Será la guerra civil y el enfrentamiento con Francia, que acabaron dejando muchas viudas, los que expliquen el abandono de esta norma al cabo de tan sólo dos años.

En el artículo 8 se añade que "ninguna viuda será obligada a casarse mientras desee permanecer sin marido. Pero deberá dar seguridades de que no contraerá matrimonio sin el consentimiento regio, si posee sus tierras con cargo a la Corona, o sin el consentimiento del señor a quien se las deba". El sistema señorial y la posición de subordinación de la mujer en la Inglaterra medieval del siglo XIII no debe ocultar el hecho de que el documento estaba reconociendo importantes derechos a la mujer viuda: libertad para (no) contraer matrimonio y derecho de subsistencia. Y esto no es casualidad, es una consecuencia de su lucha y resistencia.

Extracto de una de las cuatro copias que se conservan de la Carta Magna original de 1215. British Library.

Para los oprimidos y explotados, las libertades no se entendían sin el reconocimiento de los comunes. Artículos como el 39, del que deriva el habeas corpus, la prohibición de la tortura o el juicio por jurado popular, o el 41 (libertad de movimiento) se consideraban conquistas equivalentes a lo que hoy se denominarían derechos sociales, actualmente derechos que se distinguen de los derechos civiles y políticos. La diferencia es que una concepción de los derechos comunes inserta éstos en una ecología determinada, en una determinada praxis del trabajo colectivo y con autonomía con respecto a la ley y el Estado.

Linebaugh explica el recorrido de las Cartas de las libertades durante la transición del feudalismo al capitalismo durante los siglos XV y XVI. El revolucionario siglo XVII será aquel en el que la Carta Magna comienza a adaptarse al liberalismo incipiente, al tiempo que la Carta del Bosque queda relegada al olvido. Son los tiempos de la Petition of Rights (1628), los debates de Putney (1647) y la ley de Habeas Corpus (1679). Pero también son los tiempos de la plantación esclavista, de la expansión colonial y los ataques a las mujeres (brujería), del cercamiento (enclosures) de las tierras comunales.

El siglo XVIII contemplará el renacimiento atlántico de la Magna Carta, que inspirará los movimientos por la independencia de los Estados Unidos. Pero este documento, desprovisto de las cláusulas relativas a los bienes comunales, y vinculado a una Declaración de Independencia que es también una declaración que defiende, no recorta, el poder del Estado, permitirá que la independencia americana se base constitucionalmente en una nueva expropiación, la de las tierras colectivas indígenas, y la esclavitud. Esta expropiación continuará en las colonias, como se explica en el capítulo relativo a la India. En América, y a través de una lectura de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del análisis iconográfico de las pinturas y murales realizados sobre la Magna Carta durante los siglos XIX y XX, Linebaugh nos cuenta cómo el declive de su funcionalidad legal coincide con su idolatría como símbolo del individualismo y de una supuesta civilización anglosajona.

Con la Patriot Act, la creación de prisiones especiales como la de Guantánamo y las deportaciones clandestinas de detenidos, George W. Bush daba un paso importante en la derogación de libertades reconocidas en la Carta Magna y en leyes como la de Habeas Corpus (1679), cuyo nombre completo es, por cierto, "Acta para completar las libertades de los súbditos y evitar las deportaciones a ultramar". Y lo hizo sobre la base de la defensa de las libertades, palabra que repitió hasta la extenuación. Pero cuando el 20 de septiembre de 2001 quiso emular a Franklin D. Roosevelt y su discurso sobre las Cuatro Libertades, sólo mencionó dos: libertad de religión y libertad de expresión. Obvió otras dos libertades que en castellano conviene traducir más bien como liberación: liberación de la necesidad (freedom from want) y liberación del miedo (freedom from fear). La apuesta neoconservadora por la agresión imperialista, la depredación y el control social no necesitaba mencionarlas.

Liberación de las necesidades básicas (Freedom from want); liberación del miedo (Freedom from fear). Norman Rockwell.

El libro es rico en relaciones transhistóricas, a veces algo forzadas, y el término común se declina reiteradamente en todas las variantes posibles, lo que no empaña el sentido general del mismo. Abundan también algunas licencias poéticas que no serán del gusto de los más academicistas.

Como declara su autor en la introducción, el objetivo de The Magna Carta manifesto es volver a poner los comunes en la agenda de la constitución política. Y vincularlos con la no siempre bien entendida cuestión de la libertad. Una comparación entre los procesos constituyentes de América Latina y Europa desde esta perspectiva nos descubre muchas cosas: si allá el conflicto político derivado de una acelerada acumulación por desposesión (que incluye un nuevo ataque a los bosques y a las comunidades) sigue abierto y las fuerzas populares están forzando cambios constitucionales que se traduzcan en mayores derechos y espacios de autonomía, en la estancada Europa los fracasados intentos de reforma constitucional desde arriba, desde parámetros neoliberales y con una obsesión por la seguridad, no están logrando otra cosa que nuevos cercamientos (propiedad intelectual, prohibición del P2P, control de internet), una progresiva limitación de la democracia y de los derechos civiles y políticos.

Se trata de una forma de volver a hablar de comunismo y de democracia, sin los pesados lastres de la experiencia soviética, de debates caducos. En un pasaje Linebaugh nos regala una estrofa de un poema medieval de William Langland, Piers Ploughman, aquí conocida como Pedro el Labrador, unas pocas frases que conectan sin pretenderlo siglos de historia en una lucha inacabada, el periodo previo a la acumulación primitiva inglesa y el capitalismo cognitivo en ciernes.

“Porque la inteligencia humana es como el agua, el aire y el fuego, no puede ser comprada o vendida. El Padre de los Cielos hizo que estas cuatro cosas fuesen compartidas en la Tierra en común. Son tesoros de la Verdad, libres para el uso de todos los hombres honestos, y nadie puede añadir nada a ellas o disminuir nada en ellas sin la voluntad de Dios.”

Escrito por: Samuel.2009/07/07 14:02:23.874000 GMT+2

Etiquetas:

derecho

comunes

peter-linebaugh

indígenas

amazonas

comercio

carta-magna

zapatismo

libertades

| Permalink

| Comentarios (4)

| Referencias (1)

2009/07/03 13:32:58.861000 GMT+2

Colores

El pasado 20 de junio, los 230 migrantes sin papeles que permanecían encerrados en la Iglesia del Beguinaje en pleno centro de Bruselas, en protesta por su situación, pusieron fin a una huelga de hambre de 80 días. Según el sacerdote de la parroquia, la mayoría, en una situación realmente desesperada, no quería dejar huérfanos a sus hijos. Parece que todavía no han podido garantizar su completa regularización. Los migrantes han seguido presionando con otras acciones como la ocupación de las instalaciones del centro universitario Erasmus por parte de 300 personas hasta que fueron expulsados por la policía.

Las noticias se suceden a gran velocidad. En Italia el Senado aprobó finalmente la ley que convierte en delito la inmigración no controlada mientras legaliza la existencia de milicias ciudadanas parapoliciales. En Austria se han multiplicado en los últimos años los incidentes de caracter racista. En el Parlamento Europeo se va a constituir un grupo parlamentario explícitamente xenófobo. En España continúan las expulsiones, mientras el gobierno presenta un Anteproyecto de reforma de la Ley de Extranjería inspirado en la directiva de retorno que, aunque corrige algunas cosas de la propuesta anterior, mantiene las premisas básicas del modelo migratorio vigente y acentúa sus aspectos represivos. Como afirma la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA):

"No obstante, este texto aprobado el pasado viernes [26 de junio] mantiene numerosas restricciones que nos llevan a manifestar nuestro rechazo al mismo. Estos retrocesos tienen su fundamento en la adhesión a un teórico modelo de inmigración legal y ordenada y de lucha contra la inmigración ilegal cuya utilidad se ha demostrado fracasada y, además está provocando graves violaciones de los derechos humanos. El texto tiene mucho de represión y control y muy poco de integración.

El anteproyecto destaca por un sesgo claramente restrictivo marcado por una visión utilitarista de carácter económico de los extranjeros, de acuerdo a la cual la vida del extranjero en España sólo tiene sentido en cuanto elemento del mercado laboral sin alejarse de esos planteamientos que predominan en el marco europeo y que se basan en el recorte de los derechos de los inmigrantes y la radicalización de la persecución de los inmigrantes."

Aquí está una pieza clave del racismo que alarma a los políticos "progresistas" solamente por la competencia que plantean determinados partidos. La lenta construcción institucional de una variante hipócrita del apartheid ha venido acompañando las sucesivas reformas neoliberales del mercado laboral, consensuadas con los sindicatos mayoritarios. Se ha necesitado inyectar mucho miedo a base de precarización y propaganda y una reiteración hasta la náusea de palabras como irregular o ilegal que naturalicen esta política para que ahora nos vengan con afectadas declaraciones de sorpresa e indignación.

Las protestas de los migrantes han coincidido en Bruselas con la celebración del Festival de Música Couleur Café, festival veraniego apoyado por las autoridades que reúne a músicos "del mundo" (absurda etiqueta), contiene innecesarios mensajes "solidarios" y buen ambiente garantizado gracias al calor que últimamente algunos hemos disfrutado por aquí. Ninguna referencia a los sin papeles por parte de los organizadores.

La música es una de las formas humanas de expresión que intentan escapar al control y a la artificiosa segmentación de las corporaciones y de los Estados. Las clasificaciones de la industria se han vuelto obsoletas y resulta difícil encontrar algo que no contenga su dosis de fusión. Internet y el P2P han contribuido a descubrir, compartir y cooperar, lo que explica la reacción del poder.

Dejo para el fin de semana una canción pegadiza que llevo en la cabeza desde hace algún tiempo. Se llama My skin (mi piel) y la compuso Wanlov the Kubolor, hijo de padre ghanés y madre rumana, que descubrí gracias a la cadena catarí Al Jazeera. Vivió unos años en Estados Unidos hasta que tuvo que abandonar el país precisamente por problemas de papeles. Por algo su primer álbum, producido en Ghana por la productora que creó al establecerse allí, se titula Green Card. Su música, que él denomina pidgin (de hecho escribe en pidgin ghanés) contiene influencias del reagge, el hip hop y la música del país africano.

En My skin nos confiesa cómo ha vivido su identidad mestiza en los países en los que ha vivido mediante una enumeración de los epítetos con los que se le ha tratado. La piel y el color vuelven a ser subversivos. Espero que les guste.

My Skin - Wanlov the Kubolor

If I tell u wut I go thru

for my life inside

chale

You no go lov to dey in ma skin

Wen I dey Ghana

Ofli

Followed by

Half co

Also

Mulatto

Lastly

Obroni pete

Wen I dey Romania

Tsoara

Followed by

Tsigan

Also

Negru

Lastly

Maimuta

Wen I dey yankee

He mixed

Followed by

Yellow bone

Also

Light skin-ded

Lastly

Still a nigger...Ah!

Som run to the bleach

Others too, dey tan at the beach…

…foolishness…

Escrito por: Samuel.2009/07/03 13:32:58.861000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

racismo

wanlov

ghana

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)