2007/04/12 00:34:23.880000 GMT+2

Una noche de Argel en 2004. Argel, al-Jazāir, Algeciras. Argel adormecida, tras más de una década de de atentados terroristas, de represión militar, decenas de miles de muertos y desaparecidos. Ciudad mártir: inundaciones en 2001, un gran terremoto en 2003.

Hitistas (jóvenes parados) té en mano, con la cabeza al otro lado del Mediterráneo; barbudos subiendo por Didouche Mourad un aburrido viernes, saliendo de la mezquita; jóvenes cabiles buscando trabajo en la gran ciudad, cansados de controles policiales; mujeres con estudios, trabajadoras, independientes, con o sin pañuelo, pero que no pueden vivir solas sin ser objeto del desprecio patriarcal.

Los generales del Club de Pinos hablaban de democracia, seguridad y reconciliación, queriendo decir impunidad y seguridad para sus negocios. Argel comenzaba a abrirse al mundo (en 2004 el Petit Futé publicaba una guía, en 2006 Carrefour abría un centro comercial, y en 2007 Iberia reanudaba los vuelos con la capital), con el aval del gas y del petróleo. Los diplomáticos europeos alababan el trabajo bien hecho de los erradicadores, misión cumplida.

Argel adormecida, con la ley de excepción de 1992 todavía en vigor (excepción permanente), apenas perturbada por ecos molestos de la Cabilia, de las montañas de Medea, del Sáhara, sucesos en barrios empobrecidos como El Harrach.

Hasta que un nuevo día 11 (como fue 11 el día de enero en que los generales, los héroes de la revolución, realizaron un golpe de estado) despertó.

Escrito por: samuel.2007/04/12 00:34:23.880000 GMT+2

Etiquetas:

argelia

terrorismo

argel

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2007/04/10 11:22:28.114000 GMT+2

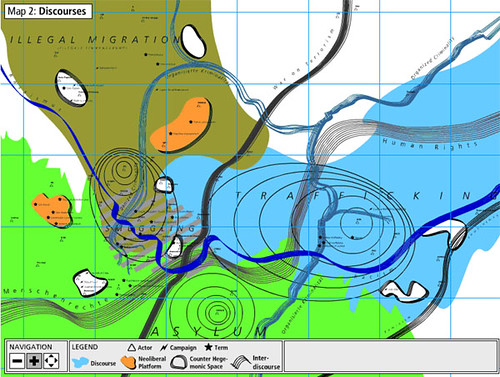

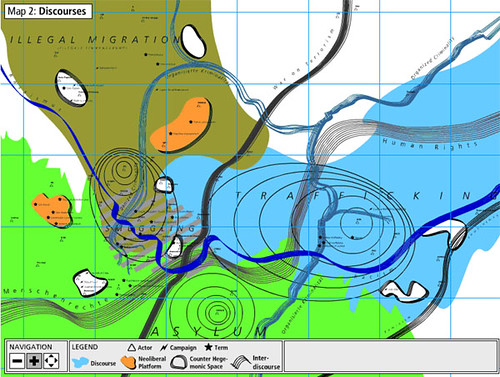

MigMap es un proyecto artístico alemán realizado en el contexto de un programa más amplio y ambicioso, Transit Migration, que desarrolló entre 2002 y 2006 una investigación sobre cómo los movimientos migratorios han ido transformando la política y el discurso sobre el gobierno, la ciudadanía o las relaciones laborales. Un proyecto pluridisciplinar y comprometido (se apoya en la autonomía de los movimientos migratorios, y en la denuncia de los regímenes de frontera) que integró colaboraciones provenientes del mundo de la universidad, del cine, del arte en general e incluso de los movimientos sociales.

MigMap muestra en Flash, en cuatro mapas interactivos, en inglés o en alemán, cómo y donde se está produciendo el conocimiento en el área de las migraciones, cómo están funcionando las nuevas formas de gobierno supranacional que se observan en el régimen migratorio europeo.

Los cuatro mapas se denominan “Key Players”, “Discourses”, “Europeanisation” y “Places + Practices”, y permiten acceder, a modo de diccionario gráfico, a una ingente cantidad de información sobre agentes sociales, debates, procesos y acontecimientos relacionados con las políticas migratorias. Algunos son más ilustrativos que otros. Me quedo con el de los discursos, que nos cuenta verdades como ésta:

La inmigración ilegal es, por definición, un crimen; sin embargo, al dividir los movimientos migratorios en mafiosos o traficantes de seres humanos, por un lado, y víctimas indefensas, por otro, ha sido posible redefinir la lucha contra las migraciones como un acto humanitario. De esta manera, las deportaciones y las redadas pueden declararse como un servicio que beneficia a los migrantes.

Escrito por: Samuel.2007/04/10 11:22:28.114000 GMT+2

Etiquetas:

mapas

europa

migraciones

| Permalink

| Comentarios (3)

| Referencias (0)

2007/04/06 09:21:19.642000 GMT+2

Escribía ayer acerca de los derechos humanos. En Argentina conocen bien lo que significa su violación sistemática, y la impunidad de quienes ordenan reprimir la protesta social y de quienes ejecutan las órdenes. Durante la dictadura, pero también en democracia.

Ayer jueves falleció en Neuquén, Argentina, el profesor Carlos Fuentealba (en la foto de la portada del Página 12), víctima de un disparo en la cabeza, una granada de gas lanzada a quemarropa, durante una protesta docente que reivindicaba mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. El mejor relato de lo sucedido lo han escrito los compañeros del diario digital La Vaca. Quien haya podido ver la magnífica película documental La dignidad de los nadies, de Fernando Pino Solanas (menos conocida que Memorias de un saqueo, pero de mejor calidad), entenderá la situación a la que se enfrentan los maestros en Argentina.

La muerte de Carlos supone un episodio más de lo que se conoce en el país como gatillo fácil, el uso desproporcionado y abusivo de la fuerza por parte de la policía. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), en un informe escalofriante, aporta datos de 2.114 casos de personas asesinadas por las fuerzas policiales en diez años (de 1996 a 2006), con un incremento significativo de las muertes a partir de 1999, cuando ya eran más que evidentes los estragos causados por la política menemista. Sin embargo, bajo el gobierno Kirchner, las muertes no se han reducido, con un terrible promedio de quince personas asesinadas al mes en 2006. Un 40 % de las muertes se producen por el gatillo fácil, y otro 40 %, en dependencias policiales.

Estas cifras palidecen ante la magnitud de la represión en Brasil. Según una investigación del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía, de la Universidad Cândido Mendes, 3.815 personas fueron asesinadas por la policía militar entre 1995 y 2001. Las policías de Rio de Janeiro y de São Paulo liquidaron juntas 1.295 personas en 2002. Bajo el gobierno de Lula las estadísticas no son mucho mejores, más bien todo lo contrario: sólo en 2004 la policía de Rio de Janeiro asesinó a un millar de personas. Con estos antecedentes, no debe sorprender que las fuerzas de la ONU comandadas por Brasil en Haití, la MINUSTAH, hayan provocado decenas de muertos en barrios míseros como el de Cité Soleil.

Como afirma Raúl Zibechi analizando precisamente la situación en Haití, "en los barrios de Puerto Príncipe, como en las favelas de Río de Janeiro y San Pablo, en las barriadas de Bogotá y Medellín, se está jugando una guerra contra los pobres que no tiene la menor intención de superar la pobreza sino de impedir que se organicen y resistan".

Muchos considerarán una osadía comparar la represión de una protesta sindical con la de las bandas criminales de las favelas. La diferencia es que en este último caso el desafío es armado. La estrategia es la misma, sólo cambia la intensidad en la aplicación de los métodos.

Escrito por: Samuel.2007/04/06 09:21:19.642000 GMT+2

Etiquetas:

brasil

represión

zibechi

pobres

guerra

argentina

haití

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2007/04/05 10:08:0.936000 GMT+2

Cuando un ministro europeo viaja a países como Cuba, Zimbabwe, China o Rusia, los medios de comunicación siempre esperan que se trate la situación de los "derechos humanos" en los mismos con los gobiernos respectivos. Sacar el tema a colación unos minutos, cuando todos sabemos que lo que importa son otras cosas, se considera un signo de valentía, en unos casos, o muestra de sensibilidad,en otros. Se presupone que existe un problema generalizado de violación sistemática de los derechos humanos.

Cuando el mismo ministro viaja a Israel, Marruecos, Argelia, o México, nadie pregunta si se hablará o no de la situación de los "derechos humanos" en esos países. Aquí juega la presunción contraria, que no existe una violación general de los derechos humanos, aunque no sea verdad. Podrán existir vulneraciones concretas de determinados derechos, pero estos casos corresponden a situaciones puntuales que no manchan las buenas intenciones en favor del "buen gobierno".

Una tercera hipótesis, inimaginable, es la de un ministro o presidente árabe, chino o latinoamericano, o la de un secretario general de Naciones Unidas, preguntando por la situación de los derechos humanos en Estados Unidos o en la Unión Europea. Aquí la presunción, en argot leguleyo, es iuris et de iure, esto es, que no admite prueba en contrario. Directamente no existe un problema de derechos humanos, porque se asume que las violaciones puntuales son resueltas por el propio sistema, de forma legal, justa y equitativa, por medio de instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los sistemas judiciales nacionales. En todo caso, anécdotas de la sección de Sucesos, pero no una cuestión de relevancia política.

Me llama la atención que los informes anuales de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch carezcan de indicadores que permitan una cierta cuantificación, que siempre será aproximada e imperfecta, de la violación de los derechos fundamentales. Se nombran casos, se denuncian hechos en todos los países, pero la falta de metodologías que permitan un análisis comparativo de verdad, facilita el juego de los prejuicios hacia los unos y las presunciones de santidad para los otros. Que no lo hagan las agencias de la ONU (un organismo intergubernamental) es lógico, por la encarnizada batalla política que se abriría para determinar qué derechos humanos incluir, qué tipo de violaciones, etc. Pero ONGs como las citadas, que cuentan ya con una experiencia importante en la materia, y con recursos, bien podrían hacer el esfuerzo de clarificar el paisaje y llamar a las cosas por su nombre, con independencia de las etiquetas que cada país se quiera poner.

Podría elaborarse un Índice de Derechos Humanos, un nuevo IDH, que cumpla una función parecida a la del otro IDH (el Índice de Desarrollo Humano). Los países con un peor registro de respeto de los derechos humanos aparecerían en los primeros puestos. Hace unos años la revista Observer elaboró un índice, el Observer Human Rights Index, que se acerca un poco a lo que propongo, aunque a mi entender se queda bastante corto y debería incluir más indicadores. La arbitraria selección de criterios favoreció que apareciera Yugoslavia (Serbia y Montenegro) como el peor violador de derechos humanos del mundo en 1999, lo que me parece un despropósito.

Para que un índice de estas características pueda ser considerado como serio, debería incluir bastantes criterios e indicadores, e incluir no sólo aspectos como la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura, sino también los crímenes de agresión y de guerra, la impunidad policial, las privaciones de libertad sin sentencia firme (desde los centros de internamiento al hacinamiento en las cárceles de presos preventivos durante años), los atentados a la libertad de expresión y de asociación, la libertad sindical, la discriminación por raza, sexo, religión, etc.

Lo interesante del Observer Index, aparte de su singularidad (no conozco otro de las mismas características), es que estos datos se ponderan con las cifras de población, desarrollo humano, y el PIB. Tener en cuenta estos criterios permitiría incluir la vulneración de derechos sociales como el acceso a la salud o la educación, pues de otra manera los países pobres siempre aparecerían con las peores notas, por el mero hecho de ser pobres.

De una cosa estoy seguro. Más de uno se llevaría una sorpresa con los resultados. ¿Cuántos "aliados" aparecerán en el top 10? ¿En qué puesto quedaría España?

Escrito por: Samuel.2007/04/05 10:08:0.936000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

estados-unidos

cuba

derechos-humanos

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (3)

2007/04/02 09:16:48.483000 GMT+2

A la entrada de la ciudad argentina de Ushuaia, se levanta un monumento que muestra, recortada contra el frío viento antártico, la silueta del archipiélago de las Malvinas. La provincia donde está situada se denomina "Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur". Las Islas del Atlántico Sur incluyen, pues, a las Malvinas, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur, y las islas Aurora. Todas ellas bajo dominio británico.

El eslógan turístico de Ushuaia es la "ciudad del fin del mundo" y, efectivamente, no faltan la "cerveza del fin del mundo", el "hotel del fin del mundo", o incluso el "tren del fin del mundo". Una agencia turística, de las que organizan excursiones por el impresionante canal de Beagle, prefiere optar por el más irreverente "el culo del mundo". Así debieron sentirse los primeros pobladores estables, quienes, cumpliendo el mandato de poblamiento dictado desde Buenos Aires, entre finales del siglo XIX y principios del XX construyeron la ciudad: los presos de la colonia penitenciaria. Y así debieron sentirse los jóvenes que partían del puerto de Ushuaia, bajo órdenes de la dictadura argentina, para "recuperar" la posesión de las islas Malvinas, hace veinticinco años.

Hoy el presidente Néstor Kirchner protagonizará el acto central del veinticinco aniversario del inicio de la guerra argentino-británica, en memoria de los caídos, y en un momento delicado en las relaciones diplomáticas entre Argentina y el Reino Unido. Un renovado interés económico por las aguas (por las licencias de pesca, que compran sobre todo buques españoles) y la plataforma continental (posibles reservas de petróleo) donde se encuentra el archipiélago, unido a la calculada estrategia nacionalista del presidente argentino, han motivado nuevos roces entre ambos países. A pesar del desastre de la guerra, Argentina nunca ha dejado de reivindicar la soberanía sobre las islas, algo que no deja de recordarse a los argentinos hasta la extenuación desde la cuna: en los libros escolares, en cualquier mapa, en los pronósticos metereológicos.

La discusión histórico-jurídica sobre los títulos de soberanía entretiene y aburre a partes iguales, y la inteligente diplomacia británica suele zanjar la cuestión argumentando que, en todo caso, habría que aplicar el derecho de autodeterminación, a sabiendas de que probablemente los tres mil isleños o kelpers (como los ingleses los llaman) que pueblan las Falklands/Malvinas, en su inmensa mayoría de origen británico, optarían por seguir siendo ciudadanos británicos (status que tienen sólo desde 1983).

Obviamente, ningún gobierno propone un referéndum si no tiene la certeza de que lo puede ganar, ni reconoce el principio de autodeterminación cuando no le interesa. Por ejemplo, los referendos celebrados en Gibraltar en 2002 y en 2006 no han planteado en ningún momento la opción de la independencia, algo bien visto por muchos gibraltareños.

Creo que resulta menos democrático plantear estos dilemas territoriales en términos de soberanía que formulando la pregunta correcta en referéndum, teniendo en cuenta que la población que habita en las islas no puede equipararse a la de los colonias israelíes en Cisjordania, o al poblamiento marroquí en el Sahara Occidental. Al gobierno argentino le importa un pimiento los habitantes de las Malvinas. Al gobierno británico también, y no niego la historia colonial ni las pretensiones imperialistas de la Corona, hoy más visibles en territorio iraquí. Pero a fecha de hoy si los intereses del gobierno británico y los de los isleños coinciden, los amarillentos papeles del abultado expediente deberían continuar guardados en el sótano de la cancillería argentina o, mejor, en un museo.

Escrito por: Samuel.2007/04/02 09:16:48.483000 GMT+2

Etiquetas:

argentina

reino-unido

autodeterminación

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2007/03/26 11:02:38.942000 GMT+2

La crisis de Europa es la crisis de la política. Al menos, de una determinada concepción europea de la política, hoy presente en todo el mundo como resultado de la expansión capitalista europea.

El historiador indio Dipesh Chakrabarty, en la introducción de su Provincializing Europe, afirma tajantemente que no es posible pensar en la modernidad política sin una serie de categorías y conceptos cuyas genealogías provienen de las tradiciones intelectuales e incluso teológicas de Europa: ciudadanía, estado, sociedad civil, esfera pública, derechos humanos, la distinción entre lo público y lo privado, la idea de sujeto, democracia, etc. Hasta el punto de que los propios historiadores y sociólogos indios, a la hora de analizar las prácticas sociales de las gentes de su país, recurren a conceptos europeos y discuten con autores como Marx, Weber y otros más remotos pero no por ello menos venerados, antes que con autores indostánicos que escribieron en sánscrito, persa o árabe. Mientras los textos de estos últimos son objeto de una investigación histórica, los de sus equivalentes europeos “nunca están lo suficientemente muertos” ni, por tanto, requieren de contextualización histórica. Las historias de la India, de África, de Bolivia, sólo pueden concebirse en la medida en que forman parte de la historia de Europa o están relacionadas con ella. El proyecto de Chakrabarty, como el de otros autores agrupados en los denominados estudios postcoloniales, consiste en repensar el eurocentrismo y específicamente el pensamiento histórico.

A los europeos nos hace falta realizar la misma tarea. La modernidad política está en crisis, fuera de Europa pero también en Europa. Esto se lleva repitiendo desde hace unas tres décadas. Probablemente nunca haya sido más cierta aquella sensación de que lo viejo no acaba de morir, y lo nuevo no termina de nacer. Tal vez porque la cáscara no nos deja ver cómo está cambiando el contenido.

La actual parálisis institucional europea es un aspecto más de la crisis, pero para referirnos a la misma disponemos de un lenguaje político que ya no sirve para explicar nada, menos aún para proponer algo nuevo. Por ejemplo, dentro de la Unión Europea, más de la mitad de la legislación es producto del complejo sistema legislativo comunitario en el que intervienen principalmente los (ahora) veintisiete estados miembros, y luego también el Parlamento Europeo (en buena parte de los casos en codecisión con el consejo de ministros), la Comisión Europea (que tiene el poder de iniciativa legislativa y de gestión de determinados programas comunitarios), más de quince mil organismos, asociaciones, oenegés, delegaciones de comunidades autónomas, auténticos lobbies que pretenden influir en la agenda política, y que forman redes que se extienden por todo el continente. Y, sin embargo, la crítica a la UE todavía se hace en referencia a una hipotética organización internacional que se impondría a la voluntad de los estados soberanos, presuntos representantes del “pueblo”. Las repetidas invocaciones del llamado “déficit democrático” comunitario se remiten a la clásica estructura de división de poderes estatales que, como sabemos, nunca ha funcionado como la teoría nos pretende vender, y a la representatividad que, como también sabemos, nunca ha sido verdaderamente representativa.

El déficit democrático existe a todos los niveles (ya hemos visto cómo funcionan nuestros ayuntamientos), pero todavía carecemos del lenguaje político que nos permita expresar nuestros deseos de transformación. Si todas las alarmas saltaron ante el fenómeno del islamismo, es porque una generación de europeos, como en el norte de África o en otros lugares, comenzaron a “hablar en musulmán”. Esto es, a articular proyectos políticos, peor aún, de vida, sobre la base, mistificada o no, de tradiciones ajenas al corpus ideológico de la modernidad europea. Siempre ha habido colores en Europa; si algunos empiezan a notarse ahora, políticamente, es porque ya no es posible homogeneizar el discurso, por mucho que se empeñe Benedicto XVI.

En Europa han existido también otras tradiciones, otros lenguajes y otras formas de concebir lo político. Algunos se han preocupado por investigarlas. Negri estudió, en El Poder Constituyente, una corriente alternativa de la Modernidad, materialista, enlazando Maquiavelo, Spinoza, Marx y Lenin. En Francia Michel Onfray, enemistado con el idealismo platónico y el cristianismo, está publicando una Contra-Historia de la Filosofía, donde reivindica las corrientes materialistas, paganas, libertarias, hedonistas del pensamiento europeo, desde Leucipo de Mileto hasta mayo del 68. Bajando a la calle, otros autores han rescatado historias olvidadas, también por el movimiento obrero, de las luchas por la libertad y de las fugas de la opresión anteriores a la era industrial, en los momentos decisivos de construcción del Estado nacional y de imposición de las relaciones capitalistas.

¿Por qué no retomar estas otras tradiciones, reformular sus palabras y anhelos, para ayudarnos a construir una Europa diferente? Para ello habrá que mirar menos hacia arriba, no nos vaya a dar tortícolis. ¿Qué más da lo que diga Angela Merkel?

Escrito por: Samuel.2007/03/26 11:02:38.942000 GMT+2

Etiquetas:

unión-europea

islamismo

europa

modernidad

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2007/03/13 12:22:44.578000 GMT+1

El diputado de IU en Málaga Antonio Romero ha denunciado ante la Fiscalía al ex presidente del Gobierno José María Aznar. Le acusa de ser corresponsable en la invasión de Iraq de 2003, que como tal es constitutiva de un crimen de agresión .

Hasta aquí bien, el problema es cuando acusa a Aznar de haber participado “en la guerra de Irak y en los crímenes que se están cometiendo en tal país", haciendo referencia a los cientos de miles de víctimas que la revista The Lancet estima que se han producido como consecuencia de la guerra.

No está claro que la enumeración de las atrocidades cometidas por las tropas de ocupación, las milicias afines al gobierno y otros grupos (incluyendo la insurgencia), sirva para dar un cauce jurídico adecuado a la denuncia, teniendo en cuenta que difícilmente podrá responsabilizarse penalmente a Aznar por las mismas. Sólo he podido acceder a la versión de la prensa, pero todo parece indicar que la imprecisión o la defectuosa redacción, en términos jurídicos, de la denuncia, puede provocar que ésta acabe siendo archivada sin más miramientos.

Si lo que pretendía Antonio Romero era conseguir un efecto propagandístico que contrarrestara la crispación de los populares, le puede salir el tiro por la culata, como ha sucedido con las más de doscientas denuncias que ha rechazado hasta la fecha el Tribunal Penal Internacional. Se puede contrarrestar la presunción, presente también en el TPI, que establece que las potencias occidentales actúan siempre por el bien de la humanidad, pero con argumentos bien fundamentados.

Escrito por: Samuel.2007/03/13 12:22:44.578000 GMT+1

Etiquetas:

iraq

iu

aznar

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

2007/03/09 11:19:28.246000 GMT+1

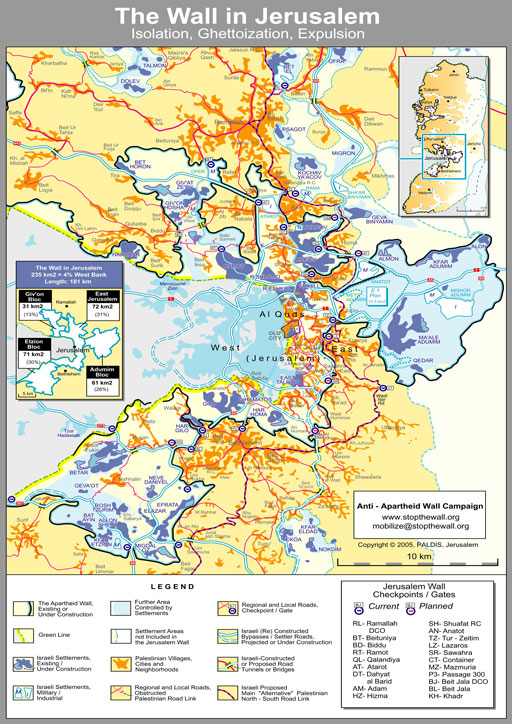

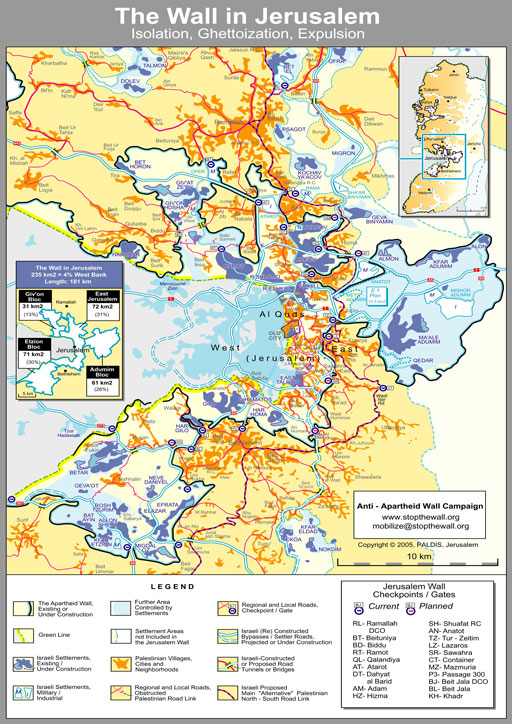

A propósito del derribo del muro que dividía Nicosia, en Chipre, la prensa española se ha lanzado a publicar pomposos titulares, que merecen algún recordatorio.

"Cae el último muro de Europa", titula El País. Si se refiere a Europa en un sentido político, estaría cuestionando la "españolidad" de Ceuta y Melilla, donde sendos muros se levantan para proteger a Europa de la realidad. Y dudo que ésa sea su intención.

Por su parte, El Mundo pretende ser más preciso: "Chipre comienza a derribar la 'Línea Verde', el muro que divide su capital". Y añade: "hasta ahora la última capital dividida que existía en el mundo con un muro de este tipo." . No es verdad. Existe una capital dividida, por un muro bien alto: Jerusalén.

Escrito por: Samuel.2007/03/09 11:19:28.246000 GMT+1

Etiquetas:

ceuta

israel

chipre

palestina

melilla

| Permalink

| Comentarios (2)

| Referencias (0)

2007/03/08 15:02:56.195000 GMT+1

Mientras el circo parlamentario y judicial centra la atención de los medios, la OTAN ha iniciado, sin prensa molesta sobre el terreno, una gran ofensiva militar contra la insurgencia afgana en el sur de Afganistán. Desde octubre del año pasado, la OTAN tiene el mando completo de las operaciones militares en el país, a través de su misión ISAF, que ha ido extendiendo progresivamente su cobertura desde Kabul.

El conjunto de tropas norteamericanas opera ahora bajo mando de la OTAN, como las tropas españolas asentadas en el oeste afgano. Ya no es posible distinguir la misión de la ISAF de la operación norteamericana Enduring Freedom.

Recientemente, el ministro de defensa Jose Antonio Alonso declaró que "Afganistán es un foco de radicalismo y fundamentalismo que hay que contener". Atrás quedaron las sucesivas justificaciones, más o menos apañadas, que se han ido esgrimiendo: misión de la ONU, reconstrucción del país, garantizar las elecciones "democráticas", la defensa de los derechos de las mujeres, la lucha contra el narcotráfico. La inminente aprobación de una amnistía para los señores de la guerra que apoyan a Karzai echa definitivamente por tierra la excusa de la defensa de los derechos humanos.

Afganistán fue invadida ilegalmente, como Iraq. Ni remotamente puede considerarse la agresión estadounidense de octubre de 2001 como el ejercicio del derecho de defensa legítima. La misión de la ISAF, amparada por una resolución del Consejo de Seguridad, supone una legitimación ex post de los hechos consumados. En Iraq sucedió algo parecido.

Desde 2001 existe una guerra contra la insurgencia talibán, en la que han muerto miles de civiles, y el ejército español participa en una misión militar que en estos momentos está llevando a cabo operaciones de guerra, aunque las tropas españolas no participen directamente en las mismas. Por no hablar del uso de las bases norteamericanas en nuestro país.

Sería de agradecer que Moratinos y Zapatero hablasen con la claridad expuesta por las citadas palabras de Alonso, que empleó los términos usados probablemente en los informes de sus subordinados. No faltan simpatizantes socialistas que apuestan por la guerra contra el terrorismo islamista, ejemplificado en Afganistán.

Esta es, a su juicio, la guerra buena, la guerra justa. En Iraq la negación del Otro es incompleta porque, además de musulmanes, existía un Estado que proporcionaba determinados servicios sociales, una retórica nacionalista (venida a menos), cierta estética occidental. Elementos con los que podemos identificarnos. Todavía es posible una empatía con el dolor iraquí.

En Afganistán encontramos tribus sin Estado, guerrilleros de las montañas, códigos estéticos y morales muy diferentes de los nuestros. La guerra se traslada a las montañas, fuera de los centros urbanos. La negación es total.

Escrito por: Samuel.2007/03/08 15:02:56.195000 GMT+1

Etiquetas:

afganistán

otan

españa

onu

| Permalink

| Comentarios (0)

| Referencias (0)

2007/02/25 17:17:18.326000 GMT+1

El director de la revista Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, comparaba recientemente el nuevo "plan de seguridad para Bagdad", presentado por Bush el pasado 10 de enero, con la conocida "batalla de Argel". Como el general francés Massu en 1957 en Argel, el general norteamericano David Howell Petraeus y el jefe militar de la capital iraquí, Aboud Qanbar, tienen en estos momentos plena libertad para usar todos los medios a su alcance (¿cuándo no han hecho lo que han querido?), para reconquistar la capital iraquí e imponer el orden antes del 20 de marzo -cuarto aniversario del inicio de la guerra- o a más tardar el 9 de abril -cuatro años después de la entrada de las tropas norteamericanas en Bagdad. Complicado lo tienen. También Massu y sus paracaidistas ganaron la batalla de Argel, sin que este hecho llegara a impedir la derrota de ejército francés en la primera guerra de Argelia (1954-1962).

No es la primera vez que se comparan ambos escenarios. En realidad, el terrorismo de Estado francés sirvió de ejemplo para los manuales de contrainsurgencia de la Escuela de las Américas y el terrorismo de Estado desplegado sobre el continente latinoamericano desde los años setenta. Veteranos franceses de la guerra de Argelia asesoraron, por ejemplo, al ejército argentino en la represión, tortura, asesinato, y desaparición de personas.

Pero desde 1957 ha pasado mucho tiempo, y las técnicas del horror se han ido perfeccionando después de las experiencias chilenas, argentinas, centroamericanas, colombianas, y de nuevo, argelinas. De esto último se habla muy poco.

Este año se cumple el quince aniversario del golpe de Estado del 11 de enero de 1992 (vaya, otro número 11), inicio de la segunda guerra de Argelia. Con este golpe militar se impidió la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación (FIS). Las razones esgrimidas no difieren de las empleadas en Chile en 1973 o en Argentina en 1976. Basta sustituir la palabra "comunismo" por "islamismo", y "subversión" por "terrorismo". A diferencia de lo sucedido en el cono sur, donde, a pesar del éxito de la represión, el recuerdo de los regímenes dictatoriales se asocia al oprobio y la infamia, en Argelia no sólo se ha asesinado mucha más gente que en todas las dictaduras del cono sur juntas, sino que el régimen responsable de una auténtica maquinaria represiva sigue contando con los favores de la comunidad internacional y con el silencio cómplice de países con fuertes intereses, como Francia y España.

Esta ha sido la mayor innovación, y el mayor éxito: los métodos de desinformación y de manipulación han sido refinados a tal extremo, que las tácticas del viejo Massu parece hoy en día un juego de niños. El Estado argelino ha logrado un control férreo de la información, con la ausencia total de periodistas internacionales sobre el terreno.

No se puede negar el terrorismo islamista, practicado por las facciones más violentas del FIS (cuyos líderes más moderados se vieron postergados -o encarcelados- al inicio de la guerra) y otros grupos, como hiciera el propio FLN en su día, pero hay algo más que indicios acerca de la infiltración o manipulación de los servicios de seguridad argelinos en lo que se conoce como GIA, una constelación de grupúsculos terroristas tan vaporosa e inaprehensible como Al Qaeda, una versión 2.0 de la misma idea. El supuesto anuncio del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) sobre su vinculación con Al Qaeda (en una de esas páginas webs islamistas cuyo enlace nunca se adjunta) parece obedecer a más de lo mismo, a hacer desaparecer autorías y responsabilidades en ese comodín que es el terrorismo internacional.

Aún hoy, los periódicos argelinos transmiten las informaciones de las fuerzas de seguridad sobre terroristas abatidos como si fuera el parte meteorológico. Nadie cuestiona nada, nadie se plantea si se trataban de delincuentes, de ajustes de cuentas mafiosos, o personas consideradas "peligrosas".

¿Quién mata a quién? es una pregunta que la propia prensa argelina considera propaganda islamista, a pesar de que la elite dirigente ha admitido la existencia de una "guerra sucia", en la que se cometieron "excesos". Además, buena parte de las masacres (especialmente las del periodo 1994-1998) nunca han quedado esclarecidas. Por no hablar de los más de quince mil desaparecidos, en los que las responsabilidades gubernamentales parecen más evidentes.

¿Cómo no encontrar paralelismos con lo que está sucediendo en Iraq? ¿Quien mata a quién en Iraq? ¿Quien sigue matando en Argelia?

Escrito por: Samuel.2007/02/25 17:17:18.326000 GMT+1

Etiquetas:

argelia

iraq

terrorismo

bagdad

| Permalink

| Comentarios (1)

| Referencias (0)

Siguientes entradas

Entradas anteriores